第四部 生命の進化

第4章 真核生物の登場とその後の動物の誕生・進化【20 ~ 5億4000万年前】

1.真核生物の登場から多細胞生物の出現まで【20 ~ 10億年前】

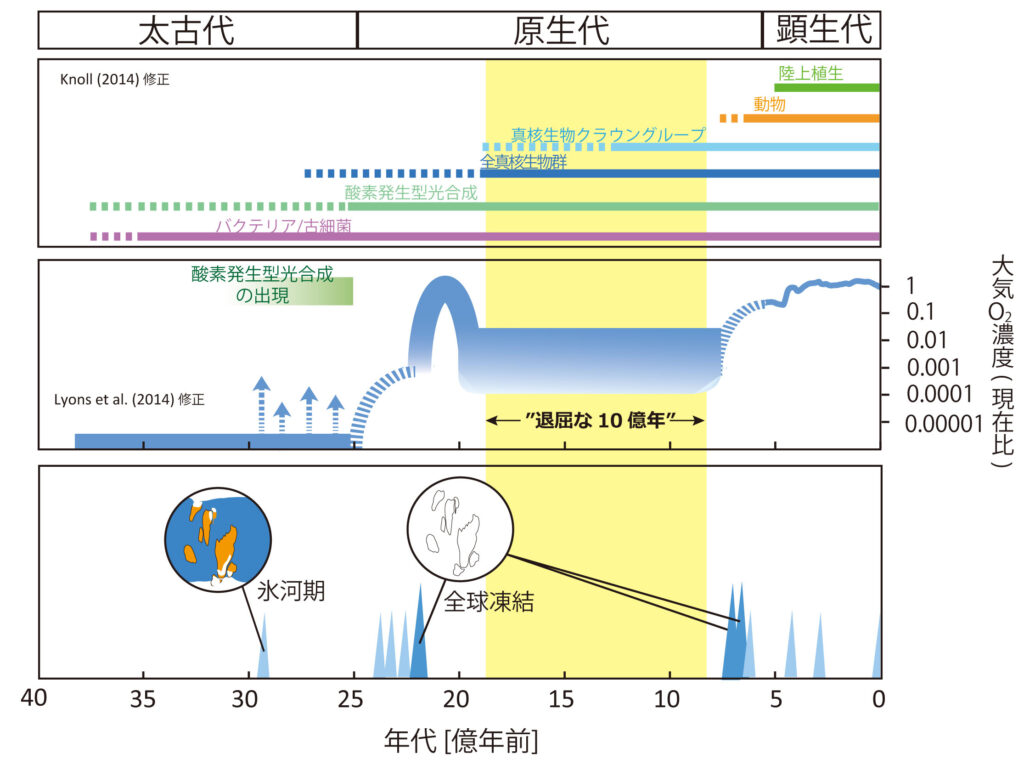

大酸化事変がピークを迎えた時点、少なくとも23億年前(「スノーボールアース地層」、「大酸化事変」、「カラハリ・マンガン鉱床」22億2000万年前、<科学物語り その7>参照)から、多細胞生物の初めての共通祖先が出現するまでの期間は、伝統的に生物学的な大きな変化がほとんどなかったと考えられ、時折「退屈な10億年」と称されていた。しかし、近年の新たな研究結果は、この時代でも生命は一切休まず、進化を続けていたことを明らかにしている。それにもかかわらず、10億年以上前には「動物」(注63)が存在していなかったという事実は揺るがない。

(注63)「動物」、「後生動物」、「原生動物」の違いについて説明すると、これら三つのカテゴリは全て真核生物に含まれ、大きな細胞を持ち、その細胞内には細胞核やミトコンドリアなどの「小器官」が含まれている。特に、「動物」と「後生動物」は同義であり、受精卵以外の段階では体が複数の細胞から構成されている。「原生動物」の多くは動くことが可能で、比較的複雑な行動をすることから、動物に見えるが、これらは一つの細胞で構成されているという点が異なる。現存するものとしてはアメーバ、ゾウリムシ、ミドリムシなどが挙げられる。

いわゆる「退屈な10億年」が開始したのは、史上初めて大気中に高濃度の酸素が存在した時期であり、20億年前の時点では、既に生命の大きな変革が進行中であった。それは、私たちと同じように核を持つ大きな細胞を持つ「真核生物」の出現であった。そして、その後の10億年で最も多様性を見せて進化したのは「原生動物」であった。

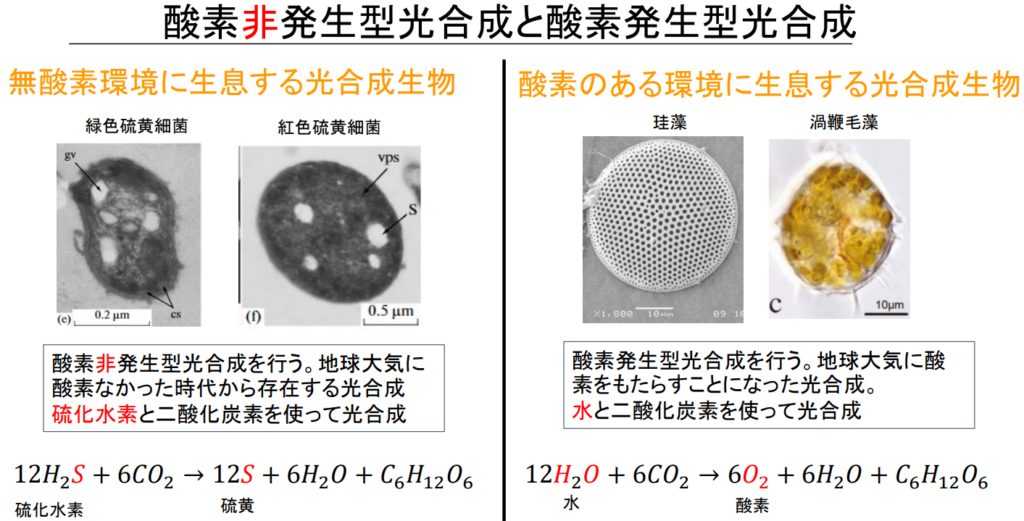

しかしながら、22億年前~10億年前の間には、動物の生命活動を支える程度の酸素はおそらく存在していなかったと考えられている(図79)。生命が酸素発生型光合成を行えるようになっていたのは確かであるが、動物が生きるためには大気中に少なくとも10パーセントの酸素を必要とするのに対して(現在は21パーセント)、光合成生物は十分な量の酸素を放出していなかった。これは、硫黄を利用する単細胞生物が多数存在し、酸素を放出する生物と競争していたためである。

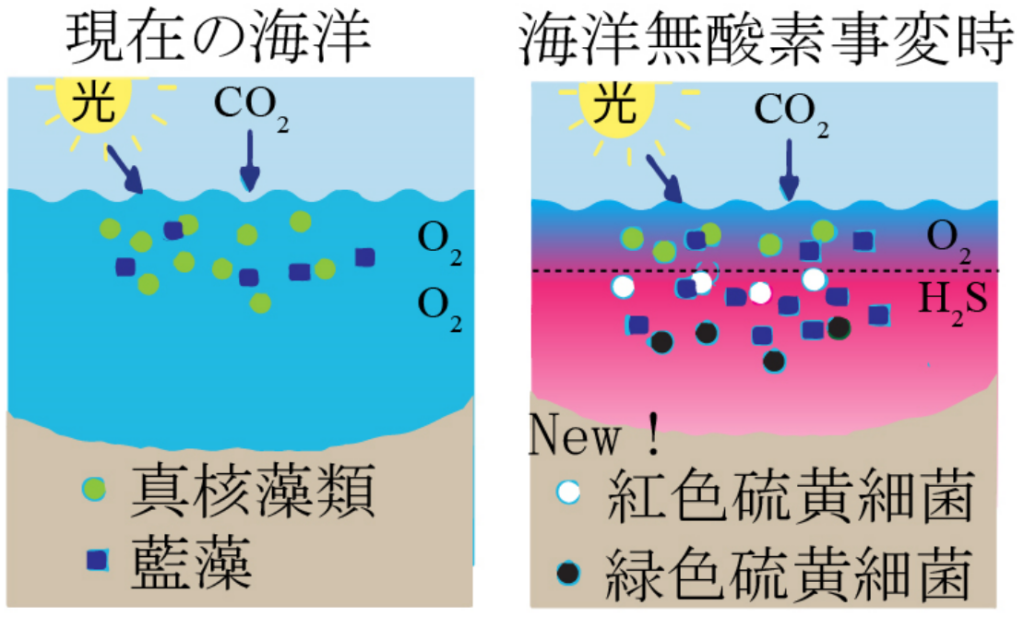

つまり、生命にとって必要な空間と栄養分という資源を求めて、全く異なる二種類の生物が争っていたのである。硫黄を必要とする微生物のうち、「緑色硫黄細菌」及び「紅色硫黄細菌」と称されるものは、現代でも生息しているが、それらは人間にとっては極めて有毒な環境に限定されている。具体的には、浅い湖や運河など、無酸素だが水深が浅いために細菌が生活できる範囲まで太陽光が届き、光合成が可能である場所である。しかしながら、問題点は、この種の光合成が水分子を分解しないため、副産物として酸素を生成しないということである(図80)。

退屈な10億年の大半を通じて、海は層状構造を形成し、最上部の薄い層にのみ酸素が存在していた。透明な表層水では単細胞の緑藻類が太陽光を受け、そのエネルギーを使って細胞の成長を促進しながら酸素を排出していた。しかし、そのわずか3~6メートル下からは全く異なる層が広がり、海底にまで到達していた。その層の一番上の領域は、数多くの「紅色硫黄細菌」(注64)によって赤紫色に染まっていたことであろう。この細菌が住む世界は、ほとんどの海洋生物にとって致命的な毒性を持つ。これは、その環境が硫化水素で満たされていたためである。それはまるで、煮えたぎる液体硫黄の釜から硫化水素が瘴気のように沸き立っているような状態であった。

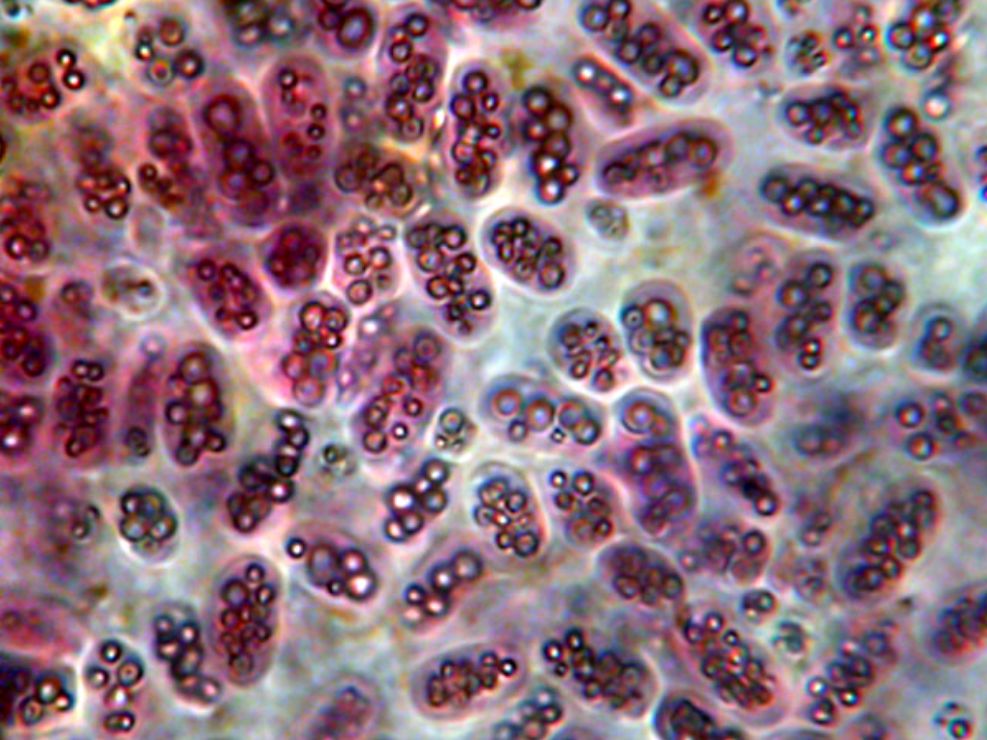

(注64)『紅色硫黄細菌』は光合成細菌の一部で、赤色あるいは茶色を呈する紅色細菌の中で、硫黄などの無機物を電子供与体として用いるものを指す。これらは嫌気性あるいは微好気性で、硫黄泉や停滞水などに存在する。植物や藻類の光合成では、電子供与体として水を使用するため酸素が生成されるが、紅色硫黄細菌は水ではなく硫化水素を使用するため、単体の硫黄粒が生成される(図80)。この硫黄粒はさらに酸化されて硫酸を生成することもある。また、これらはクロロフィルを持たない。

この硫黄細菌は、死滅する際にも、酸素を地球から奪っていった。細菌が死んだ後は、微細な体が海底に沈んだり、塩分濃度の高い水域や澱状物が堆積した水域に留まることもあり、腐敗しながら貴重な酸素分子をさらに奪っていた。その酸素は、薄い表層部に生息する微生物が放出したものであった。本来なら透明な海や大気に向かうべきであった酸素分子は、腐敗している赤紫色の細菌に利用されてしまった。

結果として、光合成を行う硫黄細菌と酸素を排出する微生物との間のバランスは、後者に有利な方向へと傾いていった。

- おそらくは、地表に露出した大陸の面積が徐々に広がった(図83参照)ことが原因をつくったと見られる。大陸から浸食された鉄が海に流れ込み、それがたちまち硫黄と反応して、重く硬い黄鉄鉱として沈殿して隔離された。これにより、生命維持に必要な元素を一つ失った硫黄細菌は存続が困難となった。

また、大陸の風化と浸食により生成された粘土鉱物は有機分子と強く結合し、堆積物の中に埋もれた。これにより、有機炭素原子が消費される前に埋蔵され、光合成により生じた酸素が周囲に留まることとなった。これは結果として、酸素濃度の増加と硫化水素の消滅を引き起こした。

二度のスノーボールアースは、氷の融解後に藻類が爆発的に増殖することを引き起こし、酸素濃度を上昇させる一助となった(図79)。

- これら一連の変化により、地球の環境は重要な転換点を迎えた。6億3500万年前に最後のスノーボールアース現象が終息した後、大型生物の存在を示唆する初の痕跡が発見された。このことは、厳しい環境が改善されると、生物の進化にそれほど長い時間が必要ではないことを示している。

2.凍りついた地球と動物の誕生・進化【10億 ~ 5億4000万年前】

本節で扱う時期は約10億年前から始まり、カンブリア爆発が起こった約5億4000万年前までである。この間に、単なる大きな変化を遥かに超える事件が起こった。

25億年前~24億年前と同様に、7億1700万年前頃に地球は寒冷化した(図79)。気温が極端に低下した結果、始生代の終わり近くと同様に海が凍結した。氷は高緯度地方から始まり、徐々に低緯度に広がった結果、海は極から赤道まで氷に覆われた。地球は再度、『スノーボール』状態となった。

最初のスノーボールアース現象の後、大気中の酸素濃度の増加という、生命史における大革命が生じた。原生代に入ってからのこの二度目のスノーボールアースも、その影響は異なる方向であったものの、生命史に大きな影響を及ぼした。具体的には、「動物の誕生」へと繋がったのである。

ただし、全生物が安全であったわけではなく、生命は再び不安定な状態に置かれた。

生命とスノーボールアース現象

すでに見たように、23億5000万年ほど前に始まった一度目の「スノーボールアース現象」は生物が引き金を引いたと推測される。具体的には、シアノバクテリアの爆発的な増加が、大気中のメタンと二酸化炭素の減少、そして温室効果の減退を引き起こした。

二度目のスノーボールアース現象は、地球の長い歴史の中で現時点では最後の全球的な凍結である。近年の研究によれば、7億1700万年前から6億3500万年前までの間に全球が二度にわたって凍結したという事実が明らかになってきた。これらの一連のスノーボールアース現象は、『クライオジェニアン紀』に起こった(図17<科学物語り その2>参照)。クライオジェニアン紀に二度発生した「スノーボールアース現象」(海が凍結した後に融けるというパターン)は、海洋における有機物の生産量を大幅に減少させた。これは、海面の氷が日光を遮ったためである。結果として、地球上の生物の総量(「バイオマス」と称する)は全球凍結前と比べて非常に少なくなった。

23億5000万年前から22億2000万年前の時期と、7億1700万年前から6億3500万年前の時期の両方で、全球が凍結し超温室効果が終わると、その環境を生き延びて進化できる生物は非常に限られた。化石記録からはほとんど手がかりが得られないが、プランクトン様の小型生物である『アクリターク』(注65)を調べると、その数と多様性が変動していることが確認できる。

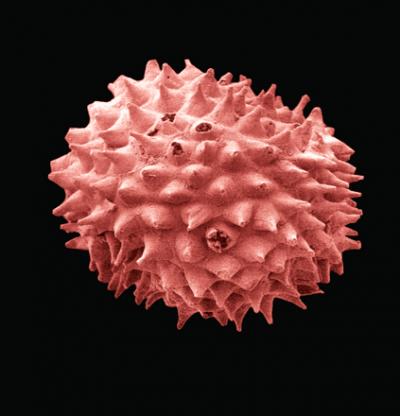

(注65)分類不能な『微化石』(主に顕微鏡でしか同定できない、大きさが数mm以下の特に小さい化石のこと)の総称。およそ32億年前から現在まで出現する。その多様性は、捕食動物の出現やカンブリア爆発などの大きな生態学的イベントを反映している。最古のものは32億年前の地層から発見されているが、およそ10億年前から出現頻度・多様性・大きさ・形の複雑さが増大し始める。特に大きさと棘の数の増大は著しい。スノーボールアースの期間中はその出現数が急減するが、カンブリア爆発の時期から回復し、古生代に多様性のピークを迎える。10億年前の棘の増大は、おそらく捕食者、特に丸呑みするタイプや殻を引き裂くタイプの捕食者に対抗したものである。新始生代(28億年前から25億年前)から見つかる別のグループにも、捕食者に対抗する構造が見られる。

現生生物の多くは、環境ストレスに晒されると自らのゲノムを大幅に再構成して対応することが知られている。スノーボールアースがストレスを与える現象だったことは、どう控えめに見ても明らかである。そして、

全球凍結が終わった直後には、凍結前よりも複雑な生物の多種多様な化石が現われる。この事実は、スノーボールアースが生命の複雑さと多様性の増大の「引き金」となったという仮説を支持している。

スノーボールアース現象に関する大きな謎の一つはその原因である。既に見たように、一度目のスノーボールアースは生命体によって引き起こされた可能性がある。酸素発生型光合成が始まったため、温室効果ガスが急速に消費されたのである。しかし、

それから10億年以上経過した後に発生した二度目の、二回にわたるスノーボールアース現象では、別の理由が存在した可能性が高い。その候補として、当時の「大陸プレートの動き」が挙げられる。

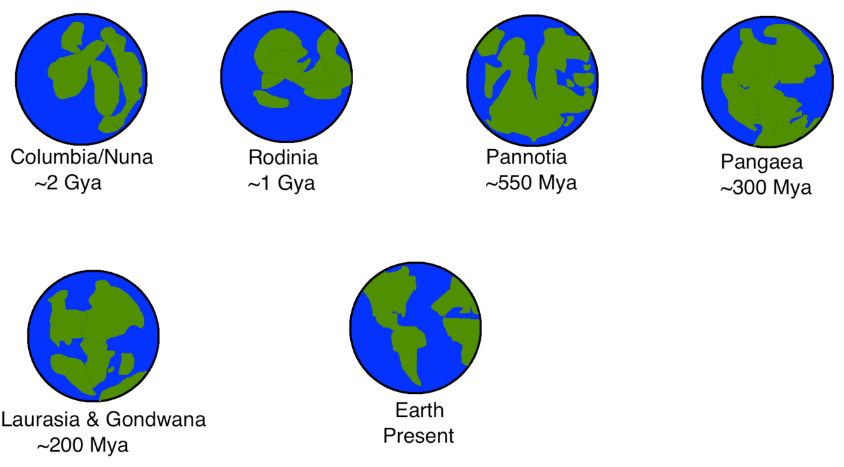

この二度目の全球凍結が起きたのは、『ロディニア超大陸』(注66)が分裂を始めてから4000万年後のことである。

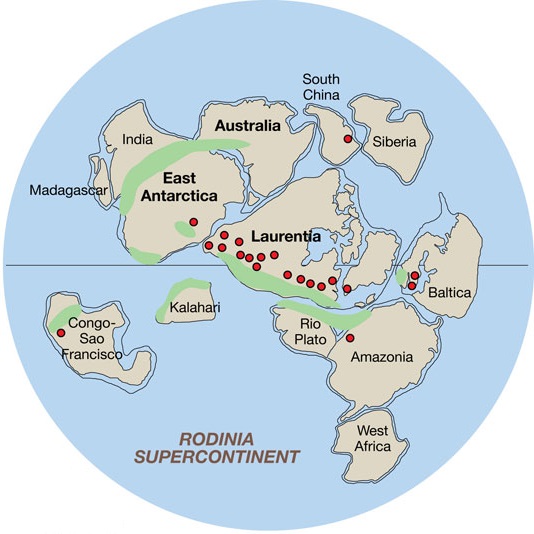

(注66)『超大陸』とは全大陸が一つに合体したものを指す。図85に7億5000万年前の『ロディニア超大陸』を示すが、その中で、薄茶色部は「クラトン」と呼ばれ、カンブリア紀以前に安定化した大陸地殻の部分を指す。「安定陸塊」、「安定地塊」、「剛塊」とも呼ばれる。緑色部は造山帯であり、赤点は13~15億年前のAタイプ花崗岩(非造山帯型の黒雲母花崗岩)が見つかる場所である。

超大陸では、陸地の大部分が海から遠く離れるため、乾燥した気候が発生しやすい。逆に、大陸が分裂すると、特に超大陸がばらばらになると、かつての乾燥地域が海洋性気候に取って代わられ、化学的風化作用が活発化する可能性がある。ケイ酸塩鉱物が化学的に風化すると、大気中の二酸化炭素が急速に減少し、それに伴って気温も下降する。したがって、

- この二度目のスノーボールアース現象(痕跡が発見されたオーストラリアの地名にちなんで『スターティアン氷期』と呼ばれる)は、生命活動よりも無機的な化学反応が原因であったと考えられる。

興味深いことに、スターティアン氷期の開始は、7億1650万年前にカナダの火山地帯で巨大噴火が起きた時期とほぼ一致する。大火山帯からの噴火で多少の二酸化炭素が放出されたものの、それをはるかに上回る速度で二酸化炭素は減少し、地球は白い雪玉となり、太陽光のほとんどを宇宙に反射した。これにより、さらなる低温状態が生じたのである。

しかし、原因はこれだけではなく、別の可能性も考えられている。

- 新種の植物が短期間で急速に増加し、地球全体に分布した場合、化学的風化作用ではなく光合成によって二酸化炭素が大幅に減少した可能性がある。生命史に関する最新の知見によると、最初の陸上植物は約7億5000万年前に現れたとされている。植物といっても単細胞であったが、広大な領域に広がった可能性があり、それが氷期を引き起こす十分な要因となったと考えられる。

スノーボールアースによる大量絶滅と多様な動物の誕生

7億5000万年前~6億年あまり前、海と陸地で覆われていた地球が雪と氷と剥き出しの岩石の世界と化すと、その直前までの生命の数と多様性は大幅に減少したことは確実である。バイオマスにしてどれくらいの量が絶滅した可能性があるかは、容易に推定できる。

- 海面が厚さ1000メートルの氷で覆われると、海中に届く日光は大幅に減少する。氷の中にも微生物は存在するし、実際には少量の日光が氷を通過するが、植物性微生物のバイオマスが大幅に減少したのは間違いない。

- 日光が失われることと同じくらい深刻なのは、重要な栄養素が摂取できなくなることである。鉄、硝酸塩、リン酸塩がその例である。陸地の表面が寒冷化し、大部分が雪と氷で閉ざされると、化学的風化作用は減弱し、それに伴って陸地上の植物の生命力と数が減少した。それらは茎と葉を持つ本格的な陸上植物が誕生する何億年も前の植物であったが、種類にかかわらずその生命力と数が減少した。しかし、さらに大きな問題は、陸地から海への栄養供給が減少することであった。海の生産性は低下し、個体の死だけでなく種全体の大量絶滅も起こったと考えられる。

また、このスノーボールアース・シナリオからは、

- 「地球上になぜこれほど多種多様の動物が存在するようになったのか」

という疑問に対する解答が見えてくる。すなわち、

かつて、海全体が氷に閉ざされていたとはいえ、その当時の地球の火山活動は今日よりも活発であった。温泉や間欠泉が数多く存在した可能性があり、火山活動による熱が海に向かって噴出し、部分的に氷が溶けて温かい水の溜まった小領域が形成されたと考えられる。これらの小さな水槽は、凍結した海と氷山に囲まれた孤立した状態で、世界中に点在していたと推測される。

- その結果、それぞれの領域は独自の環境条件に晒され、多様性を形成した。

進化は孤立した小規模な集団に対して最も強く作用するとされる。海水や淡水に数多くの隠れ家が形成されれば、進化を推進する理想的な場所となり、いわゆる『ボトルネック効果』(個体数の少ない集団が孤立し、遺伝子の数が少ないことで短期間で進化を遂げる現象)が働く可能性がある。こうした条件下では、単細胞の真核生物である小型の原生動物が、多種多様な「後生動物」へと進化を遂げた可能性がある。後生動物とは、いわゆる「動物」のことである。

火山活動による温室効果ガスの蓄積が進行し、スノーボールアース状態が最終的に解消されると、氷は急速に消え去り、進化の実験の成果が一気に解放されたと考えられる。

地球が最後のスノーボールアースを脱したのは約6億3500万年前のことであった。

その時期の地球は、現在知られている地球とは大いに異なっていた。しかし、進化の力と物理的な力が同時に作用し、後期原生代の地球を我々が認識するような惑星へと変容させていた。海には生命が充満していた。

- 多くが単細胞生物であったとはいえ、アメーバやゾウリムシのような複雑な原生動物が主に存在し、多細胞のボルボックス(注67)や単細胞のミドリムシといった、半分植物で半分動物のような生物も存在していた。

海岸や海底には、緑藻や紅藻などの海藻類が広く分布し、現在も地球上に広く存在している。

- 初の動物が誕生する環境は整っていた。

(注67)ボルボックスは、右図に示すようにたくさんの細胞が集まって一つの体を作っている。このような体を「群体」といい、個々の細胞は役割を分担し、協調して生きている。

そして、そのプロセスが約6億3500万年前に始まったと推定される。

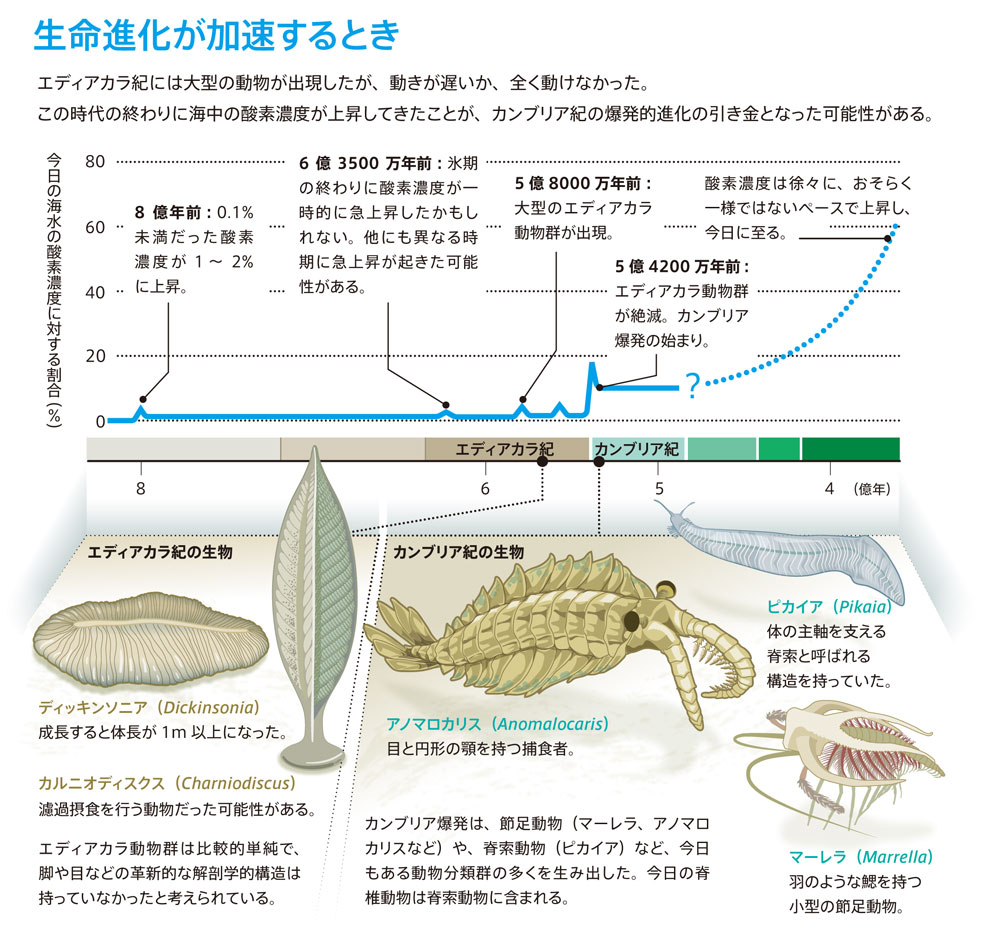

『エディアカラ紀』(<科学物語り その2>図17参照)は、最後のスノーボールアースが終了し、明らかに動物と呼べる最初の生物が現われるまでの時期にあたる。この時代はまた、古生代が始まる直前でもあった。「エディアカラ紀」と呼ばれるのは、当時としては最も複雑に進化した『エディアカラ生物群』が生息した時代だからである。

エディアカラ生物群の化石は、現存する生物とは大いに異なる形態を持っていた。その代表的な一例である『ディッキンソニア』は図88に示されている。一時期は南オーストラリア州のエディアカラ丘陵でのみ発見されていたが、現在では世界中から発見されている。それでも最良の化石はアデレード北部の低い丘陵地帯から出土する。

カナダの『バージェス頁岩』、ドイツの『ゾルンホーフェン石灰岩』、アメリカの『ヘルクリーク累層』と並んで、『エディアカラ丘陵』は世界で最も有名な化石産地の一つと言える。この丘陵の地層は5億6000万年前~5億4000万年前の時代にまたがり、そこから見つかる化石は現時点で「最古の動物の体化石」と認識されている。これは広く古生物学者間での共通した見解である。

世界に点在するエディアカラ生物群

現在、エディアカラ生物群は六つの大陸における約30箇所で確認され、70種に分類されている。これら全ての生物群は新原生代末期に限定される。ただし、カンブリア紀初期まで生き残った種もいた可能性があることは完全に否定することはできない。

エディアカラ生物群の進化がピークに達し、多様性が最大限となったのは約5億7500万年前である。この事象は『アバロン爆発』と称され、原生代最後のスノーボールアース現象の終息から5000万年にわたって続いた。

その後もエディアカラ生物群全体が繁栄したとされる。しかし、5億5000万年前から5億4000万年前頃にかけて、生物の移動の跡が『生痕化石』(注68)として初めて確認された時期に、エディアカラ生物群は急に姿を消した。まるで地球上に最初の動物が突如現れたかのように、多様であり数も多かったエディアカラ生物群が、いわゆる『カンブリア爆発』の過程で消えてしまったのである。この出来事は化石記録における「最初の大量絶滅」と認識されている。

(注68)「化石」とは一般に過去の生物の痕跡が岩石等に残ったものを指す。しかし、化石は生物の体そのものだけでなく、生物の活動の痕跡、例えば足跡や摂食の跡、糞などが化石として発見される場合がある。これらは「生痕化石」と呼ばれる。また、生物の化石であっても、その上に生物の活動の痕跡が残ったものも生痕化石であり、例えば他の動物の噛み跡のある化石はその生物の化石であるとともに捕食者の生痕化石ともなる。

初めてエディアカラ生物群が発見された時、それらはオーストラリア大陸のみに存在したと考えられていたが、現在では世界中に分布していたことが明らかとなっている。

相対的に大型の生物が存在したこの時代は、捕食者がいない世界の最後の時代であった。しかし、5億4000万年前頃にはこの状況が終わりを告げた。這ったり泳いだりする多種多様な捕食動物(および植物食動物)が登場したのである。

動き回る動物が誕生するのになぜこれほど時間がかかったのだろうか。大気中の酸素濃度が低かったせいかもしれないし、気温と海水温が非常に高かったためかもしれない。

一つ確かに言えることは、約6億3500万年前~5億5000万年前の時代にはまったく新しい分類の生物が出現していたということである。体腔に水分を溜めて、それを水力学的骨格に利用する生物や、筋肉、神経、特殊化した感覚細胞、生殖細胞、結合組織細胞を備え、硬い骨格になる物質を分泌できる能力を持った生物などである(注69)。

(注69)エディアカラ生物群と称される、約5億7000万年前の浅い海に生息していたこの生物群(図88)は、地球上で最も古い複雑な生命体であった。「ディッキンソニア(Dickinsonia)」(図89)はエディアカラ生物群の中でも特に著名で、平べったい楕円形の体型をしている。その直径は120センチ以上に達し、全体に細かい溝があり、真ん中には一本の隆起が走っている。2018年9月21日付けの学術誌『サイエンス』に掲載された研究によれば、ディッキンソニアが地球上で最も古い動物の一つであることが明らかになった。これは、生物の種類が爆発的に増加した「カンブリア爆発」よりも前の話である。

動物かそうでないかはさておいて、骨格を発達させたのはエディアカラ生物群が最初である。骨格があればそこに筋肉をつけることが可能となり、筋肉があれば移動が可能になる。移動することによって新たなニーズが生まれ、それが原動力となってさらに複雑な体が進化していく。移動を行う動物は、食糧や交尾相手を見つけるため、または捕食者を避けるために感覚情報を必要とする。感覚情報を得るには、それを処理する脳が必要である。これら様々な器官の発達はすべて相互に関連しており、真核細胞をもつ後生動物による革命の成果といえる。これこそが原生代末期に起こっていた事象なのである。

トゲの生えたエディアカラの微化石

約10億年にわたって単細胞生物が世界を支配していた時代、その生物の化石はおおむね滑らかな壁に囲まれた小さな球体をしていた。しかし、新原生代の終末にあたるスノーボールアースが終焉を迎えると、トゲを持つ化石が出現するようになる。このトゲを持つ生物の時代は短命であったものの、動物が複雑性を増す進化の過程についての重要な示唆を与えている。

この種の微化石生物が出現するのは6億年前以降で、約5億6000万年前にはその存在が確認できなくなる。エディアカラ紀の大型化石生物はそれ以降も2000万年の間存続した。これ以前の微化石は大部分が単細胞生物であったが、この「トゲの生えた」微化石は実は多細胞生物であった可能性がある。私たちが目の当たりにしているものは、『シスト』という休眠状態の形態である。

ちなみに、「シスト」とは、動物、植物、菌類において、生活史の一部において一時的に細胞体や幼生が厚い膜に覆われて休眠状態に入る形態を指す言葉である。被嚢、嚢子、包嚢などと訳される。単細胞の場合も、多細胞の場合もある。

これを考慮すると、

- 大型のエディアカラ生物群が現われるかなり前に複雑な動物の進化が始まっていたことになる。

- また、最初の動物が生息した環境は、20世紀後半の古生物学者が想像した「エディアカラの園」よりも遥かに過酷なものであったことが示される。

トゲの生えた微化石は約5億6000万年前には見られなくなり、大型で典型的なエディアカラ生物群が爆発的に繁栄する。それらは一時的に地球上の最大生物として存在したが、約5億4000万年前にカンブリア紀が始まると、他の動物群にその地位を譲ることになる。

「左右相称動物」を探す

トゲのある微化石が単細胞の原生生物ではなく、小型動物の休眠段階であったなら、それらは一体どの種の動物だったのだろうか。

トゲ付き微化石が地質記録に登場する時期とほぼ同じ頃に、もう一つの大きな変化が起こった。それは、「左右相称」の動物が初めて登場したことである。これにより移動能力は格段に向上した。左右相称の体制の誕生は、進化の歴史上、重要な出来事である。

『左右相称動物』は「前」と「後ろ」が明確で、前後に伸びる管状の体を持つ。その軸に対して体内の器官は大体左右対称に配置される。これは、動物が多様な「門」へと枝分かれする過程の適切な祖先の形態であると言える。ただし、その誕生時期については長い間議論の対象であった。

遺伝子研究から、その左右相称の祖先が約6億6000万年前から約5億7000万年前に生息していたことが示唆されている。しかし、おそらく1ミリ程度の非常に小さな、無骨格の蠕虫(ぜんちゅう:体が細長く蠕動により移動する虫(小動物)の総称)のような生物であったため、明瞭な化石は残っていない。非常に小さいサイズで、硬い部分を持つ蠕虫のような生物では、化石化する可能性が低い。

しかし、最初の左右相称生物が生息していたと推定される時代の岩石が、21世紀初頭に中国南西部で発見された。

その後、具体的な時期を可能な限り正確に特定するために、時間をかけて岩石の年代分析と化石探索が行われた。この労力を要する作業の結果、ついに「左右相称動物の化石」が見つかった。その化石は非常に小さく、人間の髪の毛の太さ程度しかない。詳細に調査した結果、

- その化石が約6億年前のものであることが明らかになった。この化石生物には『ベルナニマルキュラ』(注70)と名付けられた。

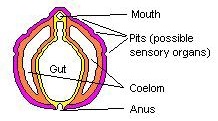

(注70)ベルナニマルキュラは6億から5億8000万年前の地層から発見された「アクリターク」の一つである。大きさは0.1-0.2 mmで、髪の毛の太さ程度である。学名 Vernanimalcula は”小さな春の動物”を意味する。これは、この化石がマリノア氷期の終わりの層から発見され、また、発見当初は動物と考えられたことによる。本種の化石は中国の「ドゥシャンツァオ(陡山沱)累層」から発見された。この化石は感覚器官とされる1対の孔(Pits)・消化器(Gut)・口(Mouth)・肛門(Anus)を有し、体腔を持つ三胚葉構造を持つと解釈され、最初期の左右相称動物であると考えられている。

欠落していた部分がここに至って終に補完されたと言える。

この初期の左右相称動物は、小さくて目立たないながらも真の意味で革命を起こした生物であり、後世の生物へ道を切り開いた存在である。『ドゥシャンツァオ(陡山沱)累層』と命名されたこの地層からは、最古の動物の卵と胚も発見されている。それだけではない。6億年前の地球の状況や、動物の出現によって地層の堆積がどのように変わったかについても見えてきた。

- 移動する動物によって海底が撹乱され始めたことは、極めて大きな変化を意味していた。20世紀後半には、この現象は『カンブリア紀の農耕革命』と呼ばれるようになった。これがまさに原生代と顕生代の海底の特性、及び残された層位記録の大きな特徴であった。

- 新たに出現した左右相称生物は活動的で、ただ堆積物と水の境界面で分布を広げるだけでなく、垂直方向に穴を掘る行為も始めた。

- それが可能であったとしたら、海中の酸素濃度が高かったはずだと推察される。堆積物を掘り進みながら酸素を得るのは困難で、地球全体の酸素濃度が10パーセント未満だった場合、それは事実上不可能であっただろう。

そして、この新たな動物が徐々に『ストロマトライト』や『微生物マット』(注71)を摂食し始め、結果的に原生代とカンブリア紀の境界付近でそれらを消滅させたということが推定されている。

(注71)「ストロマトライト」は、シアノバクテリア類の死骸と泥粒などで形成される層状の構造を持つ岩石であり、特に内部の断面が層状になっているものを指す。「微生物マット」は、石や岩、底泥や土壌などの固体と水相や気相との界面に形成される微生物群集のことである。

しかし、最近の調査では、その視点がさらに進化している。

- 左右相称動物は、単に栄養豊富な微生物マットを摂食するだけでなく、マットが必要とする硬い底質が広範に存在していたにもかかわらず、それをほぼ無に帰してしまった

ことが明らかになってきた。

原生代末期には、地球は動物の出現を迎えるための準備を終えていた。以前よりも大きな体、骨格、そして活動に必要な多様な組織をすでに有していたのである。

ここで、理解を深めるために前述した二つの記述を再確認しよう。

- (「世界に点在するエディアカラ生物群」の節)動物かそうでないかはさておいて、骨格を発達させたのはエディアカラ生物群が最初である。骨格があればそこに筋肉をつけることが可能となり、筋肉があれば移動が可能になる。移動することによって新たなニーズが生まれ、それが原動力となってさらに複雑な体が進化していく。移動を行う動物は、食糧や交尾相手を見つけるため、または捕食者を避けために感覚情報を必要とする。感覚情報を得るには、それを処理する脳が必要である。これら様々な器官の発達はすべて相互に関連しており、真核細胞をもつ後生動物による革命の成果といえる。これこそが原生代末期に起こっていた事象なのである。

- (「「左右相称動物」を探す」の節)トゲ付き微化石が地質記録に登場する時期とほぼ同じ頃に、もう一つの大きな変化が起こった。それは、「左右相称」の動物が初めて登場したことである。これにより移動能力は格段に向上した。左右相称の体制の誕生は、進化の歴史上、重要な出来事である。

唯一不足していた要素が酸素であった。6億3500万年前に最後のスノーボールアース現象が終わった後、動物は出現の態勢を整えていたものの、酸素濃度は依然として低かった。しかし、5億5000万年前頃になるとその状況も変化した。酸素濃度が上昇したのである。

酸素濃度を持続的に高めるためには、堆積物中の有機炭素の割合を増加させる必要がある。有機炭素の大部分は、大陸からの侵食による粘土によって隔離される。そのため、

- 海、特に生産性の高い熱帯海域への粘土の流入を増加させる要因は、何であれ大気中の酸素濃度を増加させることにつながる。

何らかの形で陸上生物圏が形成され、風化による粘土の生成量が増加したという仮説が存在する。確かに、深い根を持つ陸上「維管束植物」(注72)の出現後については、この仮説は適用可能であるだろう。

(注72)維管束とは植物体を貫通する組織であり、主に水や栄養素等の液体の運搬と植物体の機械的な支持を担当する。

しかし、

赤道に対して大陸がどういう位置にあったかも見逃せないポイントである。寒い極地方より暖かい熱帯地方の方が、物理的・化学的風化作用ははるかに進行しやすいからである。クライオジェニアン紀の始まりが近づいた時期(具体的には、スノーボールアースが始まる前の約8億年前)には、炭素循環に段階的な変化が生じ、それは約1500万年間続いた。この期間中、堆積物に埋もれる有機炭素の量が大幅に減少した。この現象は中央オーストラリアのビタースプリングスで初めて発見され、それ以降、世界各地で確認されている。この現象により、表層水域の酸素濃度もおそらく一時的に低下したと考えられる。炭素循環の乱れの原因は不明であったが、

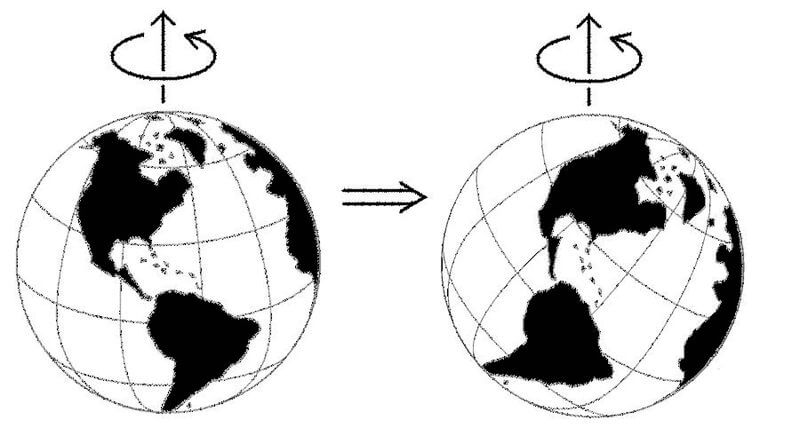

プリンストン大学のアダム・マルーフ率いる研究グループにより、

- その変化の終了した時期が、地球の自転軸が短期間のうちに二回にわたって60度移動した時期と重なることが明らかになった。

- この種の極移動を『真の極移動』(注73)と呼ぶ。「真の極移動」が起きると、固体地球全体はもとより、内核とマントルに挟まれた液体金属の層までが急速に動く。

- この二回の極移動を通じて、ロディニア超大陸の大部分が一度赤道付近から中緯度に移動し、その後元の位置に戻った。これに伴い、炭素の埋没と酸素生成の両方が同時に変化した。

古磁気学と地球化学のデータから、地球の多様な地域で同じような変動が同時期に生じたことが明らかになっている。これは、惑星の動作メカニズム、この場合は酸素濃度に関連するメカニズムが示されることを意味する。

この種の真の極移動は過去30億年間に30回発生したと推定されており、その多くがカンブリア爆発などの興味深いイベントと時間的に一致している。

(注73)地球の地軸と地球表面との交点を「極」と呼び、北極と南極が存在する。北極は北緯90度に、南極は南緯90度に位置する。しかし、実際には極が移動しなくても、大陸が移動すると、大陸から見た極の位置は変わる。大陸移動説が提唱される以前、これは実際に極が移動したと解釈されていた。この過去の理解を反映して、これを『見かけの極移動(apparent polar wandering = APW)』と呼ぶ。一方、大陸移動を補正すると、地殻全体に対する極の移動が残る。これを『真の極移動(true polar wandering = TPW)』と呼ぶ。大陸移動、氷床の膨張・収縮、大規模な火山活動、大規模な天体衝突、地球内部の質量分布の再編などにより、固体地球の質量分布が変化し、慣性モーメントテンソルが変化すると、真の極移動が起こる。モデル計算やシミュレーションによると、極は質量分布の変化に比例的に移動するわけではなく、ある限界を超えると突如として極移動を起こすことがある。これは、それまでの極に対応する赤道が遠心力により膨張し、ある程度の変化に対して極を安定させる効果があるからである。

図表

図79 退屈な10億年を挟んだ生命・大気中O2濃度・気候の進化シナリオ

Kazumi Ozaki, Christopher T. Reinhard, Eiichi Tajika,“A sluggish mid-Proterozoic

biosphere and its effect on Earth’s redox balance”,Geobiology誌(電子版)10月3日掲載

図80 酸素非発生型光合成と酸素発生型光合成

鹿児島県離島振興協議会・鹿児島“しま”のサポーター

(http://www.shima-supporter.com/R03_yamaguti_kouryuu.pdf)

図81 現在と無酸素事変時の海洋の相違

鹿児島県離島振興協議会・鹿児島“しま”のサポーター

(http://www.shima-supporter.com/R03_yamaguti_kouryuu.pdf)

図82 紅色硫黄細菌

PhycoKey / Anomalous_items / Bacteria / Photosynthetic_Bacteria / Purple_sulfur /

Chromatium /(http://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Anomalous_Items/bacteria/Photosynthetic%20bacteria/Purple%20sulfur/CHROMATIUM/Chromatium_Image_page.html)

図83 現在の大西洋半球から見た超大陸の変遷

Wikiwand「超大陸」・現在の大西洋半球から見た超大陸の変遷(https://www.wikiwand.com/ja/%E8%B6%85%E5%A4%A7%E9%99%B8#Media/)

図84 中国南部の陡山沱累層で採取されたアクリターク例

Phys.org / Earth / Earth Sciences / news / 2010-08 / Geologists revisit the Great

Oxygenation Event

(https://phys.org/news/2010-08-geologists-revisit-great-oxygenation-event.html)

図85 7億5000万年前のロディニア超大陸

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ロディニア大陸」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%A4%A7%E9%99%B8)

図86 ボルボックスの群体

独立行政法人 国立科学博物館・過去の展示・過去の企画展・微小藻の世界(https://www.kahaku.go.jp/special/past/bisyoso/ipix/mo/3/3_1.html)

図87 生命進化が加速するとき

Nature Japan / Nature ダイジェスト / Vol. 13 No. 5 / News Feature / カンブリア爆発の

「火種」

(https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v13/n5/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%A2%E7%88%86%E7%99%BA%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%81%AB%E7%A8%AE%E3%80%8D/74330)

図88 エディアカラ生物群の想像図

栃木県の地球科学・地球科学の基礎知識・先カンブリア時代

(https://finding-geo.info/basic/Precambrian.html)

図89 ディッキンソニアの化石

NATIONA GEOGRAPHIC 2018.09.21、ニュース、「謎の古代生物の正体は「動物」と判明、

地球最古級」(https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/092100413/#:~:text=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%82%A2%EF%BC%88Dickinsonia%EF%BC%89%E3%81%AF%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%A9%E7%94%9F%E7%89%A9,%E9%9A%86%E8%B5%B7%E3%81%8C%E8%B5%B0%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82)

図90 ベルナニマルキュラの断面図

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ベルナニマルキュラ」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9)

図91 真の極移動の解説図

ウィキメディア・コモンズ、Category:United States Geological Survey(米国地質調査所)(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:United_States_Geological_Survey?uselang=ja)