第四部 生命の進化

第3章 酸素の出現【35 ~ 20億年前】

始生代の生命と酸素への道

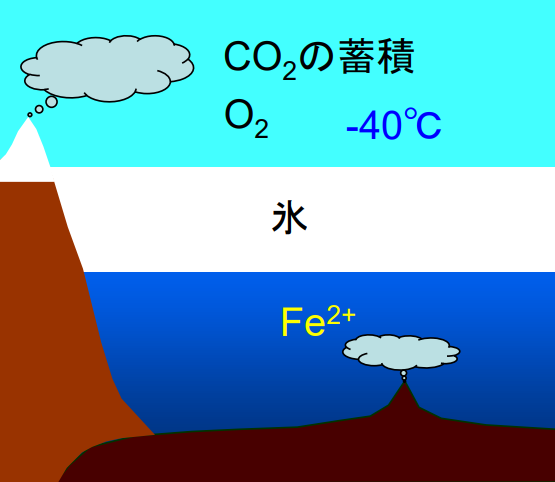

最も古い時代区分は『冥王代』で、地球が形成された約45億6700万年前から、最古の岩石(注52)が確認されている約40億年前までを包含する。次に続く『始生代』はおよそ25億年前までで、この時期には激しい隕石衝突が繰り返された「重爆撃期」にあたる。次の時代区分は『原生代』である。

(注52)これまで地球最古の岩石とされていたのは、カナダ北西部に存在するアカスタ片麻岩で、その形成は約40億3000万年前と推定されている。この岩石は1980年代に発見され、その名は近くを流れるアカスタ川から取られた。さらに、1971年にアポロ14号の宇宙飛行士たちが月から持ち帰った角礫岩が、40億年以上前の地球由来の岩石であったとする論文が発表されている。この石は地球上でも最も古い岩石である可能性がある。

始生代から原生代への移行期間は、おおむね酸素濃度が上昇した時期と一致する。この酸素を生成したのは『光合成』を行なう生物である。「光合成」とは、二酸化炭素を活性化し、細胞が必要とする物質を生成する(つまり無機炭素を有機炭素に変換する)過程である。ある種の光合成生物が最初に進化を開始した始生代にすでに存在していたという証拠が存在する。また、光合成が最古の生命の誕生より後に始まったことも確認されている。

35億年前の海や大気がどのような状態であったかについては一部理解されている。

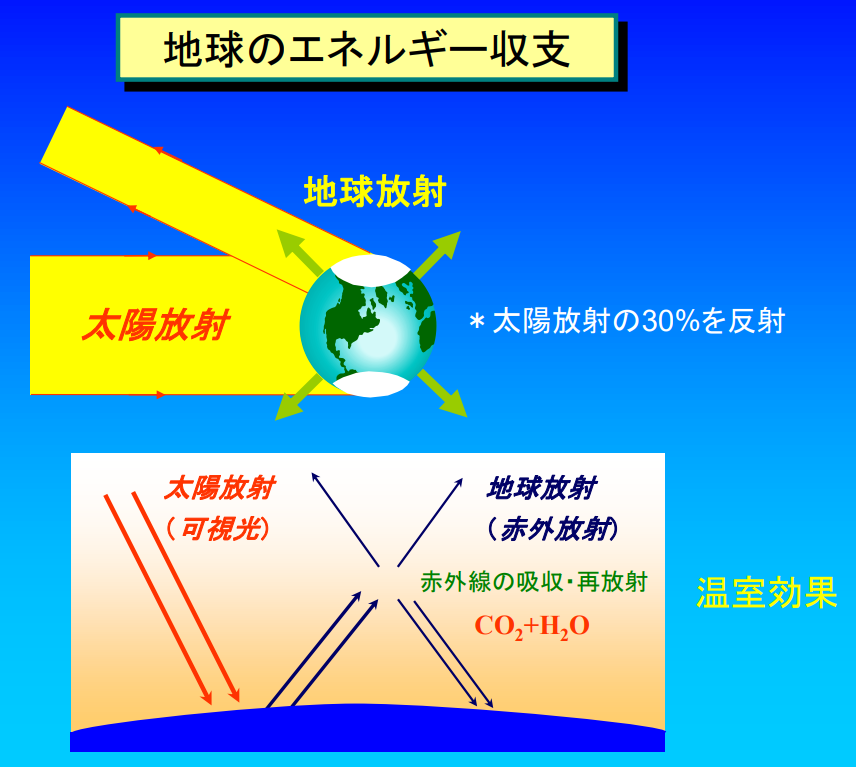

- 二酸化炭素の濃度は現代よりもかなり高かったと思われる。

- 大気中には多量の水蒸気とともにメタンガスも存在したと考えられる。

- この種の大気は熱を閉じ込めるので、太陽のエネルギーが現在よりも大幅に弱かったにもかかわらず、地球を温暖な状態に保つことが可能であった。始生代に温室効果ガス(水蒸気、メタン、二酸化炭素)が存在しなければ、この惑星上には液体の水は存在しなかっただろう。温室効果ガスの存在により大気は熱を捕獲し、惑星を温暖化するメカニズムが生まれた。

- ただし、この時期の大気中には酸素は含まれていなかった。

この長い始生代の間に生きた生命はどういうものだったのか。地球の初期の生命がどのような進化の経路を辿ったかは、堆積岩を調べることにより明らかにされている。例えば、始生代の堆積岩には、真っ赤な層が頻繁に現れる。この現象は『縞状鉄鉱床』と呼ばれ、過去18億5000万年にわたって地表層にはほぼ存在しない。先カンブリア時代の終盤に一、二度発生した『スノーボールアース』(注53)の中で、稀にしか見られないのである。

(注53)『スノーボールアース(Snowball Earth)』は「スノーボールアース現象」とも呼ばれ、地球全体が赤道付近も含め完全に氷床や海氷に覆われた状態を指す。詳細は次節「大酸化事変とスノーボールアース」で述べる。

縞状鉄鉱床については長年の謎が存在している。広範囲に分布していることから、鉄は水に溶けていたと推測される。その場合、鉄は還元的で緑色がかった『第一鉄』[補注:鉄は第一鉄(Fe2+)と第二鉄(Fe3+)という2つの酸化状態で存在する]の形態を取っていたと推定される。一方で、鉄が沈殿し、堆積したとするならば、鉄が酸化し、赤い『第二鉄』へと変化したことを意味する。第二鉄は全く水に溶けず、水中に粒子として存在するのみである。問題となるのは酸素である。第一鉄は遊離酸素分子と反応し、すぐに赤い第二鉄の状態になる。鉄であれ、鉄を含む鉱物であれ、色が鮮やかな赤色であれば鉄はこの化学変化を経ていることが確定である。我々はこれを一般に『錆び』と呼び、錆びる過程には酸素分子が必須である。したがって、

初めは鉄が緑の第一鉄として水に溶けているほど酸素濃度が低かったのに、次の段階ではそれを錆びさせるほどの酸素が存在していたという事実が導き出される。これをどう解釈すべきかは、長い間科学者たちを悩ませてきた。

当初の考察としては、この酸素が藍藻類からもたらされたという仮説が立てられた。『藍藻類』は光合成を行う原始的な微生物で、現在では『シアノバクテリア』(注54)とも称されている。

(注54)酸素発生を伴う光合成 (『酸素発生型光合成』6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6H2O + 6O2)を行う細菌の一群である。系統的には細菌ドメイン (真正細菌) に属する原核生物であるが、歴史的には「植物」に分類されていた。単細胞、群体、または糸状体であり、原核生物としては極めて複雑な体を持つものもいる。光合成色素として青いフィコシアニンを多くもつため、クロロフィルの緑色と合わせて青緑色 (藍色) を示すことが多く、「cyano-」という学名や英名の語頭はギリシア語で「青色」を意味する κυανός (kyanós) に由来する。

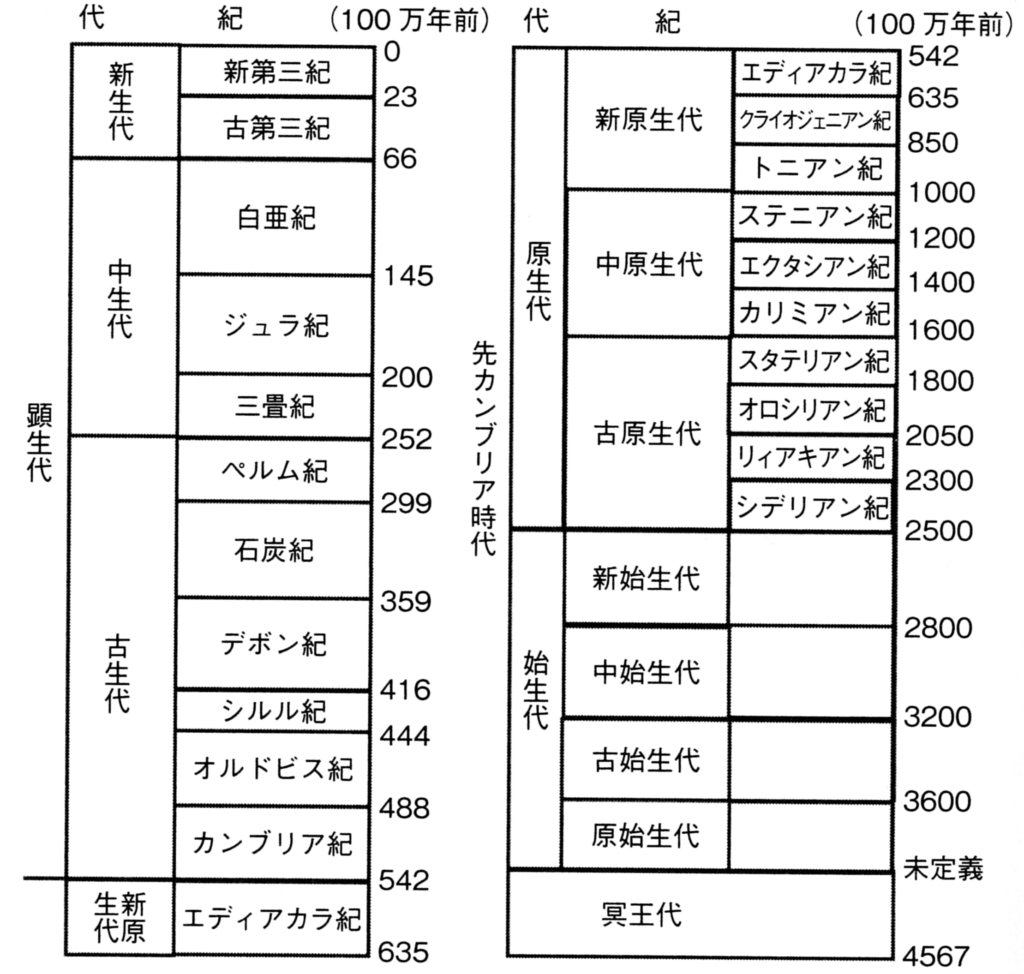

シアノバクテリアが行う『酸素発生型光合成』は、水分子を切断し酸素原子を解放する、生命を生み出すプロセスである。そして、このプロセスを実行できるのは、地球上の生命体で「藍藻類」だけであった。後にその一部の子孫は他の生物に取り込まれ、現在では植物や藻類の緑色の細胞小器官『葉緑体』として光を集め、全生物の生命維持に貢献している。現存する植物が保有するこれら小さな「カプセル」は全て、最初の「シアノバクテリア」から進化したものである。ただし、現在では独立した生物としてではなく、細胞内に『内共生』しており、多細胞植物の生命サイクルに従っている。

初めて登場したシアノバクテリアは、水中で一つ一つがごく微量の酸素を放出する「酸素のオアシス」として機能していた。そして、その放出された酸素が何億年もの時間を経て生命の在り方を根底から変えただけでなく、地球の海洋、大気、そして地表を覆う岩石の化学的性質までを変化させたとされている。始生代の海に微量の酸素が放出されるたびに、微量の錆びの粒子が海底に沈殿し、ゆっくりと蓄積を続け、「縞状鉄鉱床」を形成したと考えられている。

しかし、初期の生命体は酸素を放出するシステムを進化させた一方で、抗酸化作用のある酵素によって自身を保護しなければ、自己破壊的な結果を招く。従って、酸素を制御するメカニズムが初めに発達したと推測される。しかし、大気中の酸素は全て酸素発生型の光合成によって生み出される。したがって、抗酸化酵素の出現を刺激するような酸素が先に存在したはずがない。だとすれば、

- 何らかの非生物学的プロセスにより微量の酸素分子が初めて生成され、原始的な細胞はこの酸素に徐々に曝露されながら、毒性から身を守る「抗酸化酵素」を進化させていったと考えられている。

この最初の「酸素ワクチン」は、光合成から来たものではないとすると、どこから生じたのであろうか。非生物学的な方法で酸素を生成することは極めて難しいが、可能性として挙げられる一つは「紫外線を介した光化学反応」である。大気中の二酸化炭素や水が紫外線に晒されると、いくつかの化学物質と共に微量の酸素分子が生成される。初期の地球には酸素がなく、従ってオゾンも存在せず、紫外線はブロックされていなかった。この結果、強烈な紫外線が地球に到達し、微量の酸素分子を生成したのである。しかしながら、紫外線には酸素分子を分解する力もあり、酸素が生成されても生物に影響を及ぼすほど長く存在できる可能性は低かった。加えて、当時は紫外線が大量に降り注いでいたため、生物がいたとしてもDNAが損傷し、生命が絶える可能性が高かった。したがって、何らかのメカニズムによって酸素を他の生成物(特に水素と一酸化炭素)から分離する必要があった。これを可能にするプロセスが二つ知られている。

- 一つは、高層大気に水が存在する場合に発生するものである。紫外線により水が分解し、水素と酸素になる。水素は地球の脱出速度を超えて宇宙空間に逃れ、一部の酸素とオゾン、過酸化水素が残される。これらは大気中を拡散しながら落下するが、その量は微量で、生命活動や火山活動による還元的なガスが発生すれば、生物圏に達する前に消去されるであろう。

- もう一つのプロセスは、「地表の氷河の表面」で起こるものである。氷の表面まで届いた紫外線は水分子を分解し、水素ガスと過酸化水素を生成する。この過酸化水素は水素ガスから分離され、氷の中に閉じ込められる。我々の計算によれば、先カンブリア時代の氷河は最大で全体の0.1%が過酸化水素で構成されていたと推定される。氷河が融けると、過酸化水素は酸素分子と水に変換される。呼吸可能な量ではないが、進化という強力な過程が始まるには十分であった。酸素を放出した最初のシアノバクテリアは先カンブリア時代の氷期に誕生し、酸素から身を守る方法を進化させたと考えられている。

大酸化事変とスノーボールアース

「大酸化事変」と「スノーボールアース」と呼ばれる現象について語る上で、シアノバクテリアの出現が地球の生命史における最も重要な出来事(真核細胞や多細胞生物の誕生よりも重要な)であるという認識は広く受け入れられている。しかし、その革命的なイベントがいつ起きたかについては、これまで一致した見解がなかった。ところが、最近になり、地球の歴史を探る新たな手法が開発され、地球の大気に酸素分子が出現した時期について高い確度で推定することが可能になりつつある。

その手法とは、「複数ある『硫黄同位体』の濃度を比較」するものである。

『炭素の同位体比』を調べることが生命の研究において有用であり、地球上で最初の生命が誕生した年代を特定するためにその方法が使われたことは広く知られている。なぜなら、同じ元素(炭素、酸素、硫黄など)でも、生物が好む同位体が存在するからである。

- 通常の化学反応が起きる場合、軽い同位体の方が重い同位体よりも反応の進行が速い。これは、化学結合が弱く、結合が破壊しやすいからである。反応速度が速いため、植物は炭素と酸素の同位体の中で最も軽いものを好む。

カリフォルニア大学サンディエゴ校のジェームズ・ファーカーとマーク・シーメンズは、共同研究者とともに2000年に硫黄同位体に対して炭素同位体と同様の手法を適用した。年代が明確になっている岩石中の硫黄同位体の数を比較することで、特定の生物種がいつ誕生したかを特定しようとしたのである。

ファーカーとシーメンズは始生代から古生代までの岩石を調査し、含まれる硫黄同位体のパターンを分析した。その結果、およそ24億年前までの時代では数値の変動が非常に大きかったが、それより新しい岩石では変動が消えていた。これは、大気中の二酸化硫黄分子に紫外線が照射される量が減少した結果であると最も合理的に解釈できる。その場合、現在も存在する「オゾン層」が初めて形成されたという解釈が妥当である。酸素が存在しなければオゾン層も形成されず、24億年前までにオゾン層は存在しなかったと確認できた。この時期以降には、大気中に酸素が含まれていたと示唆する証拠が様々な堆積岩から得られている。

ということは、

- 24億年前までは、酸素が全く存在しなかったか、あるいは少なくともオゾン層を形成するほどの量は存在していなかったと考えられる。このため、おそらくシアノバクテリアはどこにも存在していなかったであろうと推測されている。

なお、『大酸化事変』(注55)が遅くともいつまでに発生したかについては、南アフリカの広大なマンガン鉱床から確実な根拠が得られている。

(注55)大酸化事変は地球の歴史における大事件の一つであり、大気・海洋中の酸素濃度が急激に上昇した出来事を指す。地球が形成された当時の大気組成は二酸化炭素、窒素、水蒸気が主体で、分子状の酸素は大気上層での光化学反応でごくわずかに生成されていたとされている。

このマンガン鉱床は「カラハリ・マンガン鉱床」と呼ばれ、その形成年代は22億2000万年前に遡る。実に巨大な鉱床で、大陸棚上に厚さ50メートル、面積約500平方キロメートルという広がりで堆積している。鉱床からは、岩屑性の黄鉄鉱や閃ウラン鉱の粒子も、硫黄同位体の異常も一切検出されていない。これらの特性は酸素を豊富に含む大気下で形成された証拠である(注56)。したがって、この時点で確実にシアノバクテリアの世界が存在し、オゾン層が形成され、海洋および大気中には酸素が存在していたと考えられている。

(注56)約22.22億年前の氷河堆積物の直上に地球史上初のマンガン鉱床が形成された。マンガンを酸化 (Mn2+ → Mn4+) するためには、酸素分子が必要不可欠である。

- 「硫黄同位体パターンの分析」から24億年前までは酸素が存在していなかった

- 「カラハリ・マンガン鉱床」が形成された22億2000万年前には、マンガンを酸化するために必要な酸素が存在していた

これらから、

- 「大酸化事変」が発生した時期は24億年前から22億2000万年前の間であったと考えられる。

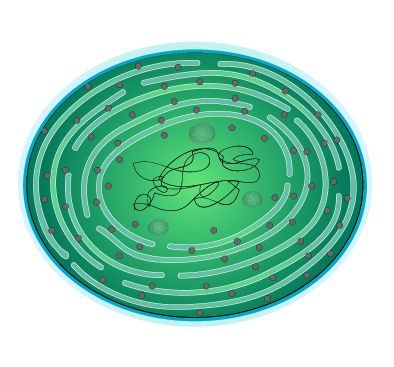

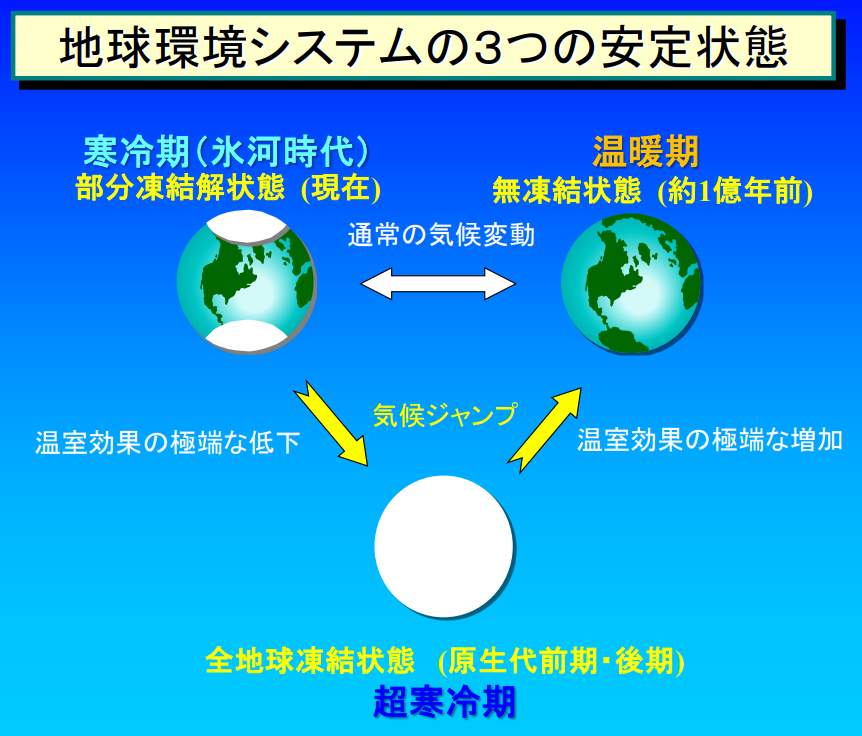

このマンガン鉱床と、さらに深い部分に存在する黄鉄鉱とマンガンが混在する地層との間には、変わった特徴を持つ地層が存在する(図72)。これは寒冷化が進行し、氷河が熱帯地方にまで進出し、海面全体が凍結したと推測される痕跡が残っているもので、最古の『スノーボールアース現象』であるとされる。『スノーボールアース』の初回は約1億年にわたって続いたとされている。

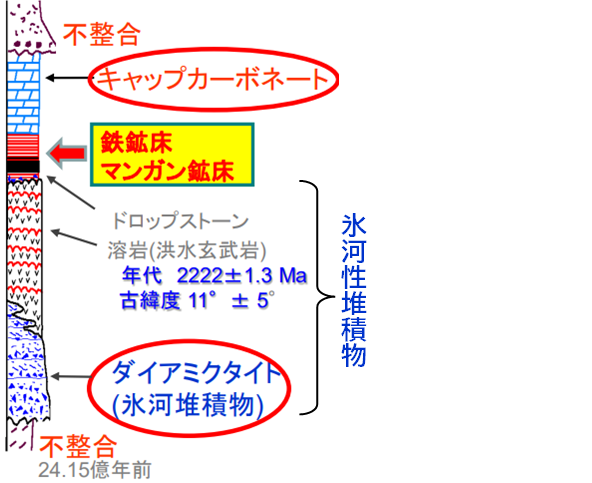

赤道地域に氷河堆積物が形成されるメカニズムについて考えると、さまざまな可能性があり、そのうちの一つには地球全体が実際に凍結していたというものがある。これは一部の科学者が提唱している仮説である。この仮説によれば、流氷が海面を覆い、光合成が減少し、大気と海洋間のガス交換が妨げられ、海底が無酸素状態になった。また、海底の熱水噴出孔では鉄とマンガンが海水中に溶け出し(図73)、それが後に縞状鉄鉱床を形成した金属になったと考えられている。海中への日光の届かない状況下で、熱水噴出孔近くのわずかに氷が割れた場所でしか光合成が行われなかったとされる。このような環境でも光合成生物は生き延びることができたと考えられる。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校のジョゼフ・カーシュヴィンクはこの現象を『スノーボールアース』と名付けた。さらにカーシュヴィンクはもう一歩進んで、

- 「原生代に一度あるいは複数回のスノーボールアースが生じたことが、生物の急速な進化を可能にする環境を作り出したのではないか」という説を提唱した。現在、これが動物の適応放散を促す進化の原動力であったと認識されている。

海が氷結すると、海水の表層を好む生物は生き残ることが困難になる。そのため、氷が融け始める兆候が現れるまで、大酸化事変が起こる可能性は低かったと推測される。スノーボールアースの最中であっても、シアノバクテリアはおそらく熱水噴出孔の近くで生き延びることができたと考えられる。

地球が幸運だったと言えるのは、太陽から適度な距離にあり、また火山活動によって温室効果ガスが放出されていたため、最終的に全球凍結状態を脱することができたという事実である。これがなければ地球は氷に閉ざされており、液体の海は存在せず、太陽の熱で氷が溶けるのを待つしかなかったかもしれない。さらに太陽から少しでも遠くにあった場合、二酸化炭素は極地で凍りついてドライアイスとなり、地球は氷結状態から抜け出すことができず、火星のような惑星になっていた可能性がある。その結果、地表の生命は絶滅していたかもしれない。

以下の二つの事実、

- 「カラハリ・マンガン鉱床」地層の下に海面全体が凍りついたと推測される痕跡、すなわち最古の「スノーボールアース地層」が存在しているという事実

- 海が氷結した場合、海水の表層を好む生物が生き延びることが困難であるため、氷が融ける兆候が現れるまでは「大酸化事変」が発生しえなかったという事実

から、

- 「大酸化事変」が発生した時期はスノーボールアース期から22億2000万年前の間であったと推定される。

スノーボールアースが終わり、「大酸化事変」が発生した後、地球は初めて大気中に酸素を獲得した。これは生物にとって少なくとも奇異な環境であった。酸素呼吸は、酸素が存在するようになった後でしか進化することがなかった。したがって、酸素が出現した後に酸素呼吸を始める最初の生物が誕生するまでには一定の時間差があったと考えられる。生物が酸素を利用することができれば、その生存に対して大いに有利に働く。なぜなら、生命活動に伴う反応を酸素以上に速やかかつ正確に行う分子は存在しないし、酸素ほど多量のエネルギーを放出できる分子もまた存在しないからである。

- このことから、「スノーボールアース地層」、「大酸化事変」、「カラハリ・マンガン鉱床」(22億2000万年前)、「酸素呼吸のできる最初の生物の誕生」の順に進行したと推定される。

どれくらいの時間差が存在したかは地層の調査によって解明される。

氷の世界が終結を迎えると、シアノバクテリアは迅速にすべての海の暖かい表層に進出したと考えられる。22億年以上前には陸地の面積は現在より遥かに小さく、海は熱水噴出孔からの栄養素を何百万年もの間蓄積していたと推定される。シアノバクテリアは急速に増殖し、酸素の量を急速に増加させたと考えられる。光が届く海面近くだけでなく、僅かな陸地にも生息した可能性がある。この微生物は酸素分子を大量に排出しつつ、スノーボールアース期間中に蓄積した大気中の二酸化炭素を急速に消費したと推測される。その結果、海中には多量の炭化水素が生成されたと推定される。

光合成により一つの酸素分子が放出される度に、生物の体内には一つの炭素原子が取り込まれる。現在では、この種の炭化水素のうち軽量のものは酸素呼吸をする生物によって摂取され、再び二酸化炭素へと変換される。しかしながら、酸素呼吸の能力がまだ進化していなかった場合、海に漂っていた有機物はどこへ消えたのかという疑問が生じる。その量は非常に多かったため、地球表面の化学的性質や海や大気の状態を大きく変化させることが可能であったと推定される。地球の炭素循環のバランスが大きく崩れる。

大量の油(炭化水素)が生成され、同時に同程度の酸素が大気中に放出されたと推定される。この21億年前に酸素濃度の大幅な上昇があったことは証拠に裏付けられている。これは世界最大級の赤鉄鉱(Fe2O3)が形成された事実(南アフリカのシシェン鉱山)からも明らかである。

- このことから、「スノーボールアース地層」、「大酸化事変」、「カラハリ・マンガン鉱床」(22億2000万年前)、「世界最大級の赤鉄鉱(Fe2O3)の形成」(21億年前)、「酸素呼吸のできる最初の生物の誕生」の順に進行したと推定される。

それほどの酸素濃度は以来一度も達成されておらず、生物圏の活動が本来の形を逸脱しない限り、今後もそのような状態にはならないと考えられる。仮に系外惑星が同様のプロセスを経験していれば、大気中の高濃度の酸素がそのスペクトルの光を放つことで確認できる。

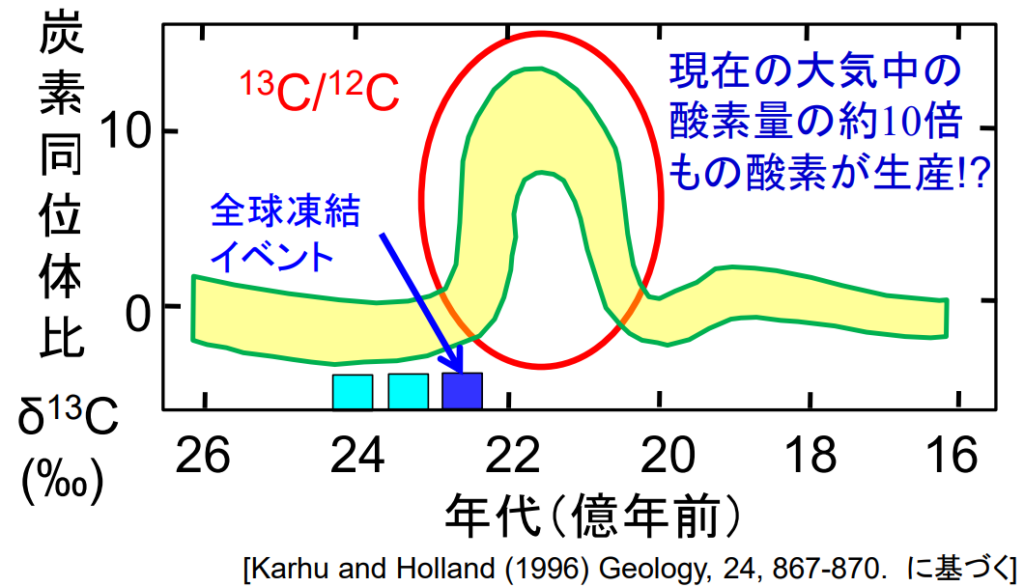

事実、22億年前~20億年前の時期について「炭素同位体比」(注57)の記録を調査すると、そのバランスが極度に乱れていた(図76)。そのため、研究者はこの時代を独自の名前「ロマグンディ=ジャトゥリ・エクスカージョン(Lomagundi–Jatuli Excursion)」(エクスカージョンは「逸脱」の意)と名付けた。これは地球の歴史上最も長く、最も規模の大きな現象であった。火山から排出される炭素の大部分は有機物として隔離され、酸素が大気中に放出された。これは、酸素が地球に存在していたものの、それを呼吸できる生物が存在しなかったことを示唆している。

(注57)二酸化炭素には炭素の質量が異なる3種類の同位体(12CO2、13CO2、14CO2)が存在しており、それらの自然界でのおよその存在比は1:1×10-2:1×10-12である。14CO2は放射性の同位体で、14Cは大気上層で一次宇宙線によって生成された二次宇宙線に含まれる中性子と大気の窒素から作られ、5730年の半減期で崩壊する。したがって、太古に作られた化石燃料には14Cは含まれていない。そのため、化石燃料起源の二酸化炭素と現代に生成された二酸化炭素とを区別する手段として用いることが可能である。さらに、大気と海洋間の二酸化炭素交換や海洋中での二酸化炭素輸送の推定において、重要な情報を提供する。

12CO2と13CO2は安定した炭素を含んでおり、測定すべき試料のこれらの炭素比は通常、標準物質の炭素比に対する相対値(同位対比)

δ13C=[(13C/12C)試料/(13C/12C)標準-1]x1000(‰)

として表される。ここで、標準として用いられる「同位体比(13C/12C)標準」は、ベレムナイト化石の炭酸カルシウムにおける同位体比[0.011237]である。この標準は全世界で共有され、「PDB(ピーディーベレムナイト)標準 (a fossil Belemnite from Pee Dee formation(層) in South Carolina)」 と称される。

(東北大学大学院理学研究科 大気海洋変動観測研究センターhttp://caos.sakura.ne.jp/tgr/observation/iso-co2)

なお、光合成の過程において、生物は軽い炭素(12C)を多く固定する。その結果、海水中には重い炭素(13C)が増える。すなわち、シアノバクテリアの活動により、海水中の炭素同位体比(13C/12C→δ13C)が変動し、増大する。

シアノバクテリアが大量の炭素化合物を排泄する一方で、それを接種して生存する生物が存在しなかったため、炭素循環のバランスが大きく破壊された。この炭素化合物の残存物は、ロシアのカレリア地方で見つかる『シュンガイト』(注58)という特異な岩石として現存する。現代では、酸素呼吸する微生物により、これらの油様化合物はほぼ即座に分解される。シュンガイトの存在は、当時の環境が炭化水素が溢れ、それを直接再利用することができなかった証拠である。結果として酸素濃度は上昇を続け、最終的には現在よりもはるかに高い分圧を達成した。その時代に森が存在していたならば、一つの稲妻が落ちるたびに地球全体で森林火災が発生し、その規模と熱量は前提のないものとなったであろう。

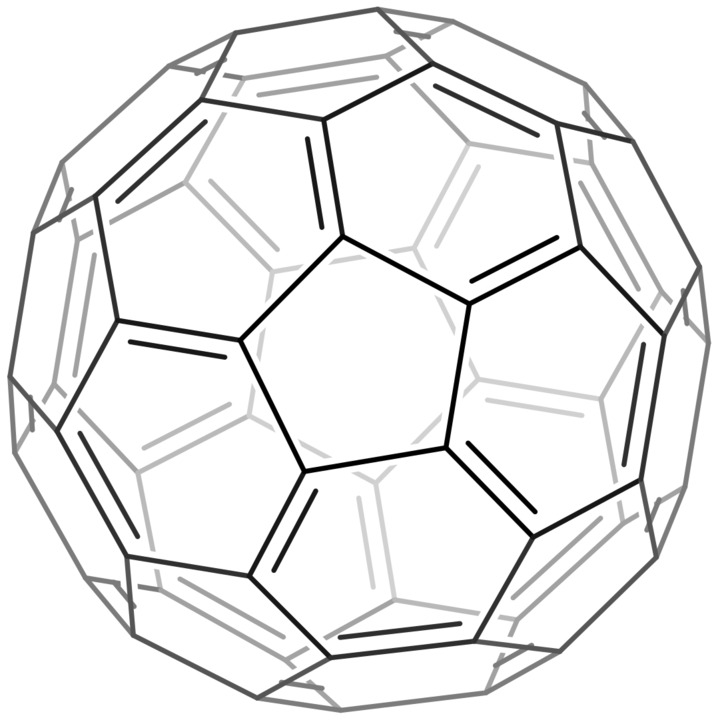

注58)シュンガイトは、ロシアのカレリア共和国でのみ産出される希少な天然石であり、カレリア共和国にある「シュンガ」という地名にちなんで命名された。活性酸素を中和するとされる『フラーレン』を含有しており、これにより世界的な注目を集めている。シュンガイトは地球上で唯一、天然の『C60炭素フラーレン』(注59)を含む石である。「C60炭素フラーレン分子」は電気伝導性があり、材料として有用な性質を持つことから医薬・美容・化粧品・電子材料などへの応用が進められている。

(注59)『フラーレン』とは、閉殻空洞状の多数の炭素原子だけで構成される、クラスターの総称である。これはダイヤモンドやグラファイトといった共有結合結晶と異なり、数十個の原子からなる構造を単位とする炭素の同素体である。最初に発見された「フラーレン」は、炭素原子60個で構成されるサッカーボール状の構造を持つ『C60フラーレン』(図77)である。この構造はジオデシック・ドームと類似しており、その考案者であるリチャード・バックミンスター・フラーに敬意を表し、『バックミンスターフラーレン』とも呼ばれる。このフラーレンは煤中に少量存在し、天然において最も一般的なフラーレン分子である。「バッキーボール (Buckyball)」 とも呼ばれる。

- これらの事実から、「スノーボールアース地層」、「大酸化事変」、「カラハリ・マンガン鉱床」(22億2000万年前)、「ロマグンディ=ジャトゥリ・エクスカージョン」(22億年前~20億年前)、「炭素化合物名残りのシュンガイト」、「酸素呼吸のできる最初の生物の誕生」の順に進行したと考えられる。

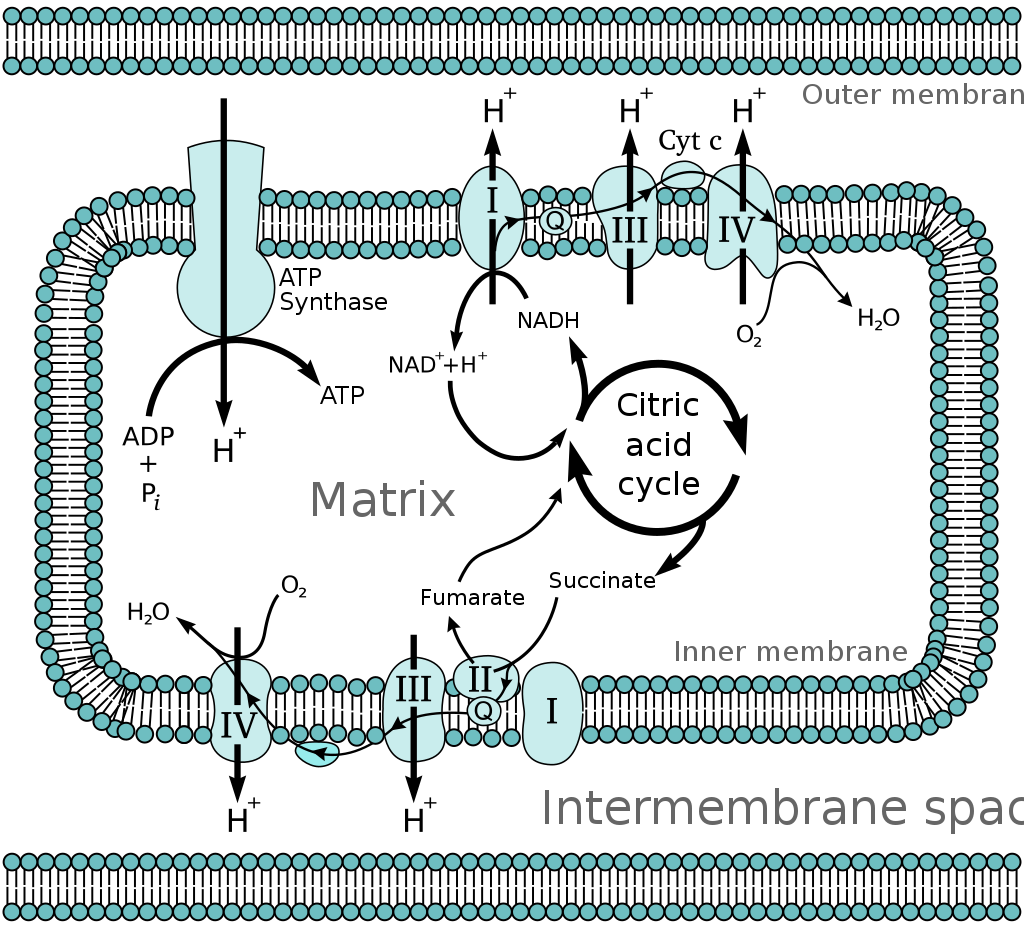

この酸素過剰の時代は、効率的に酸素呼吸を行う生物が登場した途端に終焉を迎えた。酸素呼吸を支えていたのは、中心に銅イオンを含む特異な酵素(注60)であった。全く新しい種類の小器官が細胞内に誕生し、それは現在も『ミトコンドリア』(注62)として存在している。ミトコンドリアは真核細胞のエネルギー生成の源泉である。『真核細胞』とは、祖先である『原核細胞』(細菌など)よりも大きな、壁で区切られたいくつもの「小部屋」を持つ細胞のことを指す。ミトコンドリアは独自の小型DNAを持ち、これはかつて細菌として独立生活を営んでいた時代の名残である。この微生物が効率的な酸素呼吸を習得した結果、他の生物の細胞に取り込まれ、今日に至るまで約20億年の隷属生活を続けてきたのである。

(注60)『シトクロムcオキシダーゼ(酸化酵素) (cytochrome c oxidase, COX)』または『複合体IV(Complex IV)』と称され、バクテリアやミトコンドリアに見られる膜貫通タンパク質複合体の一つである。これはミトコンドリア膜(またはバクテリア膜)における電子伝達系の終末酵素であり、4分子のシトクロムc(注61)からそれぞれ電子を受け取り、酸素1分子に移行させて2分子の水を生成する機能を持つ。この過程では、マトリックス由来の4個のプロトンから水が生成される一方で、4個のプロトンがマトリックスから膜間スペースに透過する。こうして発生した膜間の電気化学ポテンシャル差がATP合成酵素によるATP合成に利用される。

(注61)シトクロムc(cytochrome c)は、ミトコンドリアの内膜に弱く結合しているヘムタンパク質の一種である。タンパク質のシトクロムcファミリーに属する。他のシトクロムと異なり、水溶性(100 g/L)で、電子伝達系において不可欠な要素である。電子伝達系では、複合体IIIから1電子を受け取り、複合体IVに1電子を引き渡す。酸化型をフェリシトクロムc、還元型をフェロシトクロムcと呼ぶこともある。

(注62)ミトコンドリアは、ほとんど全ての真核生物の細胞の中に存在する、細胞小器官の1つである。脂質二重層でできた外膜と内膜を有し、膜には様々なタンパク質が存在する。ミトコンドリアでは、高エネルギーの電子と酸素分子を利用して、『ATP』を合成する(ATP合成酵素ATP Synthase)。すなわち、ミトコンドリアは真核生物における好気呼吸の場である。また、真核生物の細胞が有する核とは別に、ミトコンドリア独自の『ミトコンドリアDNA(mtDNA)』を内部に有し、一定の自律性を保持して細胞内で分裂して、増殖する。このmtDNAは、ミトコンドリア内部だけに限らず、真核生物の細胞全体の生命現象にも関与する。さらに、細胞のアポトーシスにおいても、ミトコンドリアは重要な役割を果たしている。

注目すべきは、全真核生物の最後の共通祖先が生息していたと推測される約19億年前が、真核生物の進化が遂に地球の炭素循環バランスを回復した時期と重なる可能性があるということである。以上から、

- 以下の進行順序が考えられる:

- 「スノーボールアース地層」

- 「大酸化事変」

- 「カラハリ・マンガン鉱床」22億2000万年前

- 「ロマグンディ=ジャトゥリ・エクスカージョン」22億年前~20億年前、「炭素化合物名残りのシュンガイト」

- 「効率的な酸素呼吸を身につけミトコンドリアのほかの生物の細胞への取り込み」20億年前、「全真核生物の最後の共通祖先」19億年前、地球の炭素循環バランスの回復

- 生物圏が元来有毒である酸素に対処できるようになるまでに、およそ2億年の時間が必要であったと言えるであろう。

図表

図70 シアノバクテリアの細胞内模式図

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「藍藻」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%8D%E8%97%BB)

図71 カラハリ砂漠

ナショナル ジオグラフィック・ニュース・カラハリ砂漠 瀬戸際の生態系

(https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/072000368/)

図72 カラハリ・マンガン鉱床

惑星科学フロンティアセミナー 地球惑星環境学(田近)・[4] 全球凍結と生物進化

(https://www.cps-jp.org/~mosir/pub/2011/2011-07-12/01_tajika/lecture04/pub-web/20110713_tajika_04.pdf)

図73 海底熱水噴出孔での鉄やマンガンの海中への溶解

惑星科学フロンティアセミナー 地球惑星環境学(田近)・[4] 全球凍結と生物進化

(https://www.cps-jp.org/~mosir/pub/2011/2011-07-12/01_tajika/lecture04/pub-web/20110713_tajika_04.pdf

図74 地球のエネルギー収支

東京大学公開講座「特異」-その不思議,危険,そして魅力2009/4/25

・全地球凍結イベント~ 地球環境の特異な変動現象~・田近 英一

(https://todai.tv/contents-list/2006-2009FY/2009spring/7/lecture.pdf)

図75 地球環境システムの3つの安定状態

東京大学公開講座「特異」-その不思議,危険,そして魅力2009/4/25

・全地球凍結イベント~地球環境の特異な変動現象~・田近 英一

(https://todai.tv/contents-list/2006-2009FY/2009spring/7/lecture.pdf)

図76 22~20億年前の炭素同位体比の増加

惑星科学フロンティアセミナー 地球惑星環境学(田近)・[4] 全球凍結と生物進化

(https://www.cps-jp.org/~mosir/pub/2011/2011-07-12/01_tajika/lecture04/pub-web/20110713_tajika_04.pdf

図77 C60フラーレン

ウィキメディア・コモンズ (Wikimedia Commons)

・File:Buckminsterfullerene-2D-skeletal.png

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buckminsterfullerene-2D-skeletal.png?uselang=ja)

図78 ミトコンドリア膜における電子伝達系の酵素

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ミトコンドリア」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2)