第六部 人類の出現と進化

第3章 生物学上の恩恵

約2万年前から1万5000年前までの間に、ミランコヴィッチ・サイクルの重なるリズムが北半球を再び温暖化させ始めた。巨大な氷床は解け始め、後退を開始し、最終氷期の凍結した時代は終わりに近づいた。

北アメリカでは、融解する氷床からの流去水の大半は、後退する氷床の基底に堆積した岩屑の尾根の背後に堰き止められるようになった。これによって広大な融解水の湖が形成され、その最大のものはスイス系アメリカ人の地質学者にちなんで『アガシー湖』と名づけられている。紀元前1万1000年には、アガシー湖はカナダと北アメリカの50万平方キロに近い面積にまで広がった。黒海とほぼ同じくらいの面積である。しかし、避けられない状況が発生し、自然に形成されたダムが破壊され、途方もない量の氷床の水が大洪水となり溢れ出した。

- 氷河の融解水は現在のマッケンジー川の川筋沿いにノースウエスト準州を流れ、北極海に注いだ。堰き止められていた水がこうして突然放出された結果、世界の海水準がたちまち急上昇した。しかしこの出来事がもたらした影響は、地中海東部沿岸の『レヴァント地方』に発展しつつあった文化に対して、はるかに大きな影響を及ぼした。

見つかってから失われた楽園

氷床が後退する間に、森林が再び、乾燥したステップと低木帯の広大な一帯に取って代わり、河川は増水し、砂漠は縮小した。温暖で湿潤な環境になると、緑豊かな植生が生い茂り、草食動物の個体数が増えた。地球には春が戻りつつあり、私たちの狩猟採集者の祖先はより楽な生活を享受することができた。

- 「レヴァント地方」の土地では、野生の小麦、ライ麦、大麦が繁茂し、森林が回復した。この地域には、『ナトゥーフ人』と呼ばれる、世界初の定住社会を築いたと思われる集団が出現した。しかも、彼らが定住を始めたのは、農業が発達するよりも前であった。

彼らは石と木で作られた村に住み、野生の穀物を集め、森から果物や木の実を採取し、ガゼルを狩猟した。仮にエデンの園が狩猟採集民の中に存在していたとすれば、それはこの地であったと言えるだろう。

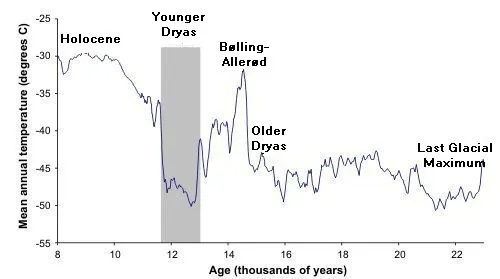

しかし、この黄金時代は長続きしなかった。約1万3000年前、急激な気候変動がこの地域と北半球全体を襲い、その状態は1000年以上続いた。

- これが『ヤンガードライアス(Younger Dryas)』として知られる事変で、その結果、気候は急激に悪化し、わずか数十年のうちに極度の寒冷と乾燥した状態へ戻った。

- この氷期への突然の戻りは、アガシー湖の水がセントローレンス川から北大西洋へ流出したことが原因とされている。

この広大な湖の水が突如として流出した結果、北大西洋は淡水によって蓋をされた状態になり、一時的に海洋の循環パターンが停止に追い込まれた。

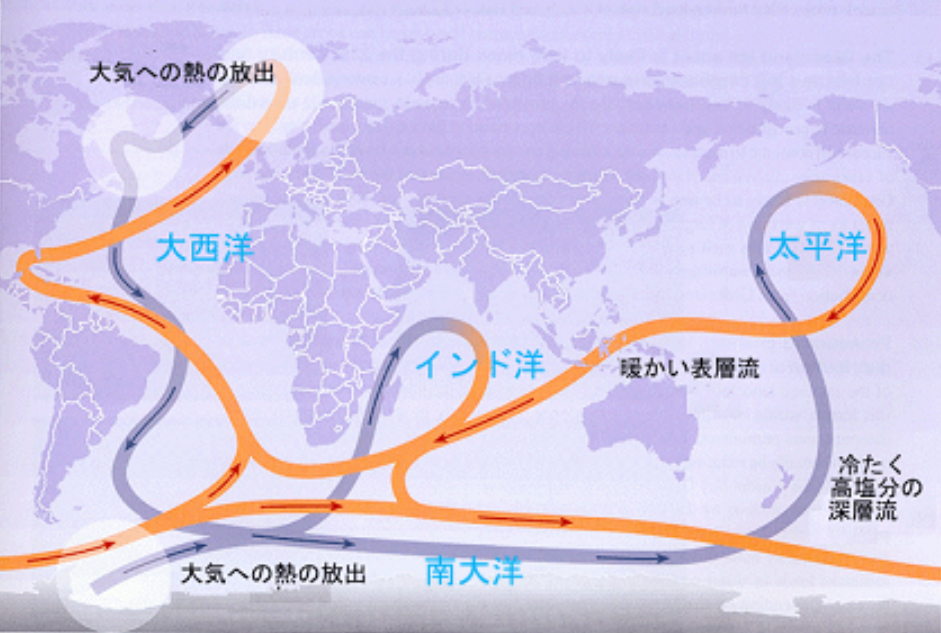

現在、世界の海洋はベルトコンベヤーと呼ばれる水の流れを通じて活発に循環しており、その流れにより赤道の熱を極地へと運んでいる。これは海水の温度と塩分濃度の差によるもので、『熱塩循環』と呼ばれる。地球の赤道周辺の暖かい表層水は風によって高緯度の海域へと吹き流され、メキシコ湾流などを介してカリブ海の熱と湿度を北ヨーロッパへと運ぶ。その過程で海水は蒸発によってさらに塩分濃度が増し、北へ流れる過程で水温も下がる。これらの影響は、海水がより塩分濃度を高め、極地に近づくと海水は海底へと沈んで、深海を通じて赤道まで戻る。極地で海水が沈み込むと、海流を維持するために後続の水が引き寄せられる。

しかし、アガシー湖から途方もない量の淡水が北大西洋へ一気に放出されたことによって、このベルトコンベヤーの塩分濃度のポンプが突然失速した。赤道からの熱を再分配していた海洋循環システムの停止は、北半球の大半を氷期のさなかに経験したような状況に舞い戻らせた。

ナトゥーフ人は、気温の急激な低下と降水量の減少という環境危機を経験した。その結果、故郷の地は乾燥したステップに戻り、樹木がなくトゲのある低木ばかりとなり、かつて豊富だった自然の食糧供給源は枯渇することとなったのである。ナトゥーフ人の一部は、始めたばかりの定住生活を放棄し、移動しながら採集する生活へと戻ることで環境の変化に対応したようである。

しかしながら、考古学者の間では、ヤンガードライアスの事件がナトゥーフ人を狩猟採集生活から引き離し、農業の発展を促す契機となったとの見解も存在する。

生き延びるための食糧を遠くから集めるのではなく、彼らは種子を持ち帰り、それを地面に植えたのである。これが栽培化の最初のステップであり、ナトゥーフの村の考古学的遺構で見つかった大きなライ麦の種は、このような進展の証拠として解釈されてきた。この解釈は議論の余地があるが、もし真実であれば、

- ナトゥーフ人は世界で最初の農耕民ということになる。

- 人類の暮らしを恒久的に変えることになるこの発明は、気候の急激な変化がもたらした困難から生まれたのだった。

地球規模事変の特定の連鎖、すなわちアガシー湖の水の放流、大西洋の循環システムの失速、そしてヤンガードライアスの事変による揺さぶり、に促されたナトゥーフ人は、最初に種を蒔いた人びとであったかもしれない。しかし、彼らはすでに定住した文化を築いていたため、この最初の農耕体験を試せる特別な状況にあったのかもしれない。

しかし、地球が最終氷期を経てこれらの事件を経験し温暖化すると、数千年の間に世界中の人々がそれに倣い始めた。約1万1000年前から5000年前の間に、農業は少なくとも地球上の七つの離れた地域で発展したのである。

新石器の革命

『解剖学的現生人類(モダン・ヒューマン)』は約20万年ほど前に登場しているが、私たちの祖先の行動が現代的になったのは、10万年前から5万年前の間からだった。その頃、人類は現在の私たちと同様の言語と認識能力を具え、社会集団を形成し、道具を作り、火を使う技術を習得していた。彼らは死者を丁寧に埋葬し、衣服を作り、表現豊かな芸術作品を生みだすようになり、洞窟壁画のほか骨や石の彫刻に自分たちの姿や、周囲の自然界を描くようになった。彼らは熟練した狩人であり、魚を獲り、食用の植物を広範囲にわたって収集し、穀物を石臼で粉にするという作業すら始めていた。

前述したように、現生人類は約6万年前にアフリカから出発し、地球のあらゆる場所へと拡散した。

- しかし、農業と定住生活への最初の永続的な一歩が踏みだされたのは約1万1000年前であり、これは『新石器革命』と呼ばれる過程であった(欧米では新石器時代を食糧生産の始まりと関連づけて考える)。

北アメリカの氷床は急速に縮小していたが、地中海東部の肥沃な三日月地帯で最初の作物が栽培化され、そのすぐのちに中国北部の黄河流域でも栽培化が始まったころには、カナダの半分以上がまだ氷に覆われていた。その後数千年の間に、世界の他の地域でも祖先たちは同じ過程を始め、農業は北アフリカのサハラ砂漠の南縁部のサヘル地域、メソアメリカ、南アメリカのアンデス=アマゾン地域、北アメリカ東部の森林地帯、ニューギニアにも現れたのである。

- 最終氷期を10万年間狩猟採集の生活を送りながら生き抜いた後、地球が温暖化するにつれて、世界の様々な場所にいた人々は『農業と文明』という道を歩み始め、それは人類を永遠に変えたのである。

この決定的なステップが踏まれた背後には、どのような地球規模の影響力があったのだろうか。

世界各地で人々がなぜ最初に意図的に種を蒔き、植物を丹念に育て、作物の栽培化と品種改良を始めたのかは確定していない。農業の発展は良好な気候の期間によって促進されたかもしれない、それにより農耕を試すリスクが低減され、人々が魅了された可能性がある。逆に、地域的に突如として気候が悪化する衝撃-ヤンガードライアスの事変など-が定住社会を食糧を得るための別の手段を探すようにしたかもしれない。いずれにせよ、

- 最終氷期の終焉がきっかけであったことは明らかである。

氷期における人類の定住や土地の耕作が始まらなかったという事実は、驚くべきことではないである。その理由として寒冷な状況が挙げられるが、それが主要な要因ではないである。北方の氷床は北極圏を越えて南まで広がり、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの高緯度地域を覆っていたが、その他の地域が極端に寒冷であったわけではない。熱帯周辺の気温は、現代よりもわずかに1、2℃低かっただけである。氷期の地球は乾燥していたが、農業の発達が阻害されるほどではない地域も存在した。

- 阻害要因は、気候が冷寒かつ乾燥していたことではなく、「きわめて変動しやすかった」ことであった。地域による気候や降水量は、突然大幅に変わることがあった。早期の氷期に農耕を試みた種族がいたとしても、そのような急激な変動により、その努力は無駄になっただろう。

人類ののちの歴史においても、地域的に気候が乾燥化して農業が行き詰まれば、インダス文明のハラッパー人やエジプトの古王国、古典期のマヤの文明のように、充分に根づいていた文明でも崩壊した。

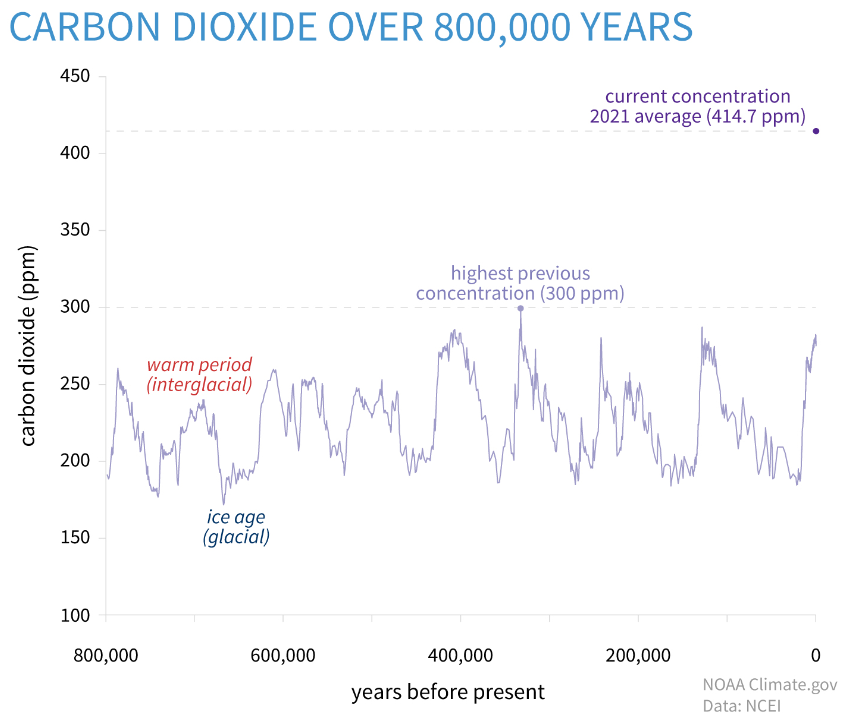

一方、現在の私たちが生活している『間氷期』は、気候が比較的安定していることが特徴である。それどころか、現在の完新世の間氷期が続いている1万1000年間は、過去50万年間で最も長く温暖な気候が安定していた時代である(図308、411頁を参照)。最終氷期に大気中の二酸化炭素濃度が上昇した(図310)ことは、植物の生長を促し、地球全体に影響を与えた。これが、世界各地の文化がほぼ同時に農業を発達させた理由である可能性がある。地域的に温暖で湿潤な状況が安定し、大粒の種子をつける穀類が安定して生産できる場合、人々は広範囲を移動するよりも、特定の植物を栽培して定住することを選んだだろう。間氷期はまるで農耕民にとっての必要条件であったかのようである。

人類がどのように野生の植物を栽培化し、動物を家畜化していったのかを、そして何がそれらの生物種を採用する決定要素となったのかを詳細に見てゆこう。

変化の種

『完新世』は、現生人類が経験した最初の間氷期であり、この時代が始まると、世界各地の人びとがほぼ同時に農業を発達させ始めた。

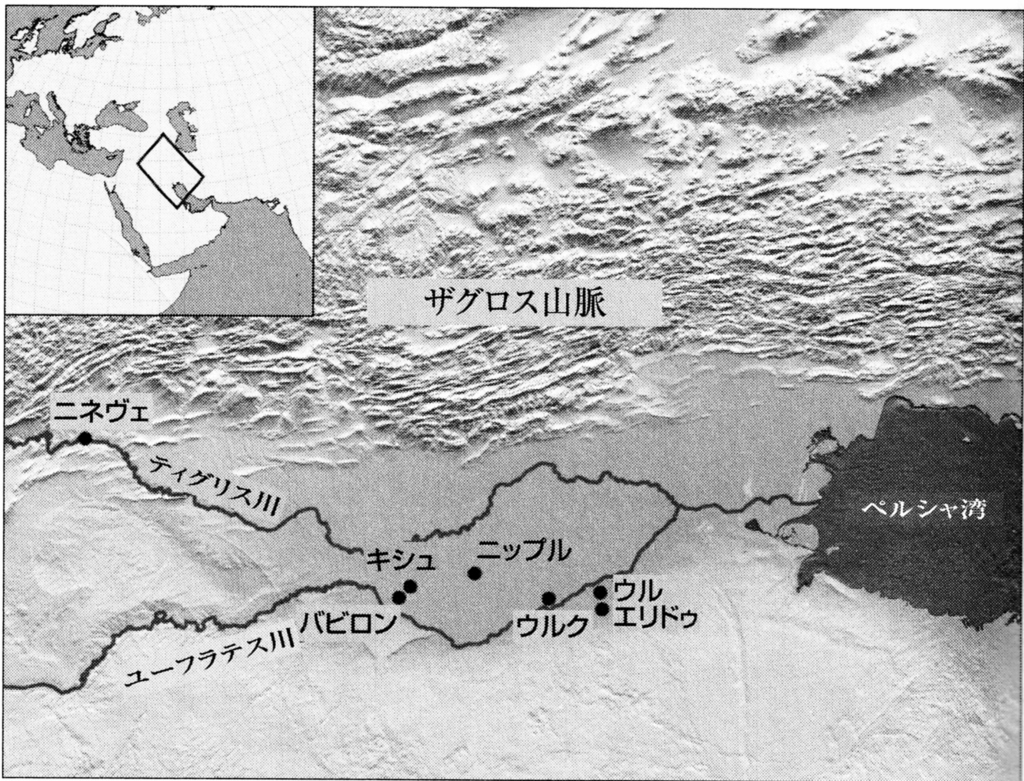

- 『小麦』と『大麦』は約1万1000年前に、トルコ南部の雨に恵まれた丘陵地帯で初めて栽培化され、その後ティグリス川とユーフラテス川に挟まれた平地に広がった。『メソポタミア』-「川のあいだの地」-と呼ばれる地域である。

灌漑はトルコの高地で数千年後に初めて発達し、約7300年前から5700年前にはメソポタミアでも導入され、両河川の氾濫を管理し、遠くまで水を引くことができるようになった。メソポタミアとレヴァント、ナイル川の間に弧を描く地域は『肥沃な三日月地帯』として知られる。北アフリカと中東の本来は乾燥した環境の中にあって、耕作可能な弧状の地域である。

中国では、

- 北西部の黄河の流域で、季節によって乾燥する寒冷な地域で、約9500年前からヒエなどの雑穀が耕作され始めた。これらの雑穀と、後に約8000年前に栽培化された大豆は、この地域の柔らかく肥沃な黄土で育てられた。

- 同じ頃、稲の耕作が中国南部の温暖で湿潤な長江沿いの亜熱帯地域で始まった。

この地域では水田や傾斜地に入念に構築された棚田で大量の稲が植えられていた。稲作は、それぞれの田んぼに深さわずか数センチ深さの池を作り、収穫前に排水できるようにする高度な水工学が必要となった。

- 肥沃な三日月地帯で栽培化された作物は、約9000年前から8000年前にはインダス川流域にも伝播し、ガンジス川の三角州では、中国のものとは別の栽培化された稲の耕作が始まった。

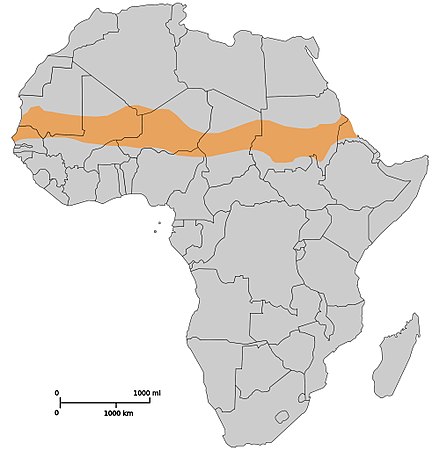

サヘルと呼ばれるサハラ砂漠とそのはるか南のサバンナの間に位置する半乾燥地帯では、約5000年前にモロコシ(ソルガム)とアフリカイネの栽培が始まった。しかし、この地域では乾燥化が続いたため、農耕共同体はより湿潤な西アフリカの地域へと移住した。

- アメリカ大陸では、約1万年前にカボチャがメソアメリカで栽培化され、メキシコ南部では9000年前にトウモロコシが栽培化されていたことが示されている。

後に、インゲンマメとトマトもこの地域で主要な作物となるように進化した。ジャガイモは約7000年前からアンデス地方で数多くの種が栽培され、熱帯のニューギニアの高地では、でんぷん質の塊茎であるヤムイモとタロイモが7000年前から4000年前の間に栽培化されていたと考えられている。

栽培化が進んだいくつかの植物が、人間の介入がなければ絶滅していた可能性については興味深い観察を提供している。カボチャ、ヒョウタン、ズッキーニなどの植物は、皮が非常に厚く苦味が強い。これらの植物は、マンモスやマストドンといった大型動物に依存して、外皮を破壊し種子を散布してもらっていたと考えられる。そのため、

- これらの大型動物が絶滅した時に、これらの植物も存続が困難になったのである。しかしながら、約1万年前、新たな動物種であるヒトが登場し、これらの植物と象徴的な協力関係を築くことにより、これらの種は絶滅の淵から救われた。人間はこれらの植物を栽培化し、畑や大農園といった人工的な生息環境を提供し、何世代にもわたり品種改良を行うことで、大きくて柔らかい外皮をもち、食味が良い種類へと変えたのである。

- アボカドとカカオも、完新世になって絶滅した大型哺乳類に依存して種子を散布していたと考えられ、植物を取り入れ、代わりに種子散布者となった人間によって救われた。

したがって、約前5000年にはメソポタミアの河川の氾濫原からペルーのアンデス地方の高地まで、そしてアフリカやニューギニアの熱帯地方にいたるまで、人類は多様な気候帯と地形で多種多様な食用植物を栽培化する技術を学んでいたのである。

私たちが栽培化した植物の中で最も重要であったのは、『イネ科穀類』(注225)である。小麦、米、トウモロコシなどの穀類は、ヒエなどの雑穀、大麦、モロコシ、オート麦(燕麦)、ライ麦と並んで、何千年にもわたり人類の文明を支えてきた。そして地球の大部分に広がる三つの最も重要な農業制度は、

- 肥沃な三日月地帯に端を発する小麦栽培

- 中国の米栽培

- メソアメリカのトウモロコシ栽培

である。現代では、これら三つの穀類が、全世界の人々のエネルギー摂取量の約半分を供給している。

(注225)イネ(米)、コムギ(小麦)、トウモロコシ、オオムギ、ライムギなど、穎果部分を食用としたものが狭義の穀物であり、全てイネ科に属する。その他サトウキビやタケなど馴染深い資源植物が多く含まれる。ススキやパンパスグラスもイネ科に属する。

全ての穀類は草木植物である。この事実が示すのは、私たちは放牧している牛や羊、ヤギと同様に、私たちは草を食べて生存しているのだということである。草は、森林が乾燥して枯れたり、火災によって一帯が焼失したり、あるいは既存の生態系がどんなに破壊されても、そこで生息し続けることのできる頑丈な植物である。

草の生存戦略は早く生長して、太陽から集めるエネルギーの大半を、木のように頑丈な幹を築く代わりに、種子に注ぎ込むことである。このことが、私たちが草を栽培することを可能にしている。これこそが、私たちが朝食にトーストやシリアルを食べる生態学上の根本的な理由である。

小麦で作ったパン、コーンフレーク、ライスクリスピー(ポン菓子のようなシリアル)、オートミールは、いずれも生長の早い草本植物由来のものである(穀類はもちろん、朝食以外でも主食となる)。しかし、穀類を利用するためには、私たちは生物学的な問題に直面している。人間には、硬い植物を分解し栄養素を放出する牛のような四つの胃は具わっていない。そのため、

人間はエネルギーが集約された粒、植物学的には果実、を産出する草本植物を選び、問題を解決するために胃よりも頭を使用してきた。

- 穀類を砕いて粉にするために使用される石臼(およびそれを回すために人間が歴史的に開発した水車や風車)は、人の臼歯を技術的に延長したものである。また、

- 小麦粉をパンに焼くためのオーブンや、米を炊き野菜を茹でるための鍋は、外部の事前消化システムのようなものである。

- 人間は熱と火による化学的な変質能力を利用することで複雑な植物性化合物を分解し、栄養素を吸収できるようにしてきたのである。

後戻りできなくなった時点

農業が発達すれば、土地を耕し、作物を育てるために絶えず働かなければならないとは言え、それを採用した社会には多大な利益をもたらした。

- 定住を始めた人々は、狩猟採集社会に比べ、人口を大幅に増加させることが可能となった。

子供を担いで長距離を移動する必要はないし、赤ん坊はかなり早くから乳離れさせる(および、ひいた穀類を離乳食とする)ことができるので、これはつまり女性がより多くの子を産めることを意味する。また、農業社会では、子供の数が多ければ、作物の手入れや家畜の世話を手伝えるし、幼い兄弟の面倒を見ることも、家で食べ物を加工する手助けもできる。結果として、

- 農業社会は人口を効率的に増やすことができた。

原始的な技術しかなくても肥沃な土地であれば、そこを狩猟や採集に利用した場合に比べ、10倍以上の食糧生産が可能となる。しかし、

- 農業はその一方で、一度社会が農業に依存すると、それが持続的に食糧を供給するためには人口の増加が必要となり、かつての生活様式への回帰は困難となる。

また、

- 農耕によって人々が高い人口密度で定住し始めると、社会の階層化が進行し、狩猟採集民と比べて社会の平等性が失われ、富や自由の格差が拡大するという結果も生じる。

前六千年紀に今日のトルコの丘陵地帯から、農耕民が栽培化した穀類を携えて最初にメソポタミアの平原に移動した時、地球はミランコヴィッチ・サイクルの最も温暖で湿潤な局面に入りつつあった。メソポタミアの低地の沼沢地はきわめて肥沃であり、その分厚い沖積土は北部の高地から削られてきて、ペルシャ湾に流れ込む河川によって堆積したものであった。

生産性の高い農業は人口を急増させたが、前3800年になると、気候は再び寒冷化し、降雨が不安定となった。川と川の間の豊かな土地は乾燥し始めた。それに対応して、村の農耕民は自分たちの生活資源と人力を集めて、大規模な集落へと集結し、そこから広域にまたがる灌漑システムを運用するようになった。

- 農業にも水運にも利用できるこうした運河を建設して維持するには、中央集権とさらに複雑な社会組織を必要とし、それ自体が社会組織の発展を促した。その結果、メソポタミアには世界で最初の「都市化した社会」が誕生した。

- 前3000年には、エリドゥ、ウルク、ウル、ニップル、キシュ、ニネヴェ、そして後の『バビロン』を含む多くの大都市が建設され、その名前は今日まで人類の文化的記憶に残っている。

- 二つの川に挟まれた地は、都市のある土地となり、その住民たちには『シュメール』として知られていた。前2000年には、シュメールの人口の90%は都市に暮らすようになった。

古代エジプトに文明が出現したのも、やはり気候の変化による産物だと考えられている。

間氷期には、北アフリカは湿潤であり、大きな湖が点在し、河川が広範囲に流れ、サハラは草原と森が豊かであった。サバンナと森林からなるこの一帯で、渡り歩く部族は狩りをし、湖や川で魚を獲った。この地域に野生生物が多数生息していたことを今日に伝える唯一の痕跡は、狩猟者たちが残した岩絵であり、そこにはクロコダイル、ゾウ、ガゼル、ダチョウが描かれている。

しかし、この気候の最適条件は長くは続かなかった。メソポタミアが乾燥し始めるにつれて、モンスーンもまた北アフリカには吹かなくなった。サハラにまだ一部残っていた地表水もまもなく消滅し、前四千年紀の終わりにはこの一帯は急速に乾燥した。ここで暮らしていた人びとは、現在の過度に乾燥した状態に移行するにつれて、周囲の環境が悪化するのを目の当たりにしていた。人々は環境の悪化に対応し、まずは残ったオアシスで生き延びることを試みたが、

この地域が乾燥し続けるにつれて枯れゆく土地を捨ててナイル川流域に退いていった。エジプトは近東で栽培化された作物や家畜化された動物を受け継ぎ、まずはナイルの三角州に農村が出現し、その後、前4000年頃からは上ナイルでも農業が始まった。

- 前3150年頃、ちょうどサハラがついに砂漠と化したとき、この地域は『ファラオ王朝』の支配下に統一された。

- その結果、人口密度の増加と、『エジプト文明』の始まりを象徴する社会の階層化と国家管理は、砂漠化するサハラからの気候変動による難民がナイル川の狭い流域に押し寄せたことが原動力であった。

古代エジプトは、文明の発達がいかに地理的な背景と気候がもたらす制約と機会の組み合わせによってどれほど影響を受けるかを、どこよりも如実に示す事例と言えるだろう。

- 砂漠の中にリボンのように続くオアシス、夏になると決まって氾濫するナイル川は、その川筋の両岸の平原をエチオピアの高地の源流域から削りだされたミネラルの豊富な堆積物で活性化していた。

- また、ナイル川は単純な交通手段も提供していた。北アフリカの緯度では北東からの貿易風が安定して吹くため、これは船で南のエジプトまで航行できることを意味していた。川下ヘは、穏やかに流れるナイル川が流れに沿って容易に戻らせていた。この自然による双方向の水運システムは、穀類や木材、石、軍隊をすぐに輸送することを可能にし、エジプト全体の連絡と輸送を容易にした。これは、統一国家の基盤を強化する上で有益であった。

エジプトは、ナイル川の両岸が人を寄せつけない砂漠という自然の障壁によってよく守られているため、その歴史の大部分で侵略に抵抗できた。しかし、この閉じ込められた環境はエジプトが領土を広げて、広大な帝国を築くことも阻害した。前二千年紀末にレヴァントの海岸沿いに領土を拡大した事例を除けば、エジプトはナイル川沿いの地域大国に留まった。川の流域は穀物を栽培するには非常に生産的であり、この土地は古代ギリシャの都市国家の食糧調達に一役買い、後にはローマ帝国の穀倉地帯となった。しかし、木材は豊富にあるわけではなく、スギ材はレヴァントから輸入されていた。大規模な海軍の軍艦を建造し、地中海全体や紅海の先までエジプトの国力を誇示するには、費用が過剰にかかった。

環境的な利点、国内輸送の単純さ、ナイル川がもたらす持続可能な農業、そして周囲を取り巻く砂漠からなる自然の防壁という組み合わせが、長期に安定し存続したエジプト文明を生み出した。中でも、この地域を繁栄させたのはナイル川であった。ギリシャの歴史家ヘロドトスが前五世紀に記したように、エジプトは『ナイルの賜物』である。

こうして、シュメール人の都市の中心地が初めて出現してから数世紀の間に、都市と大規模な社会組織がナイル川だけでなく、インダス川、黄河の流域でも出現した。

- 農業が繁栄すると余剰の穀類が生産され、人口が増え続ける定住地を支えるようになり、支配者は増加する労働力を統合し、灌漑設備、道路、運河を張りめぐらせるなどの壮大な土木工学プロジェクトを建設するようになった。そしてそれがさらに食糧生産とその流通を増加させた。

- 都市内では、食糧生産から解放された一部の人々が、大工仕事や金属加工から、自然界の調査まで、その他の技能を専門化することができた。

- 備蓄された余剰の穀類は大きな軍隊を維持することにも繋がり、まもなく将軍たちが世界最初の帝国を統一することになった。

野生を手なづける

文明の誕生は、植物の栽培だけに依存していたわけではない。文明はまた野生動物を家畜化することにも依存していた。

人類が動物を最初に家畜化したのは、定住生活を始める以前のことであった。犬は1万8000年以上前の最終氷期に、ヨーロッパの狩猟採集者によってオオカミから家畜化され、人間の狩りを助け、捕食動物が近づいてくるのを警告するようになった。

しかし、現代の農場にいる動物の大部分は、もっと後の時代になってから最初期の穀類の栽培と同時期に人間によって飼育されるようになった。

- 羊とヤギは約一万年前にレヴァントで、それぞれトロス山脈とザグロス山脈の麓で家畜化された。

- ほぼ同時期に牛は近東とインドで野生のオーロックスから家畜化された。

- 豚はアジアとヨーロッパで一万年前から9000年前の間に家畜化され、鶏は南アジアで8000年前頃に家畜化された。

- アメリカ大陸では、リャマが約5000年前にアンデス地方で家畜化され、七面鳥は3000年前にメキシコで飼い馴らされた。

- サヘルで家畜化された家禽はホロホロチョウであった。

これらのいずれの場合も、家畜化は自然界で長期にわたって共存する過程を経た後の出来事であると考えられる。これらの動物の習性や利用方法に既に馴染んでいなければ、人々が繁殖や給餌、飼育に時間とエネルギーを投じることはなかったであろう。従って、

周囲に存在する動物との長年にわたる関わりの中で、人類は死骸を漁ることから狩猟へ、そして畜産へと移行していったのである。

前述の通り、野生の植物を栽培作物に変えたことによって、多くの時間と労力を投資しなければならなかったとしても、食糧生産は大幅に増大した。同時に、動物の家畜化によって、長時間を狩猟に費やすことなく肉を安定的に供給できるようになった。しかし、動物の家畜化はそれだけに留まらず、移動生活を続けていた狩猟採集者には得られなかった別の機会も提供した。狩猟の獲物となった動物から肉、血、骨、皮を取り出すことは可能であった。これらは食糧や道具、寒さや風雨除けなどに役立つ産物となるが、それは一度限りの利益であった。一方、

動物の世話をし、育てて守れば、群れから間引きながらこうした産物がより安定して確保できるようになる。そして、一度家畜化されれば、それ以外の産物や使役も継続的に得られるが、こうした利用は野生動物を対象には不可能であった。

- 家畜化は全く新しい資源をもたらすことになった。これは『二次産物革命』と呼ばれている。

- その新しい資源の一つが『乳』である。まずはヤギと羊が、次に牛が、ある文化圏では馬やラクダも人間が消費するために搾乳されるようになった。つまり、人間がこれらの動物の子供たちの代わりに乳を摂取するようになったのである。

乳は安定した栄養源となり-乳は脂肪とタンパク質に富むほかカルシウムも含む-乳から得られるヨーグルト、バター、チーズなどの産物はこれらの栄養素を長期間保存する。乳の生産を継続できた場合、例えば、雌馬(ひんば)はその生涯で、畜殺した際に得られる肉の約4倍以上のエネルギーを提供できる。ただし、ヨーロッパ、アラビア、南アジア、西アフリカを出身地とする集団だけが生の乳を適切に消化することができる。これらの人々は、乳糖を消化する腸内の酵素が、その他の哺乳類では赤ん坊の時期にしか存在しないのに対し、成人後も一生生成し続けるように進化した。これは、人類が動物を家畜化し、自分たちの目的に合わせて選択的に繁殖させると共に進化していったことを示す一例である。

獣毛も、家畜から継続的に収穫可能な資源である。野生の羊はケンプと呼ばれる硬い死毛が多く、ふわふわした下毛は短く厚みがない。何世代にもわたる品種改良によって、この下毛が増え、羊毛が採取できるようになった。羊毛は当初は引き抜かれていたが、後に刈られるようになり、織られて衣服がつくられるようになった。これは約6000年前から5000年前にかけての発展である。リャマとアルパカは南アメリカで同様の役割を果たしていた。

一方、大型動物の家畜化は、狩猟採集社会には得られなかった別の重要な資源、すなわち、

- 『輸送と牽引』のための「役畜」としての筋力

を提供した。

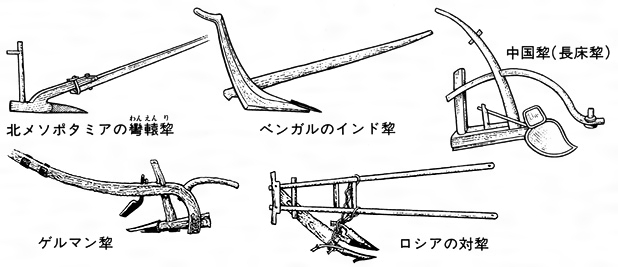

最初に荷物を運ぶために使われた動物はロバであったが、後には馬、ラバ(馬とロバの交雑種)、ラクダなど、より多くの荷物を運べる動物にその役割を取られた。牛が最初に牽引作業-犂や荷車を引く仕事-に使われたのは、角に軛(くびき)をつけることが比較的簡単だったからである。去勢された雄牛は、特に力強く、かつ穏やかであった。

家畜の牽引力を利用することにより、農業従事者は人力による小規模な農具(鍬や掘り棒など)を使った農業から、『犂(からすき)』を使った大規模な農業へ移行できた。

- 犂を引く家畜は、食糧生産を別の意味でも活性化した。かつては耕作が困難とされていた土地も農地として使えるようになったのである。

- 平坦でない地形で荷物を運ぶ駄獣や、平地で荷車を引く牽引動物は、輸送できる物資の量も種類も大幅に増やした。これにより、遠隔地との陸路交易路の整備が可能となり、経済活動が大きく活性化した。

- その上、馬が引く二輪戦車は前二千年紀にユーラシアで戦争に革命を起こした。後に、品種改良により大型で力強い馬が生まれ、騎乗が可能になると、騎馬兵は戦争の武器として最も効率的なものとなった。

家畜化された動物は、互いに組み合わせて使用することで特に有益であった。これは遊牧や牧畜を営む社会にとって特に重要であった。耕作可能な土地がほとんどない地域では、人々は家畜の大きな群れにほぼ全面的に依存する生活様式を採用し、その群れと共に牧草地から牧草地へと移動した。羊、ヤギ、牛などの動物は、食品加工マシンのようなものである。これらの家畜は、人間が摂取するには適さない草原で繁殖し、その草を栄養価のある肉や骨髄、乳などに変容させる。家畜は衣服や寝具、テントのための羊毛、フェルト、皮革も生みだす。牧畜社会にとって、これらの家畜は生存するための基盤そのものと、販売可能な財産の源となった。速い馬に乗った羊飼いや牛飼いは広大な土地で大きな群れを管理することができ、牧畜民が維持できる動物資源を大幅に増加させた。そして、移動住宅として牛が引く四輪荷車が多量の荷物を運搬することで、家族連れでも群れとともに遠くの地へ移動することが可能となった。

放牧された家畜と、馬の騎乗、重い荷物の牽引が一体となったことが、ユーラシア中部の広大な草原を遊牧民の居住環境として開放する要因となった。

- ステップの広大な地にまたがって生活するこれらの遊牧部族と、その周辺に定住する農耕社会との関係-そして時には激しい紛争-は、ユーラシアの歴史において中心的な役割を果たしていた。

動物の筋力の利用は、人間社会の潜在能力を大幅に拡大した。異なる環境を越えた長距離の交易や旅行も、馬やラバ、ラクダによって可能になった。力があるものの動きが遅い牛や水牛のような動物は、四輪の荷車や犂を引く牽引力となった。そして、5世紀に中国で『頸帯式馬具(わらび型)』が発明されると、馬もまた牽引に利用できるようになった。これは中世の北ヨーロッパの重い土地で農業の生産性を大幅に向上させる進歩であった。

- これらの動物を家畜化して、人間の筋力に取って代わらせたことこそが、人類がますます大きなエネルギー源を利用するようになった最初の段階であった。

- 畜力は約6000年にわたり、産業革命が化石燃料を導入するまで文明の主要な原動力として絶大な地位を保ち続けた。

- 産業革命が起こると、石炭を動力とする蒸気機関が列車と船を動かし始め、そして後には内燃機関が、原油から精製した液体燃料を駆動力として驚異的な速度で広大な距離を移動することを可能にした。

ここで、人類が栽培化・家畜化するようになるこれらの不可欠な動植物を生み出した、地球規模の動きに目を向けることにしょう。

図表

図306 アガシー湖の範囲

pipi city

(https://www.pipi.jp/~exa/kodai/agassiz/poster-jp.pdf)

図307 ナトゥーフ文化の広がり

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ナトゥーフ文化」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%83%95%E6%96%87%E5%8C%96)

図308 ヤンガードライヤス期の気温急低下

TERRA PROJECTS

(https://www.laterredufutur.com/accueil/les-rechauffements-climatiques-du-passe-2/bolling-allerod/)

図309 海洋深層循環の模式図

気象庁・知識・解説・気候と海洋の知識・深層循環の変動について

(https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/mar_env/knowledge/deep/deep.html)

図310 過去80万年間の二酸化炭素濃度の推移

NOAA (アメリカ海洋大気庁)

(https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide)

図311 肥沃な三日月地帯

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「肥沃な三日月地帯」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E6%B2%83%E3%81%AA%E4%B8%89%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%9C%B0%E5%B8%AF)

図312 黄河文明と長江文明

todaeiji-weblog3 建築随想

(https://blog.goo.ne.jp/1234toda3/e/0209a7132d08f6e48d7922c366c3c4cb)

図313 サヘルの位置

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「サヘル」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%98%E3%83%AB)

図314 メソポタミアに誕生した都市群

「世界の起源 人類を決定づけた地球の歴史 ORIGINS How the Earth Made Us」

ルイス・ダートネルLewis Dartnell著、東郷えりか訳、株式会社河出書房新社、

2019年11月30日初版発行、81頁「メソポタミアはザクロス山脈沿いにできた地溝にある」

図315 農耕と牧畜の起源地「肥沃な三日月地帯」

科学技術振興機構・Science Portal・広く知りたい・サイエンスクリップ

(https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20210318_g01/)

図316 世界各地のからすき

コトバンク、日本大百科全書(ニッポニカ)「犂」

(https://kotobank.jp/word/%E7%8A%82-83492)

図317 馬の首に装着された頸帯式馬具

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「頸環」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%B8%E7%92%B0)