はじめに

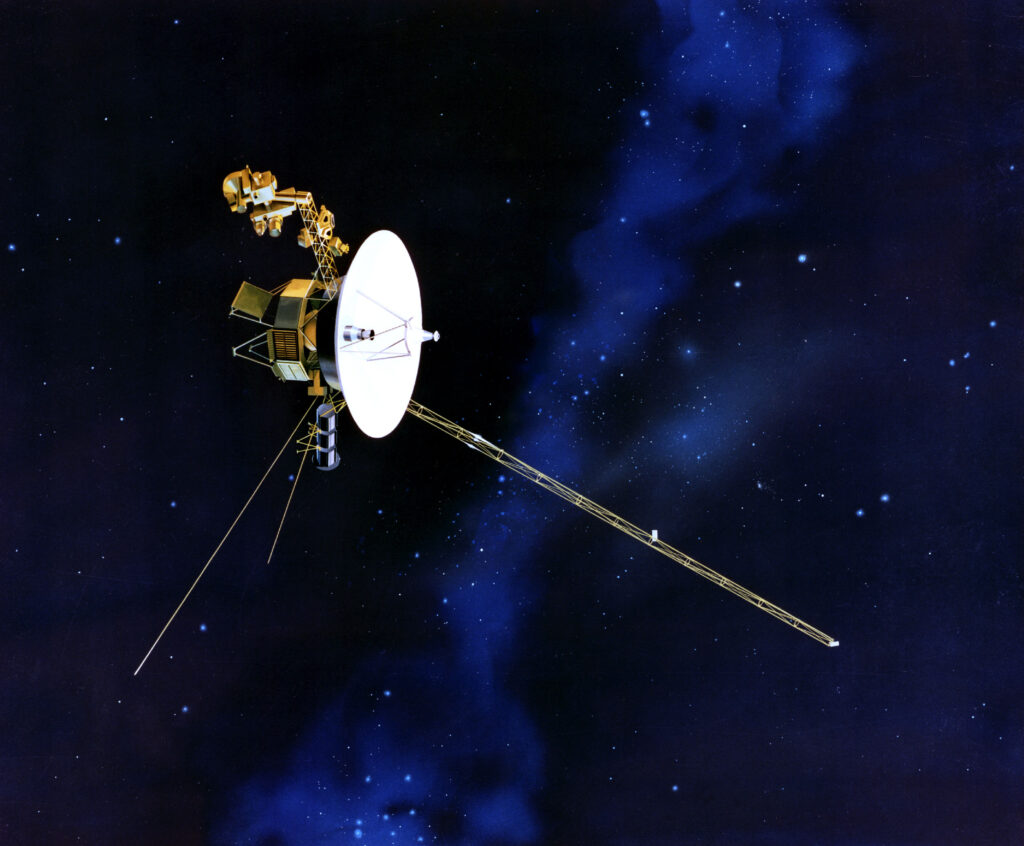

1977年に打ち上げられた『NASA(National Aeronautics and Space Administration、アメリカ航空宇宙局)』の無人宇宙探査機『ボイジャー1号』は、その打ち上げから13年後の1990年には、地球から約60億kmという驚異的な距離を飛び越え、太陽系の端に近い宇宙空間を時速6万4000kmで飛行していた(注1、図1)。そしてこの時期、ボイジャー計画に初めから関与していた天文学者カール・セーガンが、このミッションの元々の計画には含まれていなかったにも関わらず、「ボイジャー1号のカメラを地球に向け、太陽系の端という遠くの距離からの地球の写真を、最後に再度、撮影するよう」にとNASAに提案した。

(注1)ボイジャー1号は、打ち上げから46年経った現在もなお太陽系や星間空間の探査を行っている。2024年10月の時点で、地球から約249億kmという、人類が作った物体としては最も遠く離れた地点に位置し、太陽系を超えた旅を続けている。

太陽系の端から見た地球

1990年2月14日から6月6日にかけて、ボイジャー1号は60枚の写真を撮影して地球に伝送してきた。そのうちの1枚は、灰色がかった背景の中、広大な宇宙に対して0.12ピクセルの小さな点に過ぎなかった地球が、薄暗い青色の点として鮮やかに捉えられていた。その写真は撮影された地球の色から『ペイル・ブルー・ドット(Pale Blue Dot)』と名付けられ、現在まで地球から最も遠い地点で撮影された地球の写真となっている。

私たち『現生人類』は、この宇宙の無限の闇の中で微小な存在である地球に張り付いて、ある種危険でもあるが確固としたシステムの中で進化し、独自の文明を築き上げてきた。そして現在、「ロボットと人工知能の時代」に突入し、技術の進展速度は加速度的に上昇している。『汎用人工知能(Artificial General Intelligence:AGI)』、つまり私たち自身の存在を左右しかねないシステム、の実現に向けた一歩を踏み出している。

ボイジャーが飛行していたその位置から見た地球は微小な青い点に過ぎず、広大な黒い宇宙の背景に対して唯一目立つ存在であった。その薄い点は、写真を細心の注意を持って探さなければ見つけることは難しく、「ペイル・ブルー・ドット」の写真が示すところは、私たちは皆、無限に広がる闇の中で非常に小さな存在であり、運命を共有する生命体であるということであった。私たちは、無限の宇宙の深淵、その孤独な点の上に存在し、私たち自身以外に頼るものはないのである。

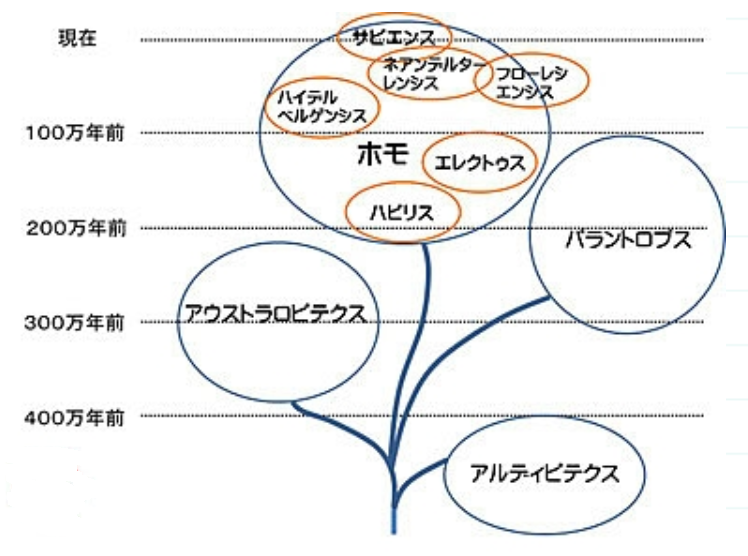

では、このように高度な文明を生み出してきた私たちの歴史はどのようにして始まったのだろうか。現生人類を含む「ホモ属」の誕生から現在に至るまでの概要を見てみると、その深淵が見えてくる。なお、「ホモ属」または「ヒト属」は、哺乳類霊長目ヒト科の一部であり、現生人類が所属する『ホモ・サピエンス』と、その起源となった種を含むものである。

私たちの文明の進化、その物語は、最初の技術である『火』の利用から始まった。

個々に孤立して存在していた人類がいつから火を利用し始めたのか、正確なところはわからない。しかし、『ホモ・サピエンス』が現れた後、10万年前にはすでに広範囲で使いこなされていたことを示す証拠が見つかっている。そのような物的証拠以外にも、古代ギリシャ神話の「プロメテウスの話」には、火が人類の生活を劇的に変えたという、伝承による「古からの記憶」が残されている。

火は人類史上初の「多機能な技術」であった。火は光源となり、また動物を近寄せず安全を提供した。火は移動可能で、寒い地域への移住も可能にした。しかし、

- 火がもたらした最も重大な影響は、食物を『加熱調理』する能力を手に入れたことであった。

食物を加熱することで、利用可能なカロリーは飛躍的に増加した。例えば、肉を火で加熱すると、肉を噛み切るのが簡単になるだけでなく、肉のたんぱく質が分解されて消化しやすくなる。さらに、火を使うことで難消化性のセルロースやでんぷんを分解することが可能となり、それまで食べられなかった様々な植物を食料として利用できるようになった。つまり、

- 火は私たちが体内で行う消化プロセスの一部を外部に移すこと、『アウトソーシング』を可能にした

のである。生の食材を摂取しても、大部分は未消化のまま体内を通過してしまうため、生の食材だけで生きることは極めて困難である。

では、このようにして手に入れた大量のカロリーは、私たちの祖先は何に使ったのだろうか。

それは、『脳の発達』への適用である。

私たちはこれらのエネルギーを用いて、他のどの生物でも匹敵しえない複雑な脳を形成した。人類は短期間で、ゴリラやチンパンジーの持つ脳の約3倍のニューロンを獲得したのである。

その驚くべき複雑性を持つ脳は、例えば、スーパーコンピュータ「富岳」に喩えられる。富岳が全力で計算する際に消費する電力は、1時間あたり30メガワット時であり、これは日本の4人家族が1ヵ月に使用する電力量の約75ヵ月分に相当する。同様に、私たちは豊かにも総消費カロリーの20%をこの高度に発展した脳を維持するためだけに用いている。この消費エネルギーの半分さえ知性の維持に投じる生物は少なく、生存という観点からは、これは大胆な賭けであった。

しかしその進化は幸運にもめでたく報われ、

私たちは新たな技術である『言語』を生み出した。この言語の獲得は、人間性の大いなる飛躍であり、「言語が人類を人間たらしめた」と言える。言語の獲得により、私たちは『都市』を建設し、『農作物』を栽培し、『文字』を創出し、そして、『文明』を築き上げたのである。

人類の先史時代の進展を見ると、「火」こそが人類と「技術」の長い物語の起点であったことがわかる。

人類が獲得したこの『技術』とは、知識を物質やプロセス、技術に応用することを意味し、主に人間の能力を強化するために生み出された。技術のおかげで、私たちはかつては不可能だったことが可能になり、既にできることはより効率的に、より容易にできるようになった。すなわち、

技術を獲得したことにより、人類の進化にポジティブ・フィードバックがかかったのである。その加速度的な成長により、『汎用人工知能(AGI)』にまで達するような「文明の高み」に上り詰めてきたということになる。

しかしながら、この「高み」とは、人間の頭脳に匹敵し、場合によってはそれを超越する知性を持つシステムを作り出す能力を意味し、一種の神性への突入とも言える。このため、AGIの姿がぼんやりと見え始めた段階で、スティーブン・ホーキング、イーロン・マスク、ビル・ゲイツなど、ある意味、人類の知性を代表する人々が人工知能の脅威を警告し、近い将来、人類の生存を脅かす可能性を指摘している。

一方、この高みから見れば、私たちは宇宙の起源から地球の誕生、生命の起源、進化、そして現代の私たち人類までの壮大な旅路を、科学というツールを用いて明らかにし、理解することができるようになった。

本物語りは、これからの人類世界を担って行くべき、あなた方若き少年少女の皆さんが、「現宇宙世界の成り立ちから地球の誕生、生命の誕生、進化、そして私たち人類の現在までの滔々とした道のり」、科学者たちを中心に苦闘の末に明らかにしてきたことを、理解、再認識し、これからの自分たちの進むべき道を考える際の因って立つ礎として活用されんことを期待しつつまとめたものである。

なお、この物語りの各部分は、参考文献欄に掲げた原著(翻訳版)から大いに借りており、オリジナル性はそれらの著書に存在している。私が少しでもオリジナリティを有しているとすれば、それはそれぞれの原著が述べるテーマを時間軸に沿って繋げ、一つの「物語り」として編み上げた点にあるかもしれない。したがって、各部分の記述に原著が意図した内容から逸脱した部分があるとすれば、それは私の能力不足によるものであると明記しておきたい。

では、「宇宙の誕生」から物語りを始めよう。

第一部 宇宙の誕生とその構成

第一章 宇宙の誕生

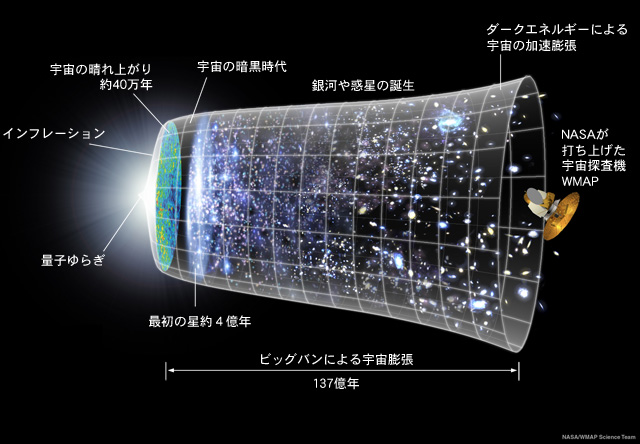

私たちの宇宙の誕生は約138億年前とされている。その宇宙の歴史を解き明かしたのが『WMAP(ウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機: Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)』(注2)である。図4にその歴史の概要を示す。

(注2)WMAPは、アメリカ航空宇宙局 (NASA) が2001年6月30日に打ち上げた宇宙探査機であり、その任務はビッグバンの残照である『宇宙マイクロ波背景放射 (Cosmic Microwave Background:CMB)』の温度を全天にわたって調査することである。

私たちの宇宙の起源となったのは、『ビッグバン』と呼ばれる壮大な爆発である。

しかし、ビッグバンを引き起こした具体的な瞬間やその前に何が存在していたかについては、現在の科学では明確には分っていない。

だが、我々にとって幸運なことに、「ビッグバンの痕跡」は今も残っている。さまざまな手がかりや断片が存続しており、それらを調査することでビッグバンの詳細を探求できるのである。過去50年間の科学技術、数学、物理学の進歩により、ビッグバンが何を引き起こしたのかを科学的に理解するための基盤が築かれてきた。ビッグバンに関連する理論は、断片から予測される事象によって検証可能である。しかし、それが可能となったとしても、ビッグバンやその前の事象について全てが理解できたわけではない。そこで、ビッグバンについて現在理解できていないことを明らかにしたいが、その前に、「現在理解できていること」についての話から始めようと思う。

ビッグバン説が提唱されたのは20世紀初頭である。

その頃、地球から観測できる全ての銀河が遠ざかっていることから、宇宙が膨張していることが明らかとなった。

宇宙論学者たちは、この観測結果を説明するために「一般相対性理論」の方程式を利用し、空間、時間、重力の概念を再解釈した。これにより、宇宙の膨張を簡潔に説明することが可能となったが、同時に新たな疑問も生じた。時間を逆行させて宇宙の膨張を遡ると、驚くべき結果に行き着く。それは、

宇宙全体が極めて密度の高い「特異点」に集約されていたという結論である。この微細な「種」から現在の壮大な宇宙が発展した。我々が『ビッグバン』と呼ぶ宇宙の起源の理論である。

多くの人がビッグバンと聞くと、爆弾の爆発のようなイメージを持つことが一般的である。宇宙のすべての物質が極めて小さな体積に圧縮されており、それが四方八方に広がって現在の宇宙が形成されたと考えるのが自然である。

しかし、すべての存在がかつては無限に小さな一点に収束していたという考えは、我々の想像力をはるかに超えている。実際、ビッグバンの際に生じた現象は、爆弾の爆発のような単純なイメージでは捉えられない。実際には、もっとずっと複雑で、いまのところ答えの出せない『三つの大きな宇宙の謎』に包まれている。それらを列挙すると、

- 謎その1:量子重力

- 謎その2:宇宙が大きすぎる

- 謎その3:宇宙がなめらかすぎる

という三つの謎である。

宇宙の本質に少しでも近づくために、この三つの謎を順に考えてみよう。

大きな宇宙の謎その1:量子重力

まず、宇宙の誕生の瞬間について考えると、この宇宙がかつて無限に小さな一点であったとすると、現在存在している宇宙の全てがその一点に存在していたことになる。つまり、その全てが一つの場所を占めていて、体積はゼロに等しかったということである。一般相対性理論からこの結論に至ることが可能ではあるが、それが本当に理論的に適切なのか疑問が残る。

なぜなら、20世紀初頭に一般相対性理論が発展して以降、この宇宙が微小なスケールで見ると驚くほど奇妙な場所であることが明らかになったからである。直感に反する確率の法則に従う『量子力学』が、この宇宙を支配していることが明らかとなったのである。高密度の状態で量子力学的な効果が顕著になると、一般相対性理論から導き出される予測が成立しなくなるという。宇宙の誕生の瞬間において、極めて小さい空間に物質が集約されていたとすれば、それはまさにこの状況であった。理論を頼りに筋道を立てても、最終的には全てを解明することはできないのである。

- 一般相対性理論とビッグバン説も原初の宇宙に対しては成り立たない。『相対論的量子論』がまだないので、生まれた直後の宇宙で何が起こったかを計算したり予測したりするにはどうしたらいいか、本当のところはわからないのである。だから、特異点からビッグバンが始まったというイメージは正確ではないかもしれない。宇宙誕生直後は『量子重力』の効果が幅を利かせていたと考えられるけれど、それをどうやって表したらいいのかは、まったくわかっていないのである。

これが一つ目の謎である。

大きな宇宙の謎その2:宇宙が大きすぎる

ビッグバンというと、無限に小さい点が爆発したイメージが一般的であるが、それには問題がある。宇宙が無限に小さい点から大きくなったにしても、量子の小さいしみから大きくなったにしても、実際の宇宙の様子とはぜんぜん合わないことがある。宇宙がどのように大きくなったにせよ、現実の宇宙の規模と一致しないという問題である。

「宇宙が大きすぎる」のである。

このことを説明するために、まず、我々が宇宙をどれだけ遠くまで見ることができるのかを考えてみよう。遠くの星を視野に入れて、その星から私たちの視野に届く光を捉える望遠鏡があったとする。その望遠鏡がどれだけ遠くを見ることができるかは、宇宙の年齢による。何かを見るという行為は、見ている対象から出発した光子が私たちの目(または望遠鏡)まで到達するということだからである。光子の速度には限界があり、光の速さを超えることはできない。したがって、遠くの物体を見る場合、光子が出発した瞬間から私たちがそれを捕捉するまでには時間がかかる。このため、どれだけ遠くまで見ることができるかは、宇宙が生まれてからどれだけの時間が経過したかによって決まるのである。

例えば、この宇宙が5分前に生まれたと仮定すると、最大で見える距離は(5分)×(光の速さ)で約9000万キロとなる。これは火星までの距離程度である。この範囲を『観測可能な宇宙』と呼ぶ。私たちが中心となって、光が宇宙誕生から現在まで到達可能だった範囲を半径とする球体の中に、私たちが観測できる全ての物体が含まれている。この球体の表面から宇宙誕生時に出発した光子は、今ちょうど私たちのところに到着しようとしている。私たちの視界の範囲は、このようにして決まるのである。

この球体の外側に存在する恒星や惑星、その他の物体からの光は、まだ私たちのところに到達していない。したがって、どんなに強力な望遠鏡を使用しても、それらを観測することは不可能である。たとえそれが超明るい超新星であっても、球体の外側に存在するならば、私たちには見えないのである。

時間が経つにつれて、この球体は外側へと拡大し、私たちには宇宙のより広範囲が見えるようになる。さらに遠くの天体からの光が届くようになるため、年々視界は広がっていく。遠くの天体の状態を知る情報は光の速さで到達し、私たちの視界の限界も光の速さで広がっていく。

しかしながら、その一方で宇宙の全ての物体は私たちから遠ざかり続けており、視界の限界と望遠鏡の対象天体との間で、いわば追いかけっこが繰り広げられているのである。この追いかけっこがどれほどの接戦であるか、視界の限界が光の速さで広がりつつある一方で、宇宙の中身が相対性理論により光より速く動くことができないという事実を考えると、なおさら興味深い問題である。

もし宇宙のあらゆるものが、微小であるが一定の大きさを有する量子的な点から始まり、ビッグバン以来、単純に空間内を移動していると仮定するならば、宇宙の星やその他の存在よりも私たちの「視界の限界(地平線)」の方が速度を増して拡大し、遠くの視界が次第に明らかになる。そして、短時間で、私たちの視界の限界は宇宙全体を超えて広がり、地平線が宇宙自体よりも広大になることとなる。そうなった場合、何が視えるだろうか。地平線が宇宙全体を越えると、「ここより先には星が存在しない」という点の向こう側が視界に入るであろう。つまり、空虚な場所、あるいは「星々が途切れる場所」が視認可能となるはずである。しかしながら、

- どの方向を見ても、そのような星々が途切れる場所は存在しない。宇宙が誕生してから約140億年が経過したにも関わらず、この宇宙は私たちの視界の限界よりも遥かに広大である。全ての宇宙の存在が小さな塊から開始し、静止した空間内でただ拡大し続けているという観念は、何か根本的に不完全である。

大きな宇宙の謎その3:宇宙がなめらかすぎる

ビッグバンにより宇宙の全てが微小な点から拡大し始めたという考え方には、さらに別の問題がある。それは「宇宙が滑らか過ぎる」という問題である。

宇宙は一見乱雑に見えるかもしれないが、実際には全体的に均一で滑らかである。その滑らかさは、『宇宙マイクロ波背景放射(Cosmic Microwave Background:CMB)』(注3)を観測することで確認できる。

(注3)天球上の全方向からほぼ等方的に観測されるマイクロ波のこと。そのスペクトルは2.725Kの黒体放射に極めてよく一致している。宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の発見エピソードは、天文学の歴史において特筆すべきものである。1964年、ベル研究所のアルノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンの2人の物理学者が、電波天文学の観測に用いる新しい高感度のホーンアンテナを検証していた。このアンテナが微弱ながら連続的なノイズを記録していることに2人は気づいた。鳩の糞から発生する放射線を含めて、この電波雑音の可能性のある全ての源を徹底的に調査した結果、ペンジアスとウィルソンは次の結論に至った。この信号は自然界から発生し、全天のあらゆる方向から届いているということである。その一方で、同時期に宇宙学者たちはこのような信号を探していた。信号の正体は、ビッグバンの「残照」と予測されていた。ビッグバンから百億年以上の時間が経過した現在でも、この高温状態の名残は星や銀河を超え、観測可能な最も遠い宇宙の果てから届いているとされていた。ペンジアスとウィルソンによる発見の噂は、すぐにプリンストン大学の物理学者ロバート・ディッケの耳に入った。ディッケにとって、これは長らく探していた宇宙放射だと直感的に理解できたのである。

宇宙マイクロ波背景放射は、天球上の全方向からほぼ等方的に観測されるマイクロ波であり、その温度を測定できる。ある方向から地球に到達する宇宙マイクロ波背景放射の光子の温度を測定し、反対側から到達する光子の温度と比較すると、驚くべきことに、どの方向を向いても温度は同じ約2.725K[-270.42℃]である。そのスペクトルはどちらの方向から到達するにせよ2.725Kの黒体放射に非常によく一致している。すなわち、宇宙全体が同じ温度であるという推測が適用される。

この事実が単純なビッグバン説に問題を投げかける理由を理解するには、まず宇宙マイクロ波背景放射の光子が何であるかを理解しなければならない。その光子は実際には宇宙の最初の「写真」を届けているのである。新たに生まれた宇宙は、現在よりもはるかに高温で密度が高かった。極めて高温な状態では原子を形成することができず、すべての物質はイオン化し、プラズマの形で存在していた。エネルギーが高すぎる状態で飛び回る電子は、プラスの電荷を持つ原子核と結びつき、原子を形成することができなかった。しかし、宇宙が冷却されるにつれて、状況は急速に変化した。温度が下がり、電荷を帯びたプラズマが中性のガスに変わり、電子が陽子の周りを回るようになって原子が形成された。その結果、光が自由に飛び回ることが可能となり、それまで光が自由に飛び回れず不透明であった宇宙は「透明」になったのである。

以前のプラズマ状態では、光子は僅かに進むだけで自由に動き回る電子やイオンと衝突していた。しかし、電子と陽子(そして中性子)が中性の原子を形成すると、光子は原子と滅多に相互作用しないため、光子はより自由に飛び回れるようになった。光子にとっては、かすんでいた宇宙が突如として明瞭で透明になったかのようであった。その後も宇宙は次第に冷え続け、その光子の大半は現在も飛び続けている。

測定可能な宇宙マイクロ波背景放射は、その光子である。興味深いことに、その光子の温度はどこでも同一であるようだ。どの方向を見ても同一のエネルギーの光子が観測される。これは宇宙マイクロ波背景放射が極めて均一であることを示している。

長時間をかけて均一化し、熱い箇所を平準化すると、このような結果が得られると推察される。しかしながら、

- 宇宙マイクロ波背景放射の光子は非常に古い。ビッグバン直後、約140億年前に生成された光子である。夜空の一方向を見ると、約140億年前に遥か彼方で生成された光子が視認できる。反対方向を見ると、同じく遥か彼方で生成された光子が視認できる。それぞれ宇宙の反対端から来たものなのに、なぜエネルギーが同一なのか。光子同士が混ざり合いエネルギーを交換し、均一化する機会が実際にあったのだろうか。光の速度より速く情報を交換しなければならないはずであるが、それは奇妙である。

以上が現在得られている観測結果と、それに付随する「三つの大きな宇宙の謎」である。

現在得られているこれらの観測結果とつじつまが合う説明は、1981年に東京大学佐藤勝彦、次いで米国マサチューセッツ工科大学アラン・グース(注4)によって提唱された。

(注4)K. Sato, “First-order phase transition of a vacuum and the expansion of the Universe”, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 195, 467, (1981)

A. H. Guth, “The Inflationary Universe: A Possible Solution to the Horizon and Flatness Problems”, Phys. Rev. D 23, 347 (1981)

端的に述べると、

- 宇宙誕生直後の約0.00000000000000000000000000000001秒(小数点以下に31個のゼロ)の間に「時空そのもの」が、光の速さを超える速度で約10,000,000,000,000,000,000,000,000倍(10億京倍)に膨張した。 ただし、光より速いと言っても、新たな空間が出現し、光の速さよりも大きな速度で距離が伸びたというだけで、空間内の物体が光よりも速く動いたわけではない。この理論は『インフレーション理論』と呼ばれている。

ほぼ瞬間的に起こったこの驚くべき膨張、すなわち『インフレーション』により、現在存在する「三つの大きな宇宙の謎」[謎その1:量子重力、謎その2:宇宙が大きすぎる、謎その3:宇宙が均一すぎる]のうち、2と3の二つの謎が解決する。驚くべきことに、この膨張は現在も続いている。『ダークエネルギー』が今も新たな空間を生成し続けているのである。

最近では、インフレーション理論が抽象的な数学的理論から脱却し、まだ完全には証明されてはいないが、観測結果により実証されつつある。インフレーションにより生じた『重力波』が観測できれば、より直接的な証拠となるだろう。以下はその詳細である。

インフレーション理論

ビッグバンの直後に宇宙が微小な塊から始まり、全体が空間内で単純に広がっただけにすぎないとすると、我々が認識する宇宙があまりに「大きすぎ」、「滑らかすぎる」という本質的な問題を説明できない。しかし、この問題への説得力のあるが信じがたい解法が提唱された。それが『インフレーション理論』である。

先にも言ったとおり、もし、

宇宙誕生直後の僅かな時間、おおよそ10-32秒(小数点以下“0”が31個)の間に『時空そのもの』が、光の速さを遥かに上回るスピードで約1025倍(10億京倍)に膨らんだ

としたら、どうであろうか。ただし、「光より速く」とは、新たに生まれた空間が光速を上回る速度で拡大したという意味であり、物体が空間内で光より速く移動したというわけではない。相対性理論により、宇宙内の物体は空間内で光より速く移動することはできない。

まずは、「宇宙が大きすぎるという謎その2」がどう解決されるだろうか。

観測可能な宇宙の範囲は光速で広がっていて、それに対し実際の宇宙全体は光速よりも遅く広がっているにも関わらず、観測可能な宇宙がなおも小さいことが問題とされていた。しかし、インフレーション理論によれば、極短期間、宇宙は光速を超えて膨張したのだという。

宇宙内の物体は常に速度制限を順守している。すなわち、物体が空間内で光より速く動くことはない。しかし、インフレーション理論では、宇宙の誕生の瞬間には『時空そのもの』が膨張し、光が追いつくことのないスピードで新しい空間が増加して行ったとする。その結果、

微小な塊から始まった宇宙は、このインフレーションの影響で、現在では観測可能な宇宙よりもはるかに大きな規模となっている。インフレーションが進行していた間、宇宙はその地平線を遙か後方に残し、膨張し続けた。その結果、遠くに追いやられた物体から放出された光は、まだ我々のところに到達していないのである。空間の膨張は驚くべき速度だった。10-32秒という短い時間内に、この宇宙は1025倍以上に大きくなったのである。インフレーションが終わった後も、宇宙は引き続き膨張を続けている。最初は比較的緩やかな速度だったが、近年はダークエネルギーの影響で膨張速度が増加している。一方で、観測可能な宇宙の範囲は光速で拡大し続けており、全宇宙に追いつく可能性がわずかに残されている。しかし、観測可能な範囲を超えた宇宙の広がりの全体像は、我々にはまだ分からない。

次に、「宇宙がなめらかすぎるという問題」は、どのようにインフレーションによって解決されるのだろうか。

光子の温度が均一であることを説明するためには、大昔の光子(宇宙の各反対端から来た光子)が混ざり合い、同じ温度になるメカニズムを探さなければならない。そのためには、これらの光子が遠い過去には現在の宇宙膨張速度から予想されるよりもずっと近い位置にあったと考える必要がある。

インフレーション理論によれば、時空が急速に膨張する以前に、これらの光子は実際に近い位置に存在していた。インフレーション前の宇宙は非常に小さかったため、全ての光子が相互作用し、温度均衡を達成するには十分な時間があったのである。しかし、インフレーションが始まると、これらの光子はお互いに引き離された。これらがあまりにも遠くに引き離されたため、我々には「同じ温度になるはずがない」と感じられるのだが、実際にはインフレーション以前にはそれらは非常に近い位置にあったと考えるのが妥当である。

このように、一瞬にして起こった巨大な膨張、すなわち『インフレーション』によって、これらの疑問点は解決することができるのである。

だがしかし、約140億年前に起こった出来事をどのように確認できるのかという疑問は依然として残る。

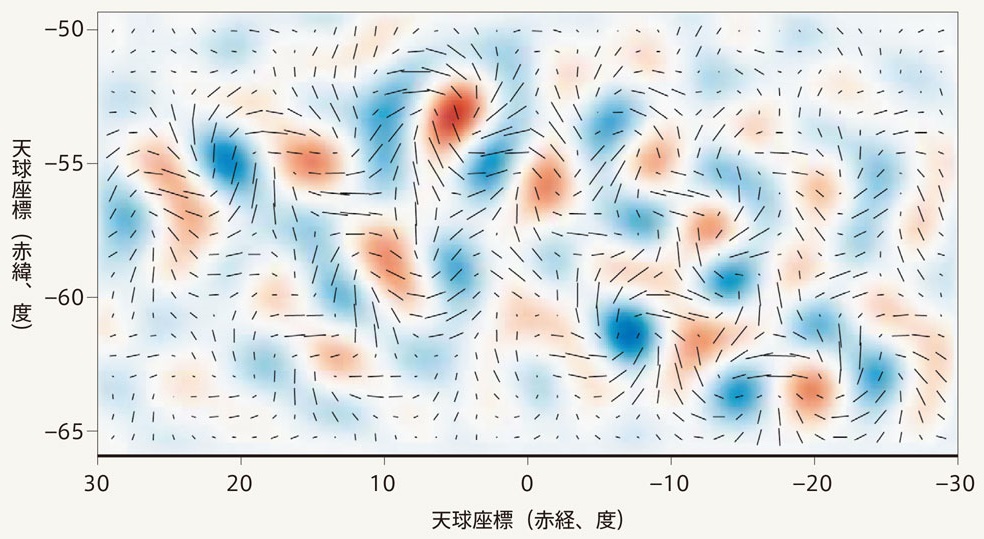

実は、インフレーション理論によれば、宇宙マイクロ波背景放射の微小な揺らぎ『さざ波』には明確な証拠が残っているとされている。それは現在でも観測可能であり、実際にいくつかの証拠が見つかっている。図5(注5)に一例を示す。

(注5)ハーバード・スミソニアン宇宙物理学センターの研究者らは、米国を中心とした国際共同研究グループとして、宇宙が生まれて間もない時代から地球に届く「宇宙マイクロ波背景放射」を南極点近くに設置した電波望遠鏡で観測し、宇宙マイクロ波背景放射中に重力波が残した痕跡を初めて検出した。宇宙は約138億年前に極微の大きさで生まれ、直後にインフレーションが起こり、それに続いてビッグバン(火の玉宇宙)となり、インフレーションに伴って重力波が生じたと考えられているが、今回観測されたのは、宇宙誕生から約38万年後に残された「さざ波」として広がり続ける重力波の痕跡である。この痕跡こそが、インフレーションの発生を裏付ける確固たる証拠となる。

もちろん、同様の「さざ波」を生み出す可能性を持つ他の理論も存在するため、この証拠だけでインフレーション理論が完全に正しいと断言することはできないが、その説得力は高まっている。

実際、宇宙が約140億年前に生まれたという事実も、逆にこの「さざ波」によって明らかになったものである。この「さざ波」から、宇宙に存在する物質、ダークマター、およびダークエネルギーの割合を計算し、それらを組み合わせることで宇宙の膨張速度を知ることができる。そして、そこから宇宙の年齢を推定することができるのである。

途方もなく、一見信じられないような一瞬の時空の膨張を考え出さなければならなかったが、観測によると、実際にそれ、『インフレーション』が起こったらしいのである。

しかし、まだ1つ問題が残っている。「何がインフレーションを引き起こしたのか」は明らかにされていない。

第二章 宇宙の構成

小さな宇宙の時空が突如として膨張した原因としては、どの要素が考えられるのかわからない。インフレーションの謎はまだ深遠であり、何を問題とすべきかがようやく明らかになりはじめたところである。宇宙の誕生直後については、おぼろげながらその姿が徐々に明らかになりつつある。では、そのようにして誕生した宇宙は何から構成されているのであろうか。

1.宇宙は何でできているのか

私たちが日常生活で触れる物質は、『周期表』に示されている元素の『原子』から成り立っている。1個1個の原子は、『原子核』のまわりに『電子』の雲が取り囲んでおり、原子核の中には『陽子』と『中性子』が存在している。陽子と中性子はさらに、『アップクォーク』と『ダウンクォーク』から構成されている。

したがって、アップクォークとダウンクォーク、そして電子さえあれば、周期表上のどの元素でも生成することが可能である。かつては無数と思われた宇宙の構成要素は、百何種類かの元素が並んだ周期表に切り詰められて、さらにたった3種類の粒子にまで減ったのである。私たちが見て、触って、においを嗅いで、要は五感で感じることができるどんなものでも、この3種類の粒子から構成されていることを示している。

この認識は、何百万もの人々が結集した知識と努力の産物である。

しかし、この解説は大きな二つの側面を見過ごしている。まず、

物質を形成する3種類の粒子だけでなく、他にも複数の粒子が存在する。20世紀に入ってからは、これら3種類の粒子に加えて、さらに9種類の物質粒子と5種類の力を伝える粒子が発見された。

中には、すごく不思議な粒子がある。たとえば、厚さ何兆キロもの鉛の塊を1回も衝突することなく通過する『ニュートリノ』のような特異な粒子も含まれている。そのほかに、物質を造っている3種類の粒子に似ているけれど、もっとずっと重い粒子もある。

- これらの粒子の存在意義や、他にどのような粒子が存在するのかは、現時点ではまだ完全には解明されていない。

もう一つの重要な事項は、恒星や惑星、彗星、そして私たちの身の回りのあらゆるものを形成する3種類の粒子が、宇宙全体の構成のごく一部分に過ぎないという事実である。

- 私たちが日常的に触れる物質、つまり我々が知識を持っている物質は、実際には宇宙全体の中で相対的に稀な存在である。宇宙の全質量・エネルギーの中で、これらの物質はたった約5%を占めるに過ぎない。では、宇宙を形成している残りの95%は何なのだろうか。これは、現在も十分に解明されていない。

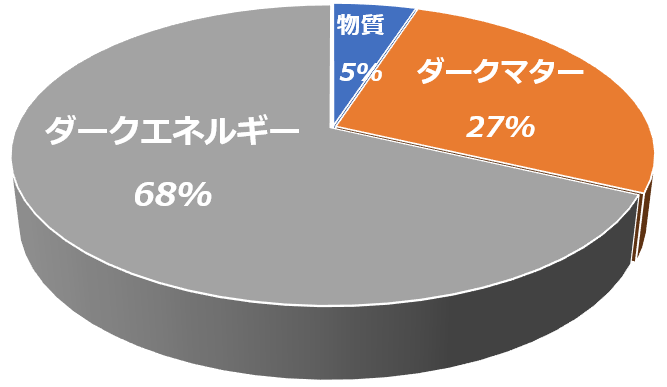

宇宙の成分を円グラフで示すと、次のような不思議な構成となる。

恒星や惑星、そしてその表面に存在するすべての物体など、私たちが知っている物質は全体の約5%を占めるに過ぎない。27%は未知の何かである『ダークマター』、残りの68%はほとんどその性質が理解されていない『ダークエネルギー』である。このダークエネルギーこそが、宇宙の膨張を駆動していると考えられている。

さらに厄介なことに、私たちが知っている5%の物質についても、まだ解明されていないことが多い。物質を構成する3種類の粒子に加えて、さらに多くの粒子が存在するという現象について、その全てが解明されているわけではない。

これが現在のところ、「宇宙は何でできているのか」という問いに対する精一杯の回答である。宇宙に関する知識が急速に進化する時代に突入し、その答えを見つけるためには、強力な粒子加速器、重力波検出器、望遠鏡などの最新の科学技術が動員され動き出しているところである。

2.ダークマターとは何か

では、「ダークマター」とは何なのかという疑問について考察してみる。

現代物理学の視点から見ると、

宇宙に存在する物質とエネルギーの約27パーセントが『ダークマター』という名前がついた物質で構成されているという認識である。これは、宇宙に存在する物質の大半が、何世紀にもわたる観察と研究を通じて私たちが認識してきた物質とは異なる種類のものであることを示している。この不可解な物質は、私たちが日常的に目にする物質の5倍もの量が存在する。従って、我々が知覚する物質は、宇宙の規模で見ると、実はかなり稀な存在であるということになる。

ダークマターは私たちが存在する世界の至るところにあり、私たちは実際にその中で生活している。ダークマターの存在について初めて語られたのは1920年代のことであった。そして1960年代に入ると、銀河の回転の観測と、その質量についての調査から、ダークマターの存在が真剣に受け止められるようになった。それに至った経緯は以下の通りである。

天文学者たちはまず、星の数を基に銀河の質量を推定しようと試みた。しかし、その値を用いて銀河の回転速度を計算すると、結果は一致しなかった。事実として観測された回転速度は、星の数から推定された速度よりも高かったのである。つまり、メリーゴーラウンドの上に置いたピンポン球のように、観測された回転速度に基づくと、星は銀河の端から跳び出していかなければおかしい、という結論に達した。この予想外に高い回転速度を説明するためには、計算に用いる銀河の質量を大幅に増加させ、全ての星を保持する必要があった。しかし、その質量を探しても見つからなかった。

この矛盾を解決するために、重くて目に見えない「ダークな」何かが銀河の中に大量に存在するという仮説が提唱された。この奇妙な謎は何十年もの間解明されてこなかったが、しかし、年月が経つにつれて、この見えなくて重い謎の存在は、だんだん『ダークマター』と呼ばれて受け入れられるようになっていった。

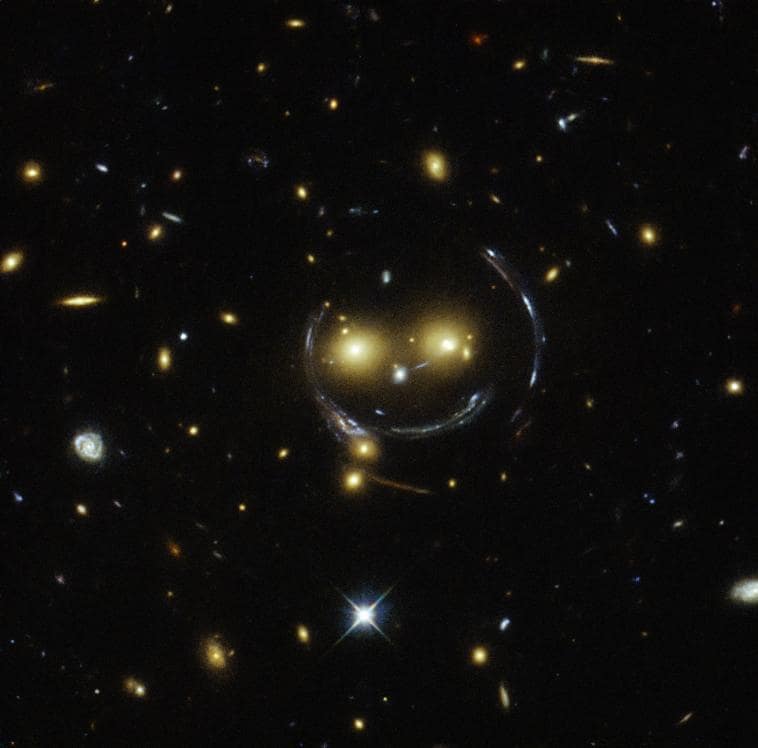

ダークマターが確実に存在すると認識されたもう一つの重要な手掛かりが存在する。それは、「光が曲がる現象」、つまり『重力レンズ』という現象である。この現象は、地球と銀河の間に重い物体が存在すると、その物体の周囲の空間が歪むために光の粒子が地球の方向へとカーブし、現れるものである。この、重力によって光が曲がる現象は、アルベルト・アインシュタインによって予言され、その後に確認されたものである。

もし地球とその銀河の間に、何か重くて見えないものが存在していたら、一つの銀河が二つに見えるのも理解できる。その重くて見えない塊が大きなレンズのように働いて銀河からの光が曲げられる結果、光は二つの方向から来ているように見えるのである。実際に、地球にいる私たちが望遠鏡を覗くと、夜空の2つの方向に同じ銀河が見えることがある。この現象が夜空のあちこちで確認されたことから、この重くて見えない物質が全ての場所に存在すると考えられるようになった。

最終的に最も説得力のある証拠が見つかったのは、大規模な「銀河衝突」の観測であった。何百万年も前に、二つの銀河団が衝突するという大きな事象が起こった。二つの銀河団が衝突すると、ガスと塵が衝突して壮絶な事象が発生した。大爆発が起きて塵の巨大な雲がバラバラになるなどのスペクタクルが展開され、そこで天文学者たちは重要な発見をした。衝突の現場近くに、二つのダークマターの巨大な塊を発見したのである(注6)。もちろん、ダークマターは視認できないが、その向こうにある銀河からの光の歪みを測ることで間接的に発見できる。二つのダークマターの塊は、まるで何事もなかったかのように衝突の現場をすり抜けるように観測された。

(注6)青色部:重力レンズを用いた分布の場所を再構成して可視化した「透過して飛び去るダークマター」、赤色部:衝突してX線を出す通常の物質(X線観測)

この現象は次のように解釈される。

最初に、通常の物質(主にガスと塵、そして少しの星)とダークマターの両方から成る二つの銀河団が存在していた。その二つの銀河団が衝突すると、ガスと塵の大部分は通常の物質として衝突した。しかし、ダークマター同士は検出可能な事象は何も発生しなかった。ダークマターの塊はそのまま進み続け、互いにすり抜けた。まるで相手が見えていないかのように。そして星も、非常にまばらに分散しているため、ほぼそのまますり抜けた。銀河よりも大きな物質の塊が、互いにそのまますり抜けた。その結果、この衝突では、銀河からのガスと塵が剥がれただけで終わったのである。

ダークマターはどこかに隠れているわけではない。大きな塊を形成し、宇宙を漂い、銀河を追いかけている。だからこそ、現在この瞬間に我々がダークマターに包囲されている可能性が高く、また、あなたの体を通過しているはずである。

しかし、あらゆる所に存在すると推定されているにもかかわらず、なぜダークマターを見ることや触れることができず、調査が困難なのだろうか。その理由は、ダークマターが私たちとほとんど作用しないからである。見えない(「ダーク」の意味)でありながら、質量は存在する(「マター(物質)」の意味)ことは確認されている。

どうしてそんなことがありえるのかを説明する前に、まずはふつうの物質がどうやって作用し合うのかを考えてみよう。

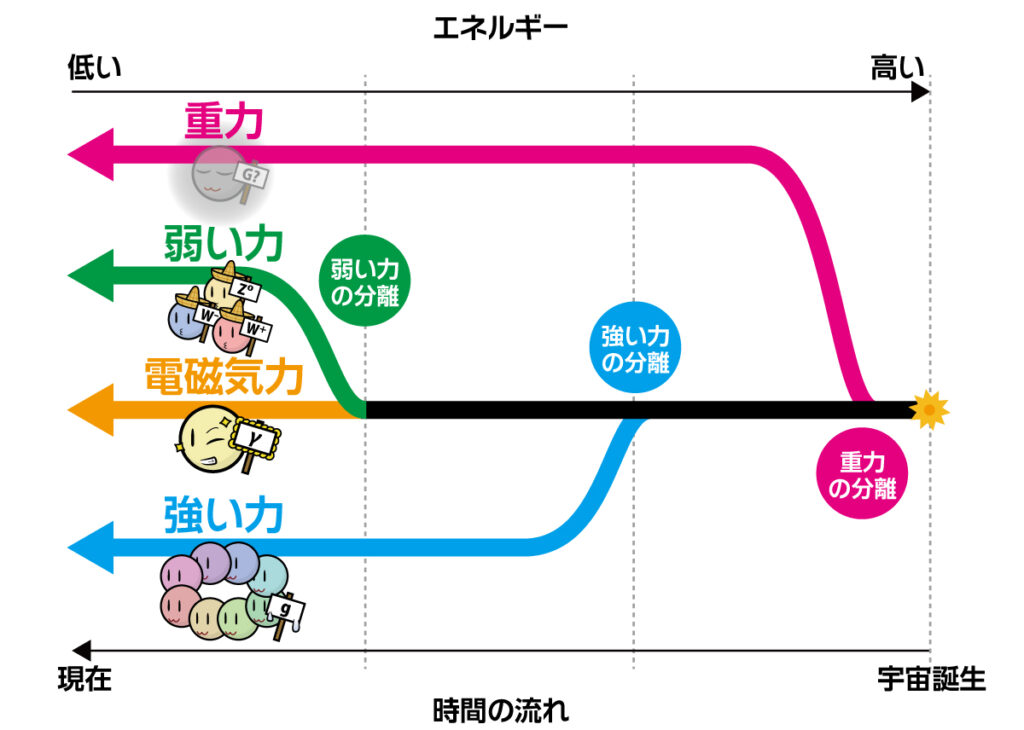

物質間の作用は主に次の4つの力で起こる。

- 『重力』:質量を持つ2つの物体が相互に引き寄せる力

- 『電磁気力』:電荷を持っている2個の粒子の間に働く力。電荷のプラスマイナスが違うか同じかによって、引力になったり反発力になったりする。光、そしてもちろん電気と磁気も、電磁気力の働きである

- 『弱い核力』:電磁気力と多くの類似点を持つが、はるかに弱い。例えば、ニュートリノはこの力を通じて他の粒子と弱く作用する。超高エネルギーの状態では、弱い核力は電磁気力と同等の強さとなり、『電弱力』という1つの力となる

- 『強い核力』:原子核内で陽子や中性子を結びつける力

この4種類の力が存在する理由はまだ確定的にはわかっていない。これらは観察結果に基づいてリストアップされたものだが、現状では、素粒子物理学の全ての実験結果をこれら4種類の力で説明することができる。

では、ダークマターがなぜ「ダーク」なのか。

先述の通り、ダークマターにも質量があるため、重力を感じる。しかし、ダークマターが示す作用はそこまでである。電磁気力を感じることはないと推測されている。それゆえに光を反射したり放出したりすることはなく、直接観察することが難しい。また、弱い核力や強い核力も感じないと思われる。従って、新たな相互作用が見つかるまでは、ダークマターが通常のメカニズムにより私たちの身体や望遠鏡、検出器と作用することはないと言え、それ故に調査が困難である。

私たちが知っている4種類の基本的な相互作用のうち、ダークマターに影響を及ぼすと断言できるのは「重力」のみである。ダークマターの「マター(物質)」という語はここから来ている。ダークマターは確かに実体を持ち、質量を有しているため重力を感じる。

何かが存在しているのは確かである。そして、その何かは、

- 星々が宇宙空間に飛んでいってしまうのを防いだり、

- 銀河からやって来る光を曲げたりする。

- また、宇宙の巨大な衝突をそのまますり抜けていく。

では、この何か、「ダークマター」はいったい何でできているのだろうか。確かに、ダークマターの存在とそのおおよその分布は把握されているが、それがどのような粒子から構成されているのか、あるいは粒子であるのかさえ明らかではない。

この問いに対する一つの仮説が提唱されている。

- ダークマターは一種の新粒子で、その粒子は新たな力を介して通常の物質と非常に弱く作用する

という説である。この仮説上の粒子は、「弱く相互作用する質量のある粒子(Weakly Interacting Massive Particle)」の頭文字を取って『WIMP(ウィンプ)』と呼ばれている(wimpとは「弱虫」という意味)。WIMPは、新たな力を介して、私たちが知っている物質と非常に弱く作用すると考えられている。その作用の強さはニュートリノと同等程度と推定されている。

この仮説上のダークマター粒子がふつうの物質と重力以外の力で作用し合うのかどうかはまったくわかっていないが、とりあえず、そう仮定して検出するための実験がいろいろ検討されている。圧縮して低温にした希ガス(キセノンなど)を容器に入れ、その周囲に検出器を配置し、希ガスの原子にダークマターが衝突するのを検出する方法、高エネルギー粒子コライダーを用いて通常の物質の粒子(陽子や電子)を高速に加速し衝突させてダークマターを生成する方法、また、ダークマターが多く集まると予想される場所(銀河系の中心など)に望遠鏡を向け、粒子間の衝突を示すエネルギー分布を調査する方法などが考案されている。

宇宙の真実は依然としてほとんどが謎であり、ダークマターはその謎を解く大きな鍵になると考えられている。しかし、現在の数学的・物理的な宇宙モデルにはダークマターは含まれていない。大量に存在し私たちを静かに引き寄せる物質が何であるのか、我々は未だに確証を持てていないのである。

3.ダークエネルギーとは何か

宇宙の68パーセントは物理学者が『ダークエネルギー』と称するもので成り立っている。これが宇宙の最大部分を占めているにもかかわらず、その本質についてはほとんど理解されていない。我々が知っていることは、そのエネルギーが宇宙を驚異的なスピードで膨張させているという事実だけである。

ダークエネルギーの存在が明らかになったのは、全くの偶然からであった。科学者たちは宇宙の膨張がどの程度減速しているかを調査しようとしていた。しかし、実際には膨張は減速するどころか、そのペースが増加していることに気づいたのである。

20世紀初頭、多くの人々、天文学者も含めて、宇宙は静止していて永遠に存在し続けると考えていた。変化する宇宙などとは考えられていなかった。恒星や惑星は永遠にその場に留まると思われていた。しかし、

- 1929年、エドウィン・ハッブルは、銀河が地球から全方向に遠ざかっており、その速度は各銀河から地球までの距離に比例することを発見した。

宇宙は定常的で静止などしておらず、膨張していたのである。そして、もし宇宙が常に膨張し続けてきたなら、過去の宇宙は現在よりも小さかったはずである。この推測を遡ると、ある時点で宇宙全体が1つの極小な点に圧縮されていたと考えられる。この点が空間全体を占めていた。これが『ビッグバン説』である。

宇宙が始まりを持っているなら、その終焉はあるのだろうか。そしてその終わりが訪れるとすれば、それはどのような形で起こるのだろうか。何が宇宙の終焉を引き起こすのだろうか。実は、その可能性として古くから考えられているのが「重力」である。

ビッグバンの爆発により、宇宙の中の物質は四方八方に散らばったが、重力はその逆の働きをする。すべての物質に重力が作用し、宇宙をもとの小さな状態に戻そうとしている。宇宙の終焉には三つの可能性が考えられる。すなわち、

- 物質が十分に存在し、最終的に重力が勝利して膨張が停止し、全てが収縮し始める「ビッグクランチ説」

- 物質が少なく、重力が膨張を停止させることはなく、宇宙は永遠に膨張し続け、最後には、無限にすかすかな冷たい宇宙になるという説

- 物質がちょうど適量存在し、重力により膨張は減速するが、膨張が停止したり宇宙が収縮することはなく、膨張のスピードは徐々にゼロに近づくという説

の三つのストーリーである。

しかし、観測結果に合致するのは上記のどれでもなく、その代わりに驚くべき事実が明らかになった。それは、

- 空間自体を膨張させる強大な未知の力が存在し、その力によって宇宙は加速度を増して拡大している

という事実であった。これはまさに予想外の出来事であった。そのため、宇宙の最終的な運命を予測するためには、現在の宇宙の膨張速度を理解する必要がある。科学者たちは地球から銀河がどの程度速く遠ざかり続けているかを測定した。

ここで注意すべき点は、この膨張現象は宇宙の中心から全ての天体が遠ざかっているのではなく、全ての天体が他の全ての天体から遠ざかっているということである。例えば、レーズンパンが焼かれて膨張すると、全てのレーズンは他の全てのレーズンから遠ざかる。これが現在起こっている現象である。

宇宙の運命を知るためには、この膨張スピードが時間とともにどのように変化しているかを知る必要がある。数十億年前よりも現在の方が銀河は遅く遠ざかっているのか、それとも速く遠ざかっているのか。重要なのは、時間の経過とともに膨張速度がどのように変化しているかである。それを知るためには、過去に銀河がどれくらいの速度で遠ざかっていたかを測定し、現在遠ざかっているスピードと比較する必要がある。

実は、未来を予測することは極めて困難である。しかしながら、天文学者にとっては過去を見ることは比較的容易である。既に多くの人々が知っている通り、非常に遠くに存在する星から到来する光は極めて古い。その光が伝達する情報も同様に古い。それはその光を観察することが、時間を逆行して過去を見る行為と同義だからである。従って、より遠くの天体ほど古い光が観察可能で、過去を探求することが可能となる。さらに、遠い天体が一定の速度で遠ざかり、比較的近い天体が異なる速度で遠ざかる場合、その事実から膨張速度が時間と共に変化したと推測することが可能である。星がどの程度の速度で遠ざかっているかは、光のスペクトルの変位、すなわち『ドップラー効果』という光のスペクトルのずれで測定できる。速く遠ざかる星ほど、光は長波長側にずれ、赤く観測されるのである。

また、天体がどれだけ遠い位置にあるかを確認するために、天文学者は『標準光源(Standard Candle)』と呼ばれる『Ⅰa(イチエー)型超新星(Type Ia Supernova)』(注7)を利用している。この標準光源を用いれば、天体がどれだけ遠く(そしてどれだけ古い)にあるかがわかるし、そしてドップラー効果によってその速度がどれだけで遠ざかっているかが判明する。したがって、これらの情報を用いることで、宇宙の膨張速度がどのように変化してきたかを測定することが可能なのである。

(注7)星が進化の果てに明るく爆発する現象を『超新星爆発』と呼ぶ。『超新星』は、さらに水素のスペクトル線が見られる「Ⅱ型」と見られない「Ⅰ型」とに大別されるが、I型でもシリコンのスペクトル線が見られるものを「Ⅰa型」と呼ぶ。「Ⅰa型超新星」は増光の最大値「最大光度」(絶対等級[補注:天体を10パーセク(約32.6光年)の距離から見たときの明るさ])がほぼ一定であることが経験的に知られている。この性質を利用して、Ⅰa型超新星のモニター観測から「光度曲線」(注8)を作って最大光度時の絶対等級を求めて、見かけの等級と比較することによって超新星までの距離を知ることができる。超新星は明るいため遠くにあっても観測できるので、遠方銀河の距離指標によく使われる。

(注8)超新星の光度の時間変化を表す曲線。超新星の光度曲線は爆発が起きてすぐに最大光度に達し、その後数10日間急速な減光をしたのち、100日以上かけてゆっくりと減光するという形が一般的であるが、その詳細な形はタイプごとに異なっている。「Ia型超新星」は、最大光度がほぼ一定であるため標準光源となり、『ハッブル定数』(銀河までの距離をr、後退速度をvとすると、ハッブルルメートルの法則はv=H0rで表され、その比例係数H0を「ハッブル定数」と言う)を決める手法の一つとして用いられた。

これらの観察から得られた結果は、完全に予想外であった。

- 遠くの星(古い星)よりも近くの星(新しい星)の方が速く遠ざかっているという事実が明らかになった。これは、宇宙が昔よりも現在の方が速く膨張していることを示している。

これは天文学者にはまったくの想定外の結果であった。天文学者の頭に想定していたのは二つの事実だけだった。すなわち、「大昔に宇宙の爆発が起こったこと」と、「重力がすべての天体を引き寄せようとしていること」だけである。この二つの事実だけからでは、宇宙が昔よりも現在のほうが速く膨張しているなどという結果はまったく想定できない。

実は、ここに、三つ目の大事な実体が隠れていた。『空間』そのものである。

空間は、宇宙の物語の単なる背景ではない。それは曲がったり(重い天体周囲)、波打ったり(重力波)、膨張したりする実体の存在である。そして実際に、それは膨張している。しかも、その膨張は加速している。何かが空間を絶えず生成しており、宇宙の全てを外側に押し出しているのである。

- 実際に得られた結果によれば、宇宙は初期には減速していたが、約50億年前から何かが宇宙を加速度的に膨張させているのである。

- 宇宙を急速に膨張させている原動力のことを、物理学者たちは『ダークエネルギー』と呼んでいる。それは視認できない(「ダーク」の意)が、あらゆる物体を押し出す力(「エネルギー」の意)を持ち、その力は非常に強大である。宇宙の全質量とエネルギーの約68%を占めるほどの力であると推定されている。

ところで、今まで『ダークマター』や『ダークエネルギー』の割合を具体的に表してきたが、宇宙に『ダークマター』や『ダークエネルギー』がどれだけあるのかは、どのようにしたら計算できるのだろうか。実は、驚くべきことに、その正体がまだ判明していないダークマターやダークエネルギーの割合を測る方法は、複数存在している。具体的な例として以下の三つを挙げることができる。

- まず、『宇宙マイクロ波背景放射』の画像を調査する方法がある。この画像に映るしわの数やパターンは、宇宙に存在するダークマター、ダークエネルギー、及び通常の物質の割合に依存する。画像から得られたパターンは、通常の物質が約5パーセント、ダークマターが27パーセント、ダークエネルギーが68パーセントでなければ説明できない。この方法は非常に精度が高いと言える。

- 次に、ダークエネルギーを測るために「Ⅰa型超新星」を用いて宇宙の膨張速度を測定する方法がある。通常の物質とダークマターの量を推定した上で、宇宙が現在の膨張を続けるために必要なダークエネルギーの量を計算することが可能である。

- 最後に、現在の宇宙の構造をコンピュータシミュレーションを用いて調査する方法がある。この方法を利用すれば、ビッグバン直後から現在まで時間を逆行させ、現在の宇宙を形成するために必要だったダークマターやダークエネルギーの量を推定することができる。

これらの方法を用いて求めた結果は、全て一致する。

どの方法を利用しても、この宇宙は通常の物質とダークマターとダークエネルギーが約5パーセント:27パーセント:68パーセントの割合で構成されていることが明らかとなる。その正体が判明していないにも関わらず、その存在だけは確認できるのである。

では、ダークエネルギーとは何なのか。ダークエネルギーは宇宙を膨張させる力であり、宇宙の全ての物質を外側へと押し広げる力源であることは明らかである。しかし、その具体的な実体については、まだ完全には理解できていない。

なお、いくつかの説が提唱されており、現時点で有力とされている説には、以下の二つが挙げられる。

- ダークエネルギーは『真空のエネルギー』であるという説

- 新たな力か特別な場が電磁場と同様に空間に広がっているとする説

「真空のエネルギー」説では、宇宙空間、つまり銀河と銀河の間の「真空の空間」にエネルギーが存在するとされる。この「真空の空間」は、ダークマターも含めて物質の粒子が一つも存在しない空間であり、それが無理由にエネルギーを持つと考えられている(注9)。量子力学では、真空のエネルギーから粒子が突然生成され、すぐに消滅する現象が発生するため、「真空エネルギー」は自然な考え方である。そのエネルギーが重力として宇宙を外側へと押し広げる可能性がある。ただし、この説には問題が存在する。真空の空間がどれほどのエネルギーを持つかを量子力学に基づいて計算すると、答えが1060倍から10100倍も大きくなり過ぎてしまうのである。

(注9)「真空のエネルギー」とは、見方を変えれば、一般相対性理論の方程式にアインシュタイン自身により初めて導入された『宇宙項』もしくは『宇宙定数』と呼ばれる通常の物質とは違う性質を持つエネルギーのことでもある。すなわち、「宇宙定数」は真空のエネルギー密度の絶対値のことを意味しており、「加速膨張の発見」とは、その値がゼロではなく宇宙に満ち満ちていることを示唆している。問題は、「宇宙定数」の正体が何かということである。

重力が問題にならないような、宇宙論以外の物理学の過程では、真空のエネルギー密度の絶対値は、ほとんど影響はない。現代の素粒子論では、理論的に真空のエネルギー密度は観測された量の1060倍から10100倍も大きくなってしまうことが知られている。そこで、観測に合うためには、未知の対称性などにより、それをほぼゼロにする何らかの仕組みが働いていると予想されている。しかし、なぜ完全にゼロではなく、1ccあたり10-30g程度残っているのかも同時に説明しなければならない。正直なところ、宇宙定数の大きさの起源について、全く理解されていないのが現状である。この1ccあたり10-30gの宇宙定数というのは、たいへん不思議な意味を持つ。もし、この値より1000倍でも大きければ、つまり1ccあたり10-27gより大きければ、宇宙は加速膨張に転じる時期が早すぎて、銀河のように、物質が固まって作られる天体が生まれないことが知られている。そうなれば、当然、太陽や地球は作られず、そのような宇宙には人間も生まれないのである。

他に、新たな力や特別な場の存在が宇宙空間を拡大しているという理論も存在しており、その場は経過時間に応じて変化するとされている。この特別な場は我々が認識している粒子とは互いに作用することがないかもしれないため、それを検出するための実験を設計することは極めて困難である。

どの理論もまだ新進のものであり、まだ粗削りの状態である。複雑な問題が山積みになっているため、現状ではダークエネルギーが何であるかは全く理解できていない。それにもかかわらず、私たちの理解を超越した強力な力が存在していると考えられていることも事実である。宇宙については、まだ解明されていないことが多く残っている。

ダークエネルギーの影響により、宇宙が急速に膨張しているとすれば、すべての物体が日々徐々に速度を増して遠ざかっていることになる。膨張のスピードが速くなっているため、遠くの物体は最終的には光速を超えて遠ざかることになる。その結果、星からの光はいずれ地球に到達しなくなり、何十億年後には夜空に見える星が数えられるほどに減少する。さらに未来に進むと、夜空はほぼ真っ暗になる可能性がある。

4.物質のいちばん基本的な部品は何なのか

物質の最も基本的な部分は何であるかという問いについて、現在の科学的知識では宇宙の「通常の物質」のわずか5%しか理解できていない。しかも、この理解されている5%についてさえ、まだ充分に理解できているとは言えないレベルである。特に、素粒子の中にはその存在目的が全く理解できていないものも存在する。

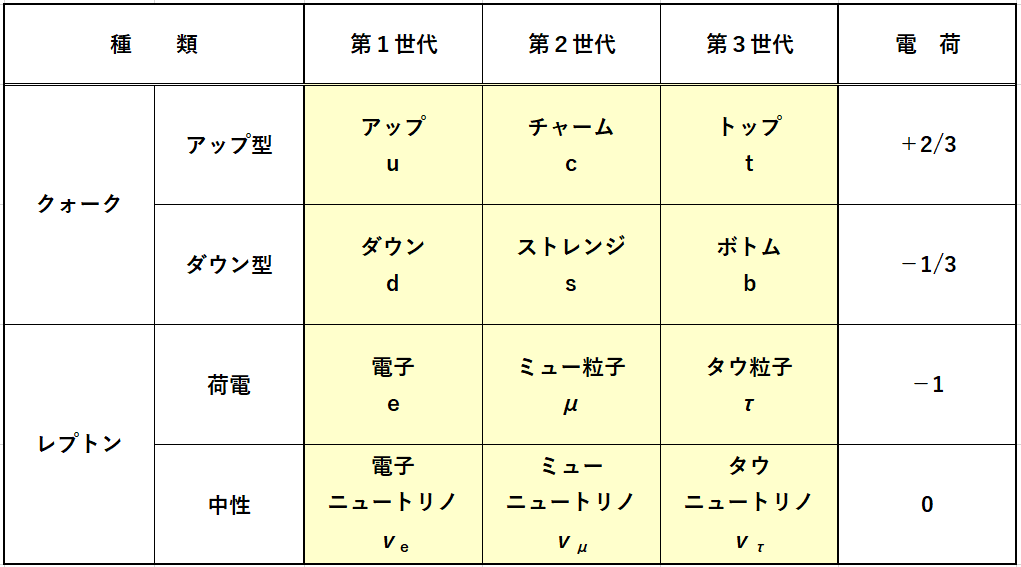

今わかっていることをまとめみると、

- 物質粒子は12種類存在し、そのうち6種類は「クォーク」、残りの6種類は「レプトン」と呼ばれる。

- しかしながら、これら12種類の中でも、「アップクォーク」、「ダウンクォーク」、「電子」の3種類だけで、我々が普段目にする物質を全て構成することが可能である。それは、アップクォークとダウンクォークからは陽子や中性子が形成され、それらと電子が組み合わさることで原子が形成されるからである。

- さらに、原子からどのように分子が形成され、分子からどのように我々が日常に見る草花、犬や猫などの複雑な物体が形成されるかも理解されている。

- しかし、わかっているのは「どうやって」まで、すなわち、どうやって組み合わさり、どうやって結びつくのかまでであって、その先、全ての宇宙の部品がなぜそのように組み合わさるのか、その根源的な理由はまだ解明されていない。

- また、残りの9種類の素粒子が何の目的で存在するのか、なぜ存在しているのかも全く理解されていない。

『基本的な物質粒子(クォークとレプトン)』を表1に示す。この表が完成するまでには、ほぼ20世紀を通じて研究が行われた。それらが「基本的」であるとされるのは、それらがより小さな粒子から構成されているかどうかは現在のところ不明であるからである。

宇宙の最も基本的な部分であると証明されているわけではないが、現在のところ、私たちが認識している中では最も小さい部分である。

この表を詳しく見ると、いくつかの興味深いパターンが見えてくる。

まず、物質粒子には『クォーク』と『レプトン』の2種類が存在する。それらの違いは、クォークは強い核力を感じるのに対し、レプトンはそれを感じないという点である。

次に、身の回りの物質を構成する粒子であるアップクォーク、ダウンクォーク、電子は全て左端の列に並んでいる。この列には他に1種類、電子ニュートリノ(νe)という粒子が存在する。この粒子は宇宙を幽霊のように飛び交っており、ほぼ全ての物質と相互作用しない。

この4種類の粒子以外にも粒子が存在し、それらは全て同様の列を形成している。それぞれの列は、最初の列と同様の特性(電荷や感じる力など)を持つが、質量はより大きい。これらの列は「世代」と呼ばれ、現在までに3世代が確認されている。

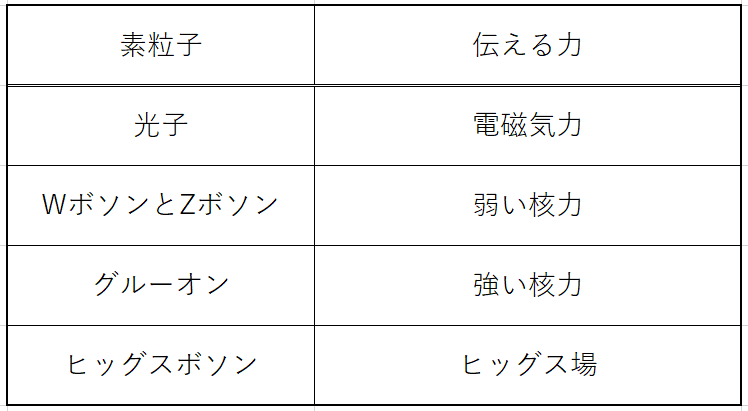

クォーク6種類とレプトン6種類、合計12種類の物質粒子(反粒子を同じ粒子と数える)以外にも、力を伝達する粒子が存在する。例えば、電磁力は光子によって伝達される。2つの電子が反発する時、実際には光子をやり取りしている。

力を伝達する粒子は現在のところ5種類が確認されている。

表1に記載されている12種類の素粒子を合わせると、現在までに発見されている素粒子の一覧表が形成される。これは「標準モデル」と呼ばれている概念である。しかしながら、これが全ての素粒子の完全な一覧であるか否かは未だ確定されていない。理論上では、素粒子の数に上限は存在しないとされている。

次に、これらの素粒子が何の目的で存在しているのかについて考えてみる。我々が日常的に経験する物質は最初の3種類(アップクォーク、ダウンクォーク、電子)のみで形成されているが、その他には直接的な機能が見つからない素粒子も存在している。これらの素粒子は、可能性としては、まだ未発見の、より単純で基本的な粒子から成るものかもしれない。もしそうであれば、我々が認知している素粒子は、それらより基本的な粒子が結合して形成されたものと解釈することができる。現在の素粒子の一覧表に見られるパターンや偶然性も、この視点から説明することが可能となる。この仮説が正確である可能性は存在するが、現時点では証明されていない。

以上の議論から明らかなように、我々が日常的に経験する宇宙の5%の構造についてさえ、まだ完全に理解することはできていない。部分的には理解が進んではいるが、物質がなぜそのように形成されているのかを完全に理解するには至っていない。我々が宇宙を形成していると考えられる部品の一覧表は作られたものの、それが完全か否かについては確信を持つことはできない。

しかし、重要なことは、宇宙の基本的な問いに答えるためには、日常的に経験する物質の構造を深く理解する必要があるということである。その過程で、日常的な物質には直接関連しない粒子や現象が発見される可能性がある。しかし、そのような未解明の事象も宇宙の一部であるため、全体の成り立ちを理解するための重要な手がかりを持っていると考えられる。このような問いに答えることができれば、我々自身についての理解も深まる可能性がある。

以上、第一部「宇宙の誕生とその構成」では、現宇宙世界の成り立ちとその構成について語った。ここでは、果てしなく広がり、私たちの住む地球を包み込んでいる宇宙について、現在までに解き明かされた科学的知見を紹介した。地球が無限に広がる宇宙の中では微細な存在であり、その大宇宙が人知を超えた深さを持っているということが、一層強く感じられたことだろう。

しかしながら、無限に広がる宇宙の一角に位置する太陽系、そしてその一部である地球上で繰り広げられてきた地球の進化や生命の誕生、進化は、宇宙の壮大な誕生や発展と同様に、あるいはそれ以上にドラマティックで驚異的な歴史を描いている。次に、第二部以降でその展開を眺めてみよう。

図表

図1 NASAの惑星探査機「ボイジャー1号」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ボイジャー計画」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E8%A8%88%E7%94%BB)

図2 ペイル・ブルー・ドット:太陽系の端から見た地球

IMAGES | FEBRUARY 12, 2020 Pale Blue Dot Revisited

NASA Jet Propulsion Laboratory

図3 人類の分岐図

生物学茶話@渋めのダージリンはいかが、Vol.Ⅰ

(http://morph.way-nifty.com/lecture/2020/01/post-c14bfc.html)

図4 WMAPによって解き明かされた宇宙の歴史

Timeline of the Universe

Credit: NASA / WMAP Science Team

図5 宇宙マイクロ波背景放射の中のBモード偏光

Nature Japan、Nature ダイジェスト Vol.11 No.5 News「宇宙急速膨張の証拠、検出される」

(https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v11/n5/%E5%AE%87%E5%AE%99%E6%80%A5%E9%80%9F%E8%86%A8%E5%BC%B5%E3%81%AE%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E3%80%81%E6%A4%9C%E5%87%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B/53088)

図6 宇宙を構成する物質とエネルギー

参考文献1

43頁「宇宙のパイチャート」

図7 重力レンズの影響で2つの目のように見える銀河団

NASA Image and Video Library、NASA ID: PIA18794

(https://images.nasa.gov/details-PIA18794.html)

図8 衝突する2つの銀河団

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(KEK)、 ニュースルーム、【KEKエッセイ

#17】暗黒で冷たい幽霊物質「ダークマター」

(https://www.kek.jp/ja/newsroom/2019/10/31/0900/)

図9 4つの力への分離

HiggsTan(ひっぐすたん)

(https://higgstan.com/unified-theory/)

図10 NGC4526銀河に出現したIa型超新星(左下の明るい点)

天文学辞典、恒星、超新星、Ia型超新星

(https://astro-dic.jp/type-1a-supernova/)

図11 宇宙膨張の歴史

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(KEK)、ニュース、

「ダークエネルギーの証拠」

(https://www2.kek.jp/ja/newskek/2005/julaug/darkenergy.html)

表1 基本的な物質粒子

参考文献1

59頁「「基本的な」物質粒子」

表2 力を伝える素粒子

参考文献1

70頁「力を伝える素粒子」