第七部 人類が築いてきた文明のあらすじと到達

第5章 第四の時代:ロボットとAI

「科学的方法」の始まり

現在、私たちは急速に進展する技術にすっかり慣れてしまっているが、人類の存在の99.9%に当たる時間はそうではなかった。人類最古の道具とされる『アシュール型握斧』は100万年以上にわたり、その形状がほとんど変化しないまま使用され続けた。このように100万年も変わらない状況を想像できるだろうか。現代の技術は非常に高速で進化しているが、そうなったのは最近のわずか数世紀のことである。歴史家の中には、万物を知った最後の人間はレオナルド・ダ・ヴィンチだと言う者がいる。もちろんこれはたとえ話だが、彼が生きた時代は確かに科学がまだ産声を上げたばかりで、一人の人間が世に知られている実用的な知識を全て身に付けることも不可能ではなかったかもしれない。

ただし、ダ・ヴィンチが1519年に没したときには、物事は既に変わり始めていた。同世紀中ごろには、ニコラウス・コペルニクスが著書『天球回転論』(高橋憲一、みすず書房)の中で、宇宙を再構築してみせた。その後まもなく現れた、フランスの哲学者ジャン・ボダンは、科学こそが進歩の鍵であると考えていた。過去の黄金時代に疑問を抱いていたボダンは、印刷技術が世界を前進させると信じ、「科学は終わりなく研究し続けるべき宝物」と信じていた。

1600年代に突入すると、世界は確実に動き始めた。1609年にはヨハネス・ケプラーがガリレオ・ガリレイに向けた書簡で宇宙船のある未来について語っている。「天空の霊気に適合した帆船を作り出しましょう。そうすれば、見渡す限りの虚空を恐れない人がたくさん現れることでしょう」(『ケプラーとガリレイ』トーマス・デ・パドヴァ著、藤川芳朗訳、白水社)。

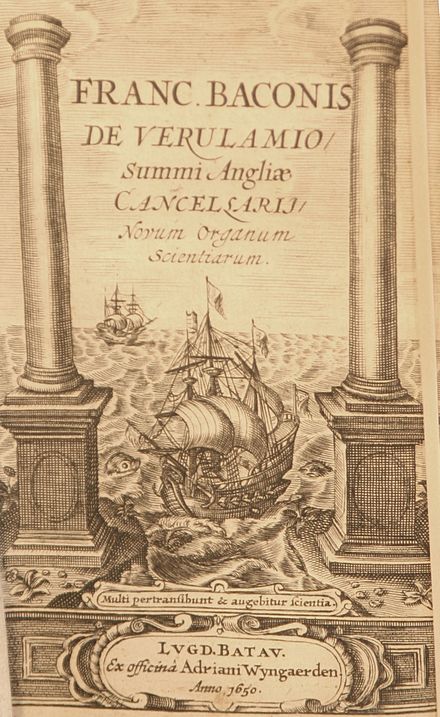

1620年には、フランシス・ベーコンが『ノヴム・オルガヌム-新機関』(桂寿一訳、岩波文庫)を出版した。これこそ、今日私たちが『科学的方法』と称するものの始まりであったと言われている。

- ベーコンは、自分の手を使って自然を研究すること、そしてその過程で注意深く観察し、データを記録することの重要性を強調した。

- そのように得られたデータに基づいてのみ、結論を導出することが可能であると主張した。

これは、今日私たちが考える科学的方法と完全に一致するわけではないが、観察を通じた知識獲得の体系化とその方法論を提案したという点でベーコンの功績は大きかった。世界を一変させる、偉大な考えだったといってよい。

それまでの人類の進歩は断続的で非効率的であり、例えば「車輪の再発明」は単なる比喩ではなく、車輪は実際、何度も発明された。科学的方法を利用すれば、一人が集めたデータやその結論を別の人が使用し、その知識を更に発展させることが可能になる。つまり、私たちの科学的知識は複利的に成長するようになり、それが現在の私たちが存在する理由である。

今日の科学的方法は、

- 知識を獲得するための普遍的な手法と、

- 得られた知識を他人が検証し、さらにその上に積み重ねることができる形で公開する方法

によって構成されている。この方法が適用されるのは、測定可能な物体や現象のみである。

- ここで重要なのは、客観的に測定できることである。客観的な測定の結果なら、他の研究者が再現できる(あるいは再現できないことが分かる)からである。

科学的方法には、安価で信頼性のある印刷技術が必要であった。そのため、この時代より前には科学が進展しなかったのかもしれない。

- 印刷コストが低下するにつれて、科学の進歩は加速していった。

古代にも優れた技術や革新は存在したが、印刷技術がなく、技術に関する情報を公開したり伝えたりする手段がなかったため、それらは残念ながらすぐに忘れ去られてしまった。その一例として、ギリシャの『アンティキティラ島の機械』が挙げられる。これは2000年前に作られた装置(実際はコンピュータそのもの)で、天体の位置や日食の発生時期を計算するために使用されていた。なぜ私たちはこれを知ることができたのかというと、難破船の中から奇跡的に1台だけ現存していたこの装置が発見されたからである。もし、このような革命的な装置が現代社会で作られていたなら、装置の詳細を説明する記事が溢れ、その写真が数え切れないほど撮影されていることであろう。世界中の大学はこの装置の改良に競い合い、起業家は、アンティキティラの機械を小型化、高速化し、かつ安価に製造する方法を確立するための資金集めに奔走しているであろう。

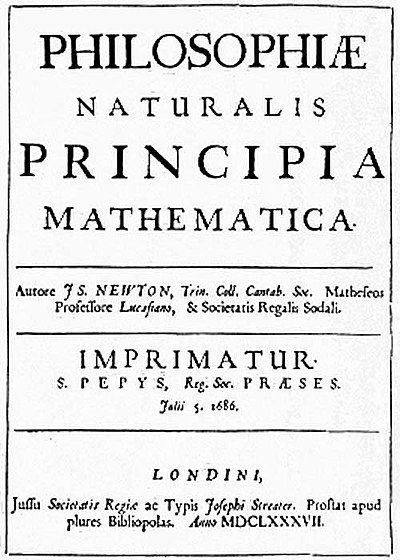

これが、技術が進歩する時のやり方である。他人の仕事をもとに、段階的に改良を加えていく。ニュートンはこのプロセスのことを、「巨人の肩の上に立つ」と表現した。

ニュートンは、私たちをその肩の上にいまだに乗せているわけだが、1687年に出版した著書『プリンシピア』の中で、運動と引力の法則について記述した。彼はたった数個の数式を使い、惑星すらも単純な力学の法則にしたがって動いていることを示した。

もちろん、科学的方法だけを技術的進歩の要因とするのは過度な単純化である。科学的方法は、難解なパズルの最後の一片に過ぎない。すでに述べたとおり、

- それ以外に私たちは少なくとも想像力、時間の感覚、文字を獲得している必要があった。だがそれだけではない。

- 必要な要素のリストには、例えば、知識を低コストで普及させる手段、リテラシーの普及、法制度、適正な課税、個人の自由、リスクを恐れずに挑戦する文化などが含まれる。

- なにより、印刷機の発明と普及によってリテラシーが向上し、情報の自由な流通が可能となった。これが、17世紀に現代が始まる主な契機となった。

技術の進歩のスピードには法則がある

科学的方法によって技術開発が加速度的に進行するようになると、全ての技術に共通する奇妙な特性が明確となってきた。

- 技術の性能はある期間でみると、一定間隔で繰り返し倍増し続けている、

というものである。

技術がもつこの深遠かつ不可思議な性質が発見されたのは、わずか半世紀前のことであった。

- インテル社の創設者の1人ゴードン・ムーアが、集積回路に乗せられるトランジスタの数が約2年おきに2倍になるという興味深い事実に気付いた。

彼はこの現象が一貫して続いていたことに注目し、少なくとも次の10年間はこの傾向が続くと予測した。この予想は、『ムーアの法則』として知られるようになった。集積回路に搭載されるトランジスタの数が倍増すれば、コンピュータの処理能力も倍増する。しかし、これだけでは特に驚くべき話ではない。

ところがそこにレイ・カーツワイルが登場し、驚くべきことを見出した。

- コンピュータは、トランジスタが発明されるはるか以前から、同じペースで性能を倍増させてきていた

という事実である。

- 1890年に米国国勢調査で使用された単純な電気機械装置から始まり、コンピュータの処理能力をグラフ化してみると、基盤技術に関係なく、初めから処理能力は約2年ごとに倍増してきていたことが明らかになった。

- これは真に奇妙な現象である。コンピュータの基盤技術が機械式からリレー式、真空管、そして集積回路へと変遷してきたにもかかわらず、ムーアの法則が破られた瞬間は一度もなかった。

何故だろうか?

事実として、その答えを誰も知らない。コンピュータの速度を決定する処理能力が、なぜこの厳密な法則に従うのか。現時点では誰も真実を知らず、ほとんど仮説すら存在しない状況である。なぜだろうか。

- しかしながら、これが何らかの宇宙的法則である可能性は考えられている。特定の目標に到達するには一定量の技術が必要で、その技術が得られた後、その技術を使ってさらに技術を2倍にするといった仕組みであるかもしれない。

ムーアの法則は、ムーア自身が当初予想した10年を遥かに超えて、現在まで持続している。そして数年ごとに「ムーアの法則も終焉間近か?」という見出しの記事が出るが、クエスチョンマークが付いた記事の結論はほとんどが否定的である。量子コンピュータ、単原子トランジスタ、新素材など、ムーアの法則を維持させる多様な材料が絶えず生み出されている。

しかし、ここからが真に興味深いところである。

- 驚くべき事実として、コンピュータだけでなくほとんど全ての技術が、それぞれに固有のムーアの法則に従っているということが明らかになっている。

- 全ての技術の性能が必ずしも2年ごとに倍増するわけではないが、技術を支える要素の一部は確かに一定の年数ごとに倍増していると言えるであろう。

ノートパソコンやデジカメやコンピュータのモニターを購入したことがある人はこの法則を肌で実感していることだろう。ハードドライブの容量、カメラの画素数、モニターの解像度といった性能指標は、目覚ましいペースで向上し続けているのである。

『技術の倍加(2のべき乗)』という現象は、最初に抱く印象よりもかなり重大な話である。私たちの日常生活には倍増する現象がほとんどないため、その影響力を過小評価しがちである。2のべき乗の力を理解するためには、チェスの発明者のエピソードが参考になるだろう。約1000年前、古代インドの数学者がチェスを発明し、そのゲームを王に披露した。ゲームが王の気に入った結果、数学者には何でも望む褒美が約束された。数学者は「私は要求が少ない人間なので、そんなに多くは求めません」と述べた。彼の要求は、チェス盤の1マス目に1粒の米を置き、次のマスには2粒、3マス目には4粒と、前のマスの2倍の量の米を次々に置くというものであった。そして、最終的に64マス目に置く米の量だけを褒美として欲しいと述べた。しかし、64マス目に置かれる米の量はどれほどのものであろうか。それはサイロ一つ分でもなく、倉庫一つ分でもない。驚くべきことに、これまでの人類が栽培してきた米の総量を超えるものだった。そして残念ながら、その事実を理解した王は数学者を死刑にしたと伝えられている。

したがって、最近の技術進歩の速さに圧倒されているなら、私たちがどのような状況にいるのかを再認識することが重要である。

- コンピュータの進化を考えた場合、我々は既にチェス盤の60マス目か61マス目にいるといえる。ここからの倍加はかなり大きなインパクトをもたらすことになる。

現在のパソコンの性能に満足していない場合、2年待てばその2倍の性能を持つパソコンを手に入れることが可能となる。人類は数千年かけて今あなたの机の上にあるパソコンを作り上げたわけだが、わずか2年後にはその倍の性能をもつパソコンを作っているはず。そのまた2年後にはさらに2倍の性能のパソコンが登場する。つまり、そろばんからiPadまで進歩するのに5000年かかった私たちが、今から25年後に作り出すものは、そろばんからみたiPadくらいiPadよりも高性能な何か、ということになる。もはやそれがどのようなものになるか、誰も想像も理解もできないだろう。

- 科学的方法とムーアの不思議な法則の組み合わせが、私たちの日常生活に不可欠な新技術の爆発的な発展をもたらした。ロボット工学、ナノテクノロジー、遺伝子編集技術、宇宙飛行、原子力など、さまざまな先端技術の進歩は驚異的である。実際、私たちがもはやその驚異に気づけないほどの速さで技術は進歩している。新技術が到来するスピードは速すぎて、ごく当たり前のことのように思えてしまう。

私たちのポケットに入っているのは、地球上のほぼ全ての人々と即座に連絡が取れるスーパーコンピュータである。この機器は広く普及しており、携帯電話会社と2年間の契約をすれば手に入れることが可能である。私たちは、昔は神の領域だった力を手に入れようとしている。例えば、遠く離れた場所で起こっている事象をリアルタイムに観察する力、座ったまま指先をわずかに動かすだけで部屋の温度を変える力、地上1万メートルを音速近くで飛行する力などである。この移動手段は極めて安全で、統計的には毎日飛び続けて10万年経った時点で初めて1回事故に巻き込まれる計算である。

古代では、難しい問題に直面していてその答えを知りたいと思ったら、神のお告げを得るためにデルファイの神殿などに巡礼しなければならなかった。苦難に満ちた長く骨の折れる旅の最後にやっと得られるのは、何らかの薬物の作用で意識がもうろうとしている巫女からの、何とでも解釈できそうな難解な神託だった。これを現代のGoogleと比べてみてほしい。知りたいことを検索窓に入力すれば、1秒もかからずに50憶の関連ウェブサイトをランク付けして表示してくれ、あなたはそれらのサイトを読むだけで済むのである。

世界は数式でできている

第三の時代の終わりに登場し、圧倒的な影響を及ぼした技術の一つは『コンピュータ』である。コンピュータは単なる道具ではなく、深い哲学的意義を持つ装置である。

どういう意味なのか。

- コンピュータはたった1つの特異な機能、すなわち『計算』を行う。当たり前だが、「計算」は宇宙の心臓の拍動、宇宙の時計の秒針なのである。計算はあまりにも根本すぎて、もはや脳、宇宙、空間、時間、意識、生命そのもの、つまりあらゆるものが計算だと考える人もいる。博学者スティーブン・ウルフラムもそういった考えの持ち主で、2002年に出版した1200ページにも及ぶ大著『新しい種類の科学』(Stephen Wolfram “A New Kind of Science”, Wolfram Media Inc.)で自説を展開している。

ウルフラムは、一、二行からなる非常に単純なルールですら、とてつもない複雑性を生み出すことができることを示した。さらに彼は、宇宙全体を生成するために必要なコードも数行で書けるのではないかと推測している。かなり挑発的な説だが、多くの信奉者がいることもまた確かなのである。

いずれにせよ、

- 宇宙の多くは数式で表現可能である。ハリケーンやDNAは数式で記述でき、雪の結晶や砂丘も同様である。そして、

- この事実の素晴らしさは、物理世界で起きる物事のうち数式で表せるものは、切手サイズの計算機の中でモデル化できてしまうのである。例えば、人類を月まで運ぶには、ロケットやブーストや重力といった、物理世界の物事に関する気が遠くなるほど複雑な計算が必要だ。しかしそれは同時に、小さなプロセッサの中で0と1を並べればシミュレーション可能だということでもある。

- この事実が示唆する重要な真理とは、コンピュータでモデリングできる全ての物事は、現実世界でも数式に従って生じているということである。アポロ11号の打ち上げは数式で記述された。これは単に数式が用いられたという意味ではない。打ち上げそのものが数式に基づいていたということである。アポロ計画自体が数式に基づいていたのだ。

この視点から考えると、

- 人間自身が数式で記述可能かどうか、私たちの心がアポロ11号が従ったのと同じ基本ルールに従う巨大な機械なのかどうかを問わざるを得ない。

- コンピュータの限界(存在するのであれば)について理解しようとするならば、こういった問いに答える必要がある。

- その意味で、コンピュータは哲学的に重要な装置と言えるのである。

- ハンマーは単に釘を打つだけで、ノコギリは木を切るだけだが、コンピュータは物理世界の無数の現象を再現可能である。私たちはまだコンピュータの本質的な意味を十分に理解していないと言えるかもしれない。コンピュータが我々の世界を劇的に変えたということだけは確かだが、見かけ以上の変化が進行中である。

著名な教授かつ哲学者であるマーシャル・マクルーハンは数十年前に次のように述べた。「コンピュータは人類史上最高の、技術で成り立った衣服であり、私たちの中枢神経系を拡張する装置だ。これに比べたら、車輪などはただのフラフープである」。コンピュータは新しいものでありながら既にあらゆるところに存在し、100年後どころか10年後のコンピュータが何をできるようになっているかも、想像するのが難しい。

コンピュータはいったいどこから来たのだろうか。どういういきさつで私たちはこんなものが作れると思いつき、作ろうと決めたのだろうか。コンピュータの誕生から今日までの歴史はかなり短く、ここでの目的に照らせば、『バベッジ』、『チューリング』、『フォン・ノイマン』、『シャノン』という4人の名を挙げるだけで十分である。彼らの主要な功績を1つずつ紹介しまとめると、現代の計算科学のエッセンスが見えてくる。

コンピュータを生みだした4人

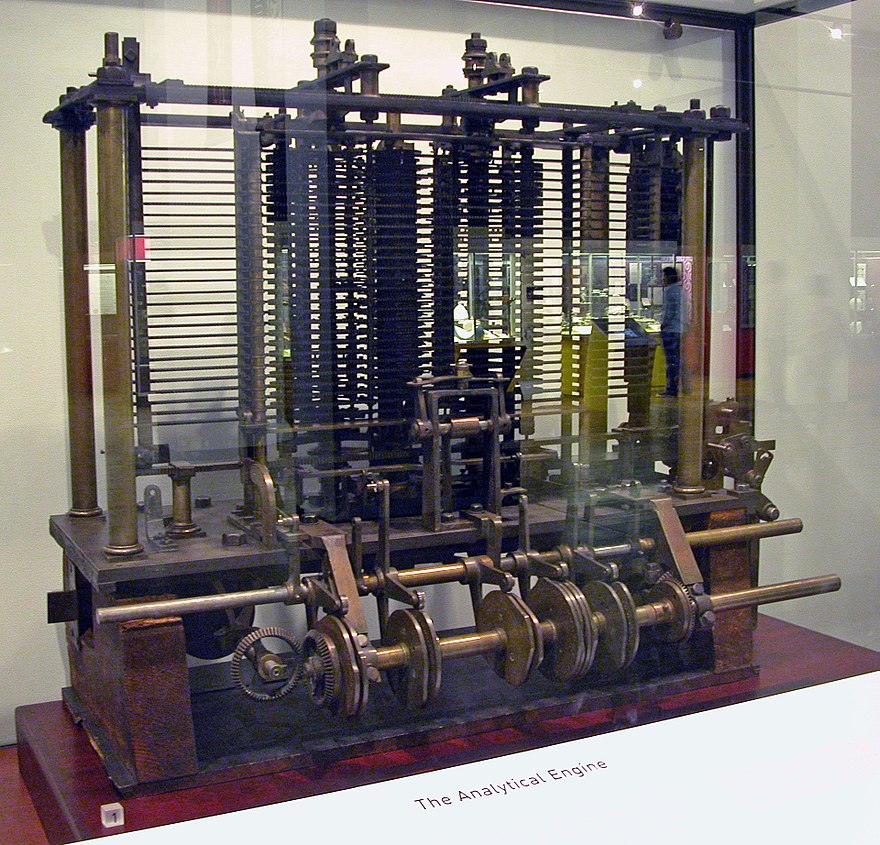

物語は1821年のロンドンにいる『チャールズ・バベッジ』から始まる。この時期は産業革命の真っ只中であり、科学と数学の知識は大学の研究室を超えて工場の作業場にまで普及し始めていた。計算機が発明される前、多くの数値を記した厚い本が出版されており、これらは複雑な計算を簡素化し、迅速化する手段として活用されていた。これらの本には対数や天文学の計算など多岐にわたるデータセットが含まれており、産業や科学の領域では必需品であったと言える。しかし問題点は、これらの本に記載されている数値が全て手作業で計算されていたため、誤りが多数含まれていたことである。そして、一つの誤りが原因で船が航路を外れたり、銀行の取引記録が消失したり、機能しない機械が作られてしまったりすることがあった。バベッジはこのような誤り溢れる数表に苛立ちながら、「すべての計算が蒸気によって行われたらどれほど良いか」と述べた。それは暗示的かつその時代としては画期的な発言であった。彼は機械的な存在が有機的な存在よりも一貫性があり、信頼性が高いと認識していた。精密な基準に従って注意深く製造された蒸気機関は、連続してタスクを実行し、安定的に高品質な製品を生産し続けることができる。

- バベッジが天才的だったのは、蒸気が歯車(cog[歯車の歯])を動かすことができるなら、対数(log)の計算も可能であろうと悟ったことにあった。

これをきっかけに彼は理想的な計算機の構想を練り、その完成を試みた。彼はその機械の重要性を明確に認識しており、「解析機関が実現すれば、必ずや科学の進むべき道を示してくれる」と述べている。しかし不幸にも彼の資金は底を突き、その試みを全うすることはできなかった。今も昔もスタートアップの大半は似たような運命を辿っていたというわけである。やがて時を経て、2002年にロンドンのサイエンス・ミュージアムがついに重さ4.5トンのバベッジの解析機関を完成させた。その機械は完璧に機能したとされている。ここまでが、

- 蒸気を使って計算機を動かせると考えたバベッジ

の話である。

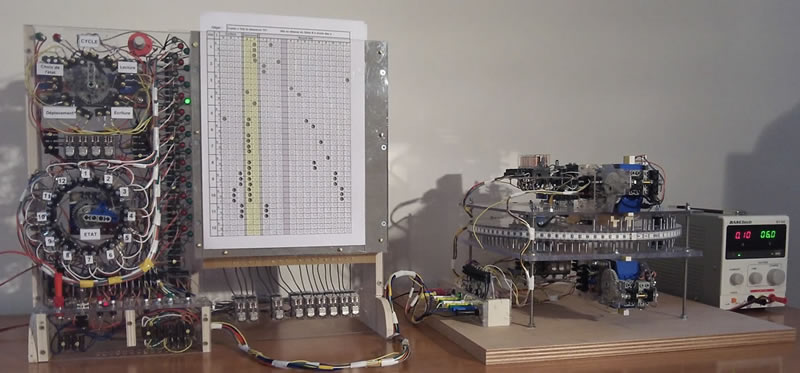

次に、『アラン・チューリング』の話を紹介しよう。私たちの物語におけるチューリングの功績は、1936年に、私たちが『チューリングマシン』と呼ぶもの、を発表したことである。チューリングは、複雑な数学的問題を解くための仮想的な機械を考案した。

この機械は、理論的には無限の長さを持つ細いグラフ用紙から成り立っている。このグラフ用紙には常に1つのアクティブセル(マス目)があり、そのセルの上に機械のヘッドが乗っている。ヘッドは用紙に書き込むことや、書かれた内容を読み取ることができ、その指示や事前にプログラムされた設定に基づいて移動する。

- チューリングマシンの鍵となる点は、「これがコンピュータの設計方法である」と示したのではなく、「この想像上の機械は非常に多種多様な、ほとんど全ての計算問題を解くことが可能である」と示したことである。実際、現代のコンピュータができる全てのことは理論上、チューリングマシンでも実行可能である。そしてチューリングは、この機械をただ考案しただけではなく、

完全に理解していた。

この思考実験であるチューリングマシンは、極めて単純な構造しか持たないが、アポロ11号を月に送り出し、その帰還を成功させるために必要だった全ての事柄はチューリングマシンにプログラム可能である。あなたのスマートフォンが可能とする全てのこと、IBMのワトソンが可能とする全てのことも、チューリングマシンにプログラム可能である。そのような単純な装置がこれほどのことを可能とするとは、誰が予想しただろうか。もちろん、その予想をしたのはチューリング本人であった。しかし、彼以外にこの優れた発想を抱いた者は存在しなかった。チューリングについてはこれだけを書いておこう。

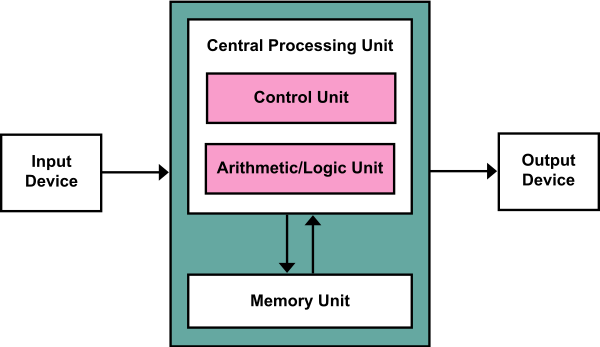

次は『ジョン・フォン・ノイマン』である。彼は現代コンピュータの父とも称され、1945年に『ノイマン型』と呼ばれるコンピュータ・アーキテクチャの構成法を開発した。

チューリングマシンが純粋に理論的な存在で、コンピュータが何をできるかを示すものであったのに対し、ノイマン型アーキテクチャは実際にどのようにコンピュータを作るかを示すものであった。

- ノイマンが考案したのは、内蔵型のプロセッサと、プログラムとデータの両方を記憶するメモリからなる構成である。内蔵メモリに加えて、現時点では必要としないデータや情報を記憶する外部ストレージがついていることもある。そこにインプット、アウトプットに必要な装置を追加すると、『ノイマン型コンピュータ』が完成する。

もしここまで読んで、あなたが現在持っているコンピュータのCPU、メモリ、ハードドライブ、キーボード、ディスプレイを思い浮かべたならば、それは大変素晴らしいことである。

最後に取り上げるのは『クロード・シャノン』である。彼は1949年に、「チェスのためのコンピュータプログラミング」という論文を発表し、チェスという複雑なゲームを、コンピュータが実行可能な一連の計算へと還元する方法を示した(注230)。

(注230)Claude Shannon, “Programming a Computer for Playing Chess”, Philosophical Magazine, ser. 7, vol. 41, no. 314, 1950

これだけだと、シャノンがコンピュータ科学のマウント・ラッシュモアに刻まれるべき4人の偉人の一人である理由がすぐには明らかにならないかもしれない。しかし、

- このときはじめて、実用的かつ合理的な意味で、コンピュータはただ数学の計算をやるだけの存在ではなくなったのである。シャノンは、コンピュータがチェスの駒を動かせる程度にまで抽象化された情報も扱えるようにした。

- 1949年までは、コンピュータは高校の物理の授業で使う関数電卓のような、プログラム可能な計算機に過ぎなかった。それが1949年を境に、コンピュータは将来、どの銘柄の株を買うべきか進言してくれる存在になる、と期待されるようになったのである。

チューリングを含め多くの人が、コンピュータに何ができるかを頭では理解していたが、それを具体化したのがシャノンであった。

ということで、物語は以上である。

- チャールズ・バベッジは、機械は計算できるということを示した。

- アラン・チューリングは、機械は計算だけでなくプログラムも実行できることを示した。

- ジョン・フォン・ノイマンはハードウェアの組み立て方を考案した。

- クロード・シャノンはソフトウェアを使えば、一見数学的問題に見えないようなものも実行できるということを示した。

私たちが現在いるのは、そういう状況である。

大きく変わったことがあるとすれば、コンピュータが劇的に速く、安くなったことである。これを実感するために、1ギガフロップ(浮動小数点計算を1秒間に10億回できる)の性能を持つコンピュータの価格をもとに、ギガフロップあたりのコストを調べてみよう。1961年にはそのようなコンピュータは存在していなかったが、当時最速のコンピュータを全て連結すれば、アメリカの国民総生産(GNP)2年分で1ギガフロップに近い性能を持つことができた。

1984年にはその金額は暴落し、1ギガフロップの性能を持つCray社の『スーパーコンピュータ』が、最高級のプライベートジェット機と同じくらいの価格で購入できるようになった(注231)。それは、2年分のGNPに比べてかなり安価なものとなった。1997年にはさらに価格が下がり、1ギガフロップの処理能力はドイツの高級スポーツカー1台分の価格で手に入るようになった。そして2013年には、1ギガフロップあたり25セントまで価格が下落した。ちなみに、当時売られていたこのスパコンの名前はずばり、「プレイステーション4」であった。現在は約5セントまで値下がりしており、これは数百ドルで売られているパソコンがおおよそ1万ギガフロップの性能を持っているからである。

(注231)1984年時点のCray社スーパーコンピュータX-MP/48は、ディスク装置の価格は含まずで、1500万ドルであった。

ギガフロップあたりの価格は間もなく1セントを割り込み、その後も急激に下落を続けるであろう。今日のスーパーコンピュータはギガフロップという単位で測られてはおらず、テラフロップ(1000ギガフロップ)ですらなく、ペタフロップ(100万ギガフロップ)の単位で測られている。2023年11月の時点で、処理速度が世界第1位のスーパーコンピュータは米オークリッジ国立研究所にある「Frontier」で、その処理速度は1100ペタフロップ(11億ギガフロップ)を超えている。その同時期、2位はアルゴンヌ国立研究所の「Aurora」で600ペタフロップ弱、3位は米マイクロソフトの「Eagle」で560ペタフロップを超えるコンピュータが稼働しており、今のところ、この勢いが弱まる気配は全くない。なお、理化学研究所と富士通の「富岳」は、2020~2021年には1位であったが、残念ながら442ペタフロップで、ランキングは4位に下がった

変化は、想像を超える速度で進行している。どうして価格がそんなに下落し続けるのだろうか。1960年には、一つのトランジスタは、当時の1ドル、現在価値で換算するとおおよそ8ドルで購入可能であった。したがって、12万5000個のトランジスタを必要とする場合、現在の価値でおおよそ100万ドルが必要であったということになる。しかしながら、生産量の爆発的な増加により、価格は大幅に下落した。2004年には、トランジスタの総生産数が地球上で生産される米の粒の総数を上回った。さらに、そのわずか6年後の2010年には、1960年時点で100万ドルであった12万5000個のトランジスタが、わずか米1粒分の価格で購入可能となった。

技術の進化は停滞せず、絶え間なくより高性能へ、より低価格へと進化を続けている。多くのコンピュータ科学者はこの事実を根拠に、『汎用人工知能』や『意識を持つ機械』といった未来のコンピュータ性能について多岐に渡る主張を展開している。

現在、私たちの生活におけるコンピュータの浸透度はどの程度であろうか。全世界で使われているコンピュータの総数が何十億に達するかは、正確には誰にも計り知れない。

しかしながら、全世界で生成される電力の約10%がコンピュータによって消費されているという事実から、現代の生活水準を維持するにはコンピュータの存在は欠かせないと言える。特に人口密度が高い大都市では、コンピュータが欠落すると、物流や水処理など、コンピュータに依存した機能が停滞するか消失する可能性があるため、人間の滅亡は避けられないだろう。

スティーブ・ウォズニアック(注232)は次のように述べている。「私たちは無意識のうちに、様々な事柄を自分で制御できなくなっている。インターネットへの常時接続は止められず、スマートフォンやパソコンの電源も断つことができない。昔なら、知りたいことがあれば周囲の賢い人に尋ねていたものだ。現代では、誰に聞くか、それは“God”を指す“go”ではなく、それ以外の存在だろう」。

(注232)スティーヴン・ゲイリー・ウォズニアックは、アメリカ合衆国のコンピュータ・エンジニアである。スティーブ・ジョブズ、ロナルド・ウェインらと共に、商用パーソナルコンピュータで世界初の成功を収めたAppleの共同設立者の一人であり、創業から2020年現在まで在籍し続けている唯一の社員である。

1960年から70年代にかけて、我々は数多くのコンピュータを生み出した。それらをすべて接続し、一つの巨大なネットワークを形成する試みは自然な流れであった。これが『インターネット』の始まりである。1989年にはティム・バーナーズ=リーが、遠隔地のコンピュータからサーバに保管された文書にアクセスするためのプロトコル『HTTP (Hypertext Transfer Protocol)』を開発した。これが『ワールド・ワイド・ウェブ(www)』である。現在、我々はパソコンだけでなく、あらゆるデータ駆動型デバイスをインターネットに接続しようとしている。現状で約3000億個のデバイスが接続されており、その数は2030年までに5000億個に達すると予想されている。

これが、『終わりを迎えつつある第三の時代から、第四の時代の入り口へ』という物語である。

それぞれの時代において、私たちの先祖たちは身体機能や精神機能の一部を『技術でアウトソーシング』してきた。例えば、

- 消化機能を助けるために『火』を使い、

- 記憶力を拡張するために『文字』を使い、

- 背中や足の負担を減らすために『車輪』を使い始めた、

といった具合である。そして時代が進み、

- 『機械仕掛けの脳』を生み出した。

この装置は多才であり、我々が出すあらゆる問いを無限に解答することが可能になるようにプログラムされている。

- 現在、私たちは、デバイスが自律的に機能するよう指導する手段、すなわち『人工知能』を開発しつつある。

- そしてロボット工学の力を借りて、人工知能に、自ら動き、物理世界と相互作用する力を与え始めたところである。

コンピュータとロボットの組み合わせにより、思考や行動をより多くアウトソースできるようになる可能性がある。これはものすごい変化である。

- この変化こそが、第四の、新たな時代の幕開けを告げる。

しかし、この変化が私たちに突きつける問題は難解である。

- 「ヒトであるとはどういう意味か」、ということに関わるからである。

- 「機械は思考できるのか。機械は意識を持てるのか。人がやるあらゆることは、機械で再現可能なのか。実は私たちも機械なのか。」

我々はすでに、新時代、第四の時代にいるのだろうか。しかし、その始まりをどこに設定するかは些細な問題である。

- 重要なのは、いつ第四の時代が始まったかではなく、一度その時代に入ったら最後、変化が急激に進行するということである。

車輪の発明から月面着陸までには5000年かかった。しかし、その半分の時間が経過した2500年前に月到達まであと半分のところにいたわけではない。月面への到達はまだ遥か遠くにあった。音速を超える飛行が初めて成功したのは、月面着陸のわずか20年前のことであった。また、飛行機による初飛行は月面着陸の60年前であった。

- つまり、車輪の発明から4940年もの間、私たちは地上に張り付いて生活していたが、その後のわずか60年間で、私たちは飛行可能になり、さらに月まで行き来できるようになった。

- 私たちが直面している第四の変化は、これくらいのスピード感で、次々に起こる劇的かつ革新的なブレークスルーとともにやってくることが予想される。

そして、飛行機が着陸直前に最も揺れるように、これからの変化も大きな揺れを伴う可能性がある。おそらく、過去5000年間で起きたよりも多くの変化が、今後50年間で起きるだろう。ウラジーミル・レーニンがかつて言ったように、「10年間何も起こらないこともあれば、数週間で10年分の事象が起こることもある」のだ。

第四の時代が本格化すれば、AIやロボット工学の分野でこれまでにない速さでブレークスルーが起こるだろう。

- 私たちは、数百万年前から技術を使い、

- 10万年前から言語を用い、

- 数千年前から宇宙や自己の位置など深遠な問いについて考え始め、

- 数百年前に科学的な方法論を確立し、それまで想像もできなかった繁栄を手に入れた。

- 数十年前には機械的な脳を作り始め、

- そして、数年前にはその脳を劇的にパワーアップさせる新たな手法を発見した。

私たちはおそらく人類史上最も重要な転換点に立っている。

図表

図326 アシュール型握斧

写真素材・動画素材のアフロ

(https://www.aflo.com/ja/contents/73185709)

図327 『ノヴム・オルガヌム』の表紙

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ノヴム・オルガヌム」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B4%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%8C%E3%83%A0)

図328 アンティキティラ島の機械

File:NAMA Machine d’Anticythère 1.jpg

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAMA_Machine_d%27Anticyth%C3%A8re_1.jpg)

図329 『自然哲学の数学的諸原理』初版のとびら

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「自然哲学の数学的諸原理」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%93%B2%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%AB%B8%E5%8E%9F%E7%90%86)

図330 バベッジが組み立てた解析機関の一部の試作品

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「解析機関」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E6%9E%90%E6%A9%9F%E9%96%A2)

図331 チューリングマシンの実験的試作品

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「チューリングマシン」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3)

図332 フォンノイマン型アーキテクチャー

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ノイマン型」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%B3%E5%9E%8B)