第七部 人類が築いてきた文明のあらすじと到達点

はじめに

前述のように、現生人類である「ホモ・サピエンス」はもともと狩猟採集者の集団であった。約6万年前、アラビア半島が緑豊かな時期に、私たちの起源地である東アフリカ地溝帯からアラビア半島へと進出した。この出発点から、人間のグループは極めて低人口密度の地域を幅広く分散し、季節と共に地域の変化する気候に適応しながら、寒さや乾燥を避け、食糧を確保できる暖かく湿潤な地域を求めて移動を続けた。世代が経つごとに、人類はさらに遠くへと拡大し、例えば、アラビア半島から中国のユーラシア南部の海岸沿いまでの人類の拡散は、年間で見れば500メートル以下の割合で進行した。そして最終的に、人類は地球全体を支配した。我々ヒト属の近縁種、「ネアンデルタール人」と「デニソワ人」は絶滅へと向かった。彼らが狩猟や殺戮の対象となったよりは、競争の結果としてヒトに敗れた可能性が高い。あるいは、極度の氷河期の頂点に立ち向かえなかったのかもしれない。

最後のネアンデルタール人は約4万年前から2万4000年前の間に姿を消し、私たちは『地球上に生き残った唯一の人類』になった。アフリカを出発してから約5万年以内に、人類は南極大陸を除く全ての大陸に定住し、地球上で最も広範に生息する動物種となった。火の利用技術、衣服の製造、道具の製作技術を身に付けることで、サバンナの類人猿の集団は、熱帯からツンドラまでの全ての気候帯で生存することが可能となった。

しかし、農業と定住生活への永続的な移行が始まったのは約1万1000年前であり、これは『新石器革命』と呼ばれる転換点であった。

北アメリカの氷床は急速に縮小していたが、地中海東部の肥沃な三日月地帯で最初の作物が栽培化され、そのすぐのちに中国北部の黄河流域でも栽培化が始まったころには、カナダの半分以上がまだ氷に覆われていた。わずか数千年間のうちに、世界のその他いくつかの地域でも祖先たちは同じことを始めていた。農業は北アフリカのサハラ砂漠南縁部一帯のサヘルにも、メソアメリカにも、南アメリカのアンデス=アマゾン地域にも、北アメリカ東部の森林地帯にも、ニューギニアにも出現した。

約10万年間に及ぶ最終氷期を狩猟採集の生活で乗り越えた後、地球が温暖化するにつれて、世界各地の人々は『農業と文明』の道を歩み始め、それが人類を恒久的に変えたのである。文明の誕生は、『植物の栽培』だけに依存していたわけではない。『野生動物の家畜化』もまた重要な役割を果たしていた。

人類が動物を初めて家畜化したのは、定住生活が始まる以前のことであった。犬は約1万8000年前の最終氷期に、ヨーロッパの狩猟採集者によりオオカミから家畜化された。しかし、現代の農場で見られる動物の大部分は、初期の穀物栽培と同時期に人間の手によって家畜化された。例えば、羊とヤギは約1万年前にレヴァントで、牛はおおむね同時期に近東とインドで野生のオーロックスから、豚は約1万年前から9000年前の間にアジアとヨーロッパで、鶏は約8000年前に南アジアで家畜化された、などである。

前述の通り、野生植物を栽培作物に変えたことによって、たとえより多くの時間と労力を投資しなければならなかったとしても、食糧生産を大いに増やすことができた。同時に、これらの動物を家畜化したことで、長時間を狩りに費やすことなく肉を安定して供給できるようになった。しかし、動物の家畜化はそれだけでなく、放浪生活を続けていた狩猟採集者には得られなかった別の機会も与えてくれた。

動物の世話をし、育てて守れば、群れから間引きながらこうした産物がより安定して確保できるようになる。そして、

いったん家畜化されれば、それ以外の産物や労働力も継続的に得られるが、こうした利用は野生動物が相手では到底できないもので、畜産はまったく新しい資源をもたらすのである。このことは『二次産物革命』と呼ばれている。

また、大型動物の家畜化は、狩猟採集社会には手に入らなかった別の重要な資源も提供した。『輸送と牽引のための役畜』としての筋力である。家畜の牽引力を利用することで、農耕民は鍬や掘り棒などの小さな農耕具を使う人力による農業から、『犂(からすき)』の利用へ移行することができた。犂を引く家畜は、食糧生産を別の意味でも活性化した。それまで農地にはあまりにも向かない土地と考えられていた耕作限界地が、農地として利用可能になったのである。平坦でない土地で荷を担ぐ駄獣や、平原で二輪や四輪に荷車を引く牽引動物は、輸送できる物資の量と種類を大幅に増やしたため、遠隔地との陸路の交易路の整備においてきわめて重要な役割を果たした。

そのうえ、馬が引く二輪戦車が前二千年紀にはユーラシアで『戦争に革命』を起こした。後に、より大型で力の強い馬が品種改良によって生まれ騎乗が可能になると、騎馬兵が最も効率のよい戦争の武器となったのである。

動物の筋力の利用は、人間社会の潜在能力を大幅に拡大したのである。異なる環境にまたがる遠距離の交易や旅行は、馬やラバ、ラクダによって可能となった。また、力がありながらも足の遅い牛や水牛のような動物は、四輪荷車や犂を引く牽引力となった。そして、五世紀に中国で『頸帯式馬具(わらび型)』が発明されると、馬もまた牽引に利用できるようになった。これは、北ヨーロッパの重い土地で中世に農業生産性を大幅に向上させる進歩であった。

これらの動物を家畜化し、人の筋力を補完させたことは、人類がエネルギー源を大規模に活用するようになった最初の段階であった。畜力は6000年以上にわたって、産業革命が始まり化石燃料が導入されるまで、文明の原動力として絶大な地位を保持したのである。産業革命が起きると、石炭火力の蒸気機関が列車と船を動かし始め、後には内燃機関が、原油から精製した液体燃料を駆動力として用い、広大な距離を驚異的な速度で移動することを可能にした。

私たちは高度な文明を築き上げ、驚異的な発展を遂げてきた。しかし、近年、その発展の裏返しとして私たち自身の存在を危うくするような、種の存立に関わるような大問題に直面し始めたのである。

そこで、この章の最後に、私たち人類が築き上げた文明の頂点に立つ最新の成果でありながら、逆に、人類の存続を揺るがしかねないとされている課題、すなわち『人工知能(AI)』について触れたい。これは、私たち人類の未来を考える上で重要な契機となるであろう。

『人工知能AI(Artificial Intelligence)』は、私たち人類が築いた最新で最高の誇るべき技術的成果である、そう考えている人が多いのではないだろうか。

では、なぜ、スティーブン・ホーキングをはじめとする一流の科学者たちや、ビル・ゲイツ、イーロン・マスクをはじめとする実業界の成功者たちが、『AI』を恐れ、近い将来、人類の生存を脅かす存在になると警告するのだろうか。

- 2014年5月1日木曜日、ブラックホールや宇宙の起源、時間に関する研究で名高いイギリスの宇宙物理学者スティーブン・ホーキングが、警告を発した。イギリスの新聞《インデペンデント》に掲載された声明文で、ホーキングはわれわれに、人工知能のもたらす不可逆的結果について警鐘を鳴らしたのである。技術は驚くほど急速に発展し、すぐに制御不能となり、人類を危機的状況に陥れる可能性があると彼は主張した。しかし、現時点ではまだ止めることができるとも述べた。明日ではもう遅いかもしれない、と。

- マサチューセッツ工科大学(MIT)の理論物理学教授マックス・テグマーク、カリフォルニア大学バークレー校の人工知能研究者スチュワート・ラッセル教授、ノーベル物理学賞受賞者でありMITの物理学教授フランク・ウィルチェックも、ホーキングの声明文に署名した。

- 2014年12月にも、スティーブン・ホーキングはBBC(英国放送協会)の番組内で、「人工知能は人類を滅ぼす」という主張を再度繰り返したのである。

- 続いて、大成功を収めた実業家、高名な研究者、優れたエンジニア、最も権威ある団体に所属する哲学者らが、ホーキングのあとに続いた。たとえば、スペースXを創業し、ペイパル、テスラモーターズ、ソーラーシティの共同創業者でもあるイーロン・マスクは、公の場で何回も、人工知能が人間を追いやる危険性について訴えている。彼にとってはこれこそが、人類の最も危険な実存の危機なのである。

[補注] 英政府主催の「人工知能(AI)安全サミット」に参加した米企業家のイーロン・マスク氏は2023年11月1日、AIは「人類にとって最大の脅威の一つだ」との認識を示した。AIの開発企業を監督し、懸念があれば警告する「第三者的な審判」の設置を提案した。英メディアが報じた。

AIが高度化する中、マスク氏は「私たちは初めて、人間よりもはるかに賢いものが存在する状況の中にいる」と指摘。「コントロールできるかどうかはわからない」としつつも「人類にとって有益な方向を目指すことはできる」と述べた。

マスク氏は「このサミットで、主要なAI企業が何をしているか監視し、懸念があれば警告できる独立した審判、少なくとも物事を見抜く枠組みの設置を目指している」と記者団に語った。(共同、産経新聞2023/11/2 09:54)

- そして、長らくこの問題について沈黙を守ってきた地球上で最も富める男、ビル・ゲイツが、ついに2015年1月28日、AMA(Ask Me Anythingの略、アメリカのソーシャルニュースサイトRedditの人気カテゴリー)での回答において、人工知能に対する悲観的立場を明らかにした。

確かに、「人工知能」は驚異的な発展を遂げた。グーグルの自動運転車、アップルの音声認識アプリケーション『Siri』、アメリカのクイズ番組で人間に勝ったIBMのコンピュータ『Watson』、彼らはこれらに言及した上で、次のような警告を発するのである。

- コンピュータの『機械学習』(注227)能力は、『ビッグデータ』と呼ばれる大量のデータを供給されることによって、いずれ予測不能なものになるであろう。その理由は、これらのシステムが人間が書いたプログラムによって動くのではなく、バーチャル図書館やデータ倉庫、あるいは世界中を縦横無尽に走りまわって情報を拾い集め、それらが機械的に収斂して築き上げられた知識で動くようになるからである。

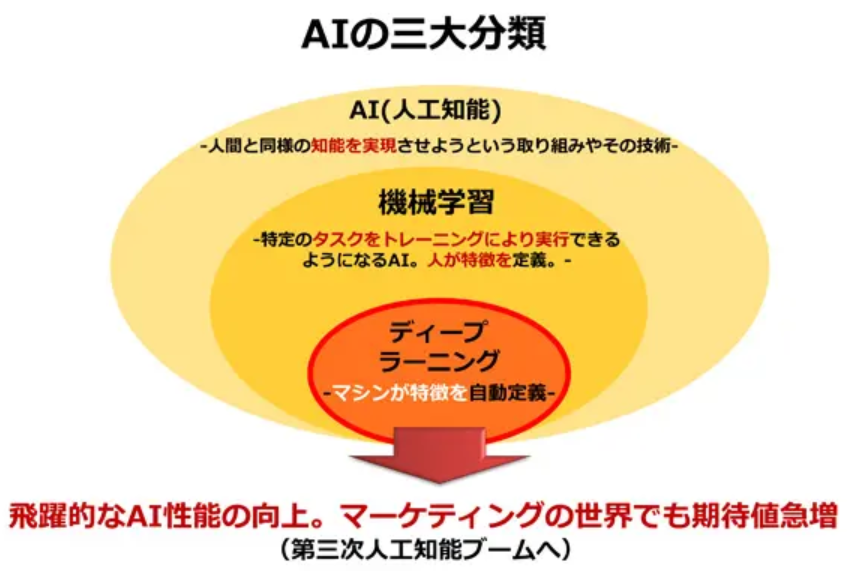

(注227)「機械学習」とはデータを分析する方法の1つで、データから、「機械」(コンピューター)が自動で「学習」し、データの背景にあるルールやパターンを発見する方法。近年では、学習した成果に基づいて「予測・判断」することが重視されるようになった。機械学習の類義語として、「人工知能(AI)」や「ディープラーニング(深層学習)」があるが、「人工知能」を実現するためのデータ分析技術の1つが「機械学習」で、「機械学習」における代表的な分析手法が「ディープラーニング」と言われている。機械学習で最も重視されることは予測の精度である。データの背景にあるルールが正しく説明できているかどうかではなく、より正しく予測できているかどうかを重視する。機械的に予測精度の高いモデルを構築するため、予測モデルが妥当性や納得性を欠く場合もある。一方で、従来の「統計学」による仮説検証型のデータ分析では見つけられなかった“新しい発見”や“高い精度”の予測モデルを構築することができるようになった。

- 動作が予測不能となると、コンピュータの自律性が増大し、我々の管理が及ばなくなり、結果としてコンピュータが我々を支配するようになる可能性がある。その時点が「技術的特異点(シンギュラリティー)」であり、その点を超えると、人類は全てを失う可能性がある。これに対する対策は待ったなしである。無関心でいることは許されないのである、と。

我々人類が営々と築き上げてきた文明の最先端の成果に対して、数多くの賢人達が深刻な懸念、恐れと言っていいかもしれないが、を表明し始めているのである。我々人類は、ある意味、大きな岐路に立っているのかもしれない。

そのため、人類がこれまで辿ってきた10万年にわたる歴史を振り返り、その中での様々な問題について論じながら、来るべき未来について思索する必要がある。

ところで、19~20世紀が他の時代と際立って違う点は、その間に途方もなく大きな変化が起きたことである。私たちの暮らしは、数々の技術革新によって劇的に変わった。自動車、飛行機、テレビ、パソコン、インターネット、携帯電話等、変化は至る所で起こった。私たちは原子を操り、宇宙に飛び出し、抗生物質を開発し、天然痘を撲滅し、ゲノムを解読した。

しかし、人類史という大きな枠組みの中で捉えると、実は過去5000年の間に変わったことはそれほど多くない。

- 5000年前の人々と同様に、我々にも家族があり、学校や政府、宗教や戦争、平和が存在する。出産の祝いや死の悼みも変わらず続いている。スポーツ、結婚式、ダンス、宝石、タトゥー、ファッション、ゴシップ、社会階級、さらには恐怖や愛、喜び、幸せ、歓喜等、これらは全ての文化で普遍的に見られ、永遠に我々と共にある。

- このように考えると、人類は基本的にはあまり変わっていない。驚くべきことに、我々は祖先と非常に似ている。

時代背景が変わっても、我々はわずかしか変化していない。それどころか、真の変化は人類史の中でたった3度しか起きなかったと考えてよいのである。

- これらの変化は全て技術によってもたらされたものである。特定の一つの技術ではなく、互いに関連する一連の技術が、根本的に、持続的に、そして生物学的にまで我々を変えたのである。これら3つの大きな変化が全てであり、それらに基づいて、4つ目の変化として『AI』が出現しつつあるのである。

遥か昔、人類史における最大のエポックの一つ、そして最初の大きな転換点が訪れた。それが『言語の発明』である。そこで、このエポックまで遡り、その意義について考えてみることにしよう。

第1章 第一の時代:言語と火

火が脳にもたらした恩恵

個々に孤立して存在していた人間がいつ火を利用し始めたのか、正確なところはわからないが、10万年前にはすでに広範囲で使いこなされていたことを示す証拠が見つかっている(注228)。

(注228)火の使用が明確に確認できる最古の遺跡は、イスラエルのゲシャー・ベノット・ヤーコブ遺跡で、75万年前のものである。焼けた種(オリーブ、大麦、ブドウ)、木、火打ち石が発見され、これらが火を使った証拠とされている。火打ち石はいくつかの場所に集められており、これらの場所で焚火が行われていたと推測される。手斧や骨(体長1メートルほどのコイなど)も見つかっていることから、焚火を囲み、木の実や魚などを焼いて食べていたと推測される。火の使用が確認できる遺跡が増えるのは、ネアンデルタール人の時代からである。

その後、ギリシャ神話のプロメテウスの話が語られるようになり、それは火が私たちを劇的に変えたという古来の記憶を刻んでいる。

火は「史上初の多機能技術」であった。火は光源となり、動物が火を恐れることから安全を提供した。また、火は持ち運び可能で、寒い地域にも暖を取りながら移動することが可能であった。しかし、

- 火の最大の功績は、「食物を加熱調理」できるようにしたことである。

- なぜこの功績が最も重要であったのかというと、加熱調理により、摂取できるカロリーが大幅に増大したからである。

例えば肉を加熱すると、噛み切るのが簡単になるだけでなく、肉に含まれるたんぱく質がほどけて消化しやすくなる。また、火を使うことで難消化性のセルロースやでんぷんを分解できるようになり、それまで食べられなかった多くの植物が突如として食材に変わった。

- つまり、火は私たちの体内で行われる消化プロセスの一部を『アウトソーシング』する道を開いたというわけである。

生の食材を摂取しても大部分が未消化のまま体内を通過する。そのため、現代の人間が生存に必要なカロリーを生の食材だけでまかなうことは困難である。

では、こうして得た大量のカロリーを、私たちの祖先は何に使ったのだろうか。

- 答えは「脳」である。彼らは、これらのエネルギーを投入し、比類なき複雑さを持つ脳を進化させた。結果として人間は短期間で、ゴリラやチンパンジーが持つ3倍のニューロンを獲得したのである。

この脳はしかし、イタリア製のスーパーカーのようなものなのである。止まった状態から時速60kmまで一瞬で加速できる代わりに、大量のガソリンを消費する。実際、私たちはぜいたくにも総消費カロリーの20%をこの高度化した脳を支えるためだけに使っているのである。この半分の量のエネルギーでさえ、知性の維持に費やす生き物はほとんどいない。生存という観点からは、これはかなり大胆な賭けだった。

そしてその賭けがめでたく報われ、私たちはもう1つの新たな技術である『言語』の創造に至った。

- 言語はまさに大きな飛躍であり、歴史家ウィル・デュラントによれば、「言語が私たちを人間にした」。

- そのようなわけで、「火」こそが、私たちと『技術』が今も織りなす長い長い物語の出発点だったということになる。

では、「技術」とはいったい何だろうか。

- ここでの『技術』とは、知識を物やプロセス、あるいはテクニックに応用することを指す。

- それでは、技術は何のためにあるのか。主として人間の能力を高めるためである。技術によって、私たちはそれまでできなかったことを可能にし、それまでできていたことはより上手に、より楽行うことができるようになった。

もちろん、私たちの祖先は火の前にも単純な技術を使っていた。それは200万年以上も前のことである。しかし、火は特別であった。今も私たちは火に魔法のような力を感じる。キャンパーたちは夜な夜な焚火を囲んで炎を見つめ、この世のものではないような揺らめきに魅入られる。

もっと強大な技術である「言語」は、

- 私たちが『情報を交換』することを可能にした。

言語を使えば学んだことを要約し、人から人へと効率よく広めることができる。例えば、熊に襲われて大けがをした人が経験から得た「熊は背を向けて逃げる人を追いかけて襲いかかる」という知識を、彼を直接知らない多くの人も得られるわけである。

さらに、

- 「言語」は人間が持つ特殊能力の1つともいえる『協力』を可能にした。

言語を持たないヒトが1ダース集まってもマンモス1頭には太刀打ちできないが、言語を使って協力し合えれば、彼らは強大な力を持つようになる。

私たちの大脳は言語を生み出し、言語を通じて思考することで大脳がさらに発展するという好循環が存在する。言葉を使わなければ達成できない特定の思考パターンが存在するからである。

- 言葉は基本的に考えを表す記号であり、話すという技術がなければ、複雑な思考の組み合わせや変化を処理する方法が不明瞭である。

言語のもう一つの大きな贈り物は、『物語』である。

- 「物語」とは私たちが進歩するために最初に必要だった「想像力」に形を与えるものであり、人間に最も重要な要素である。

- 今日ある「物語歌(バラッド)」、「詩」、はたまた「ヒップホップ」(ラップなどのリズミカルなミュージックからなる音楽のジャンルの一つ、または、そのリズム、セリフを同じ調子でリズミカルに繰り返すこと)の原型といわれる『詠唱(チャント)』は、話すことを覚えた私たちの祖先が最初に創作したものであろう。

韻を踏むと覚えやすくなる理由は、歌詞が散文よりも覚えやすいのと同じ原理による。私たちの脳がそのように設計されているため、「イーリアス」と「オデュッセイア」は、文字が発明されるずっと前から長期間にわたって口伝で伝えられてきた。

口ずさむことができるような歌はみな物語仕立てになっていて、歌詞に「物語」や「お話」といった言葉まで出てくるという点は注目に値する。「ギルガメシュ叙事詩」に代表される人類最古の物語も、「書く」という技術が発明されるまでの間、数千年にわたり口承で伝わってきたのだろう。

言語はどこで生まれたのか

言語がどこで生まれたかについては、現在使用されている言語から推測する以外に手段がない。最初に人間が話した言葉、そしてそれに続く私たちの祖先の言語は、すべて長い時間の間に失われてしまった。

- 現代の言語は、理論的に再構築された『共通祖語』に基づく語族に分類されている。アフロ・アジア祖語、アナトリア祖語、印欧祖語、トルコ祖語、日本祖語、オーストロネシア祖語、チベット・ビルマ祖語、ユト・アステカ祖語などである。その中で、例えば『印欧祖語』からは、ヒンディー語、英語、ロシア語、ドイツ語、パンジャーブ語など、今日存在する445の言語が派生した。

言語学者は、言語間にみられる単語の類似性に基づいて祖語を研究する。2013年にはイギリス・レディング大学の研究者がこの手法を用いて、英語圏の私たちが現在使っている言葉の中で最も古い単語を同定した。彼らの研究から、23の「超高度に保存された」、すなわち1万5000年間ほぼ同じように発音されてきたと考えられる単語が明らかになった。つまりこれらの単語は、印欧祖語より前に存在した祖語にまで遡れる可能性がある。23個の中には「男(man)」、「母(mother)」、「2(two)」、「3(three)」、「5(five)」、「聞く(hear)」、「灰(ashes)」、「虫(worm)」などが含まれている。そして、中でも最も古い言葉は「ママ」のような単語だった。様々な言語で、母親を指す単語はmの音、つまりだいたいの赤ちゃんが最初に発音できるようになる音で始まるからである。

さらに興味深いのは、言語学的祖先が見つからない、どこから出現したのかわからない出生不明の言語があることである。そういった孤立した言語の代表例ともいえる「バスク語」は、スペインとフランスの間の山間部に住む人々によって話されている。多くの研究者はバスク語が印欧祖語よりも古いと考えており、バスク人の間には、エデンの園にいたアダムとイブもバスク語を話していたという伝説まで残っている。

言語の汎用性と複雑さは驚異的であることは確かだ。英語を構成する語彙の数は最近100万語を突破したが、私たちは日常的に2万5000語ほどを使用している。なお、新しい英単語の生成速度は徐々に減少しているが、それでも1時間に1つの割合で新語が生まれているとされる。シェイクスピアなどは、新しい単語を朝食前に3つ作り出すことが日常の一部であったと言われている。新語生成の速度低下は、スペルチェッカーの機能を持つ文書作成ソフトウェアが原因であるという説が有力である。赤い波線が並ぶメールを送りたくない場合、自分が新しく作り出した単語を使わず、スペルチェッカーのリストに既に掲載されている語彙を使用するのが最善策となる。

さて、狩猟採集民族として言葉と火を使いながら生活していた10万年間という第一の時代に住んでいた私たちの祖先の生活はどのようなものであったのだろうか。当時の世界人口は約20万人で、人類の存続が確約されていたとはとても言えない時代だった。ほとんどの人々は社会主義的な(集産主義的な)生活を送り、その実践形態には様々なバリエーションがあったに違いないが、ほぼ階層化されていない社会生活を送っていた。また、西暦1700年ごろまでは地球上に5000万人以上の狩猟採集民族がいたことから、私たちには「近代の」狩猟採集民族について直接知ることができた事実が多くある。現在でも、私たちが接触できていない狩猟採集民族が100以上は存在し、その総人口は1万人を超えるといわれている。

現代の狩猟採集民族の生活様式から類推すると、農業を始める前の人類が必要な食料を確保するのは容易ではなかったと考えられる。また、病気になった場合、たちまち生命の危機に立たされたであろう。

- そのような状況下では、純粋に利己的な要素から集産主義が生じたと推測される。最も力強い者であろうとも、いずれ他者の助けを必要とする時が来るからである。また、共有の精神を持つ集団は、そうでない集団よりも生き抜く能力が高かったと推察される。

富を独占し、蓄積する意味も当時は存在しなかった。富と言えば、その日に捕まえたカブトムシの幼虫などの貴重な栄養源くらいであり、それ以外のものは保管する手段がなかった。人間は1日1日を辛うじて生き延び、一度の厳しい冬や一頭の凶暴なマンモスによって突然命を絶たれる可能性があった。

現代のルソー主義者たちは、この時代をロマン主義という視点から見る傾向があり、人類が美しい自然と調和して生きていたシンプルな時代として描きがちである。しかし、もし現代の私たちが突然その時代に投げ込まれたなら、そこが古き良き時代であるとは思わないだろう。その時代は暴力的であり、ハーバード大学の心理学者スティーブン・ピンカーによると、古代人の骨の分析結果から、その時代の狩猟採集民の約6人に1人が他人の暴力によって命を落としていたとされる。それに対して、2度の世界大戦があった20世紀でも、そのような死に方をした人間は30人に1人だった。そのため、

古代の狩猟採集民の生活が短く、苦痛に満ちた厳しいものであったことは間違いない。しかし、その時代は人間を試す場であり、言語と共に、私たちの祖先は今日に繋がる道を歩み始めたのである。

図表

図323 AIの三大分類

MarkeZine・文系のためのAIマーケティング教室(2018/11/27)

(https://markezine.jp/article/detail/29471)