第六部 人類の出現と進化

第3章 生物学上の恩恵

性革命

きらびやかな高層ビルが立ち並び、大陸間を縦横に飛行機が飛ぶ現代の世界も、わずか一万年前に我々の祖先が栽培化した草木植物を食べて生きている。これらの穀物は日々のエネルギー需要の大部分を供給するが、人間はパンだけを食べて生きているわけではない。我々の食事には多くの種類の果物と野菜が含まれる。しかしながら、多様に見えても、我々が食べるほぼすべての植物は、『被子植物』と呼ばれる特定のグループに属している。したがって、被子植物の驚くべき進化上の革新を広い視野から見るために、それ以前の植生の形態を観察することにしよう。

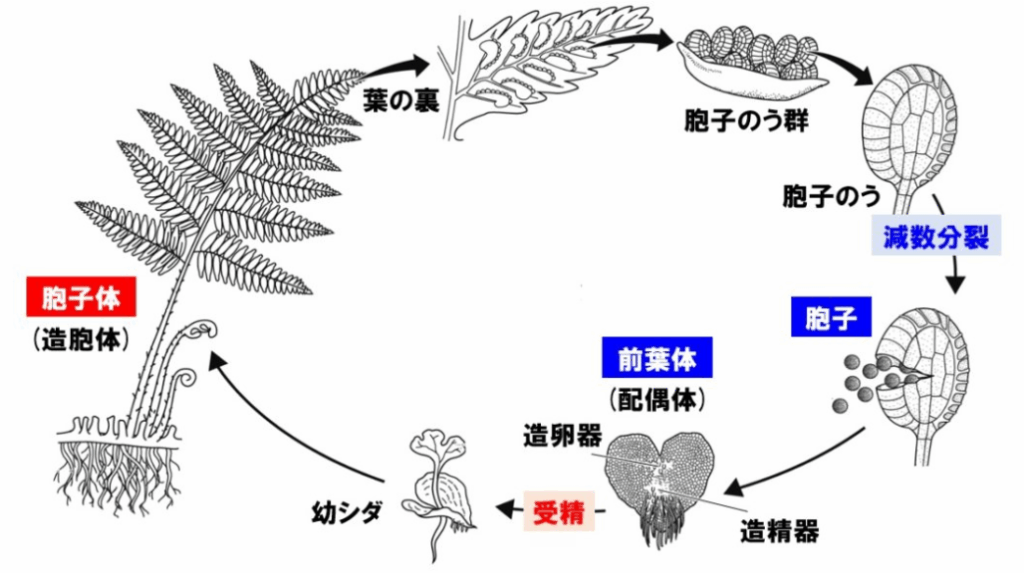

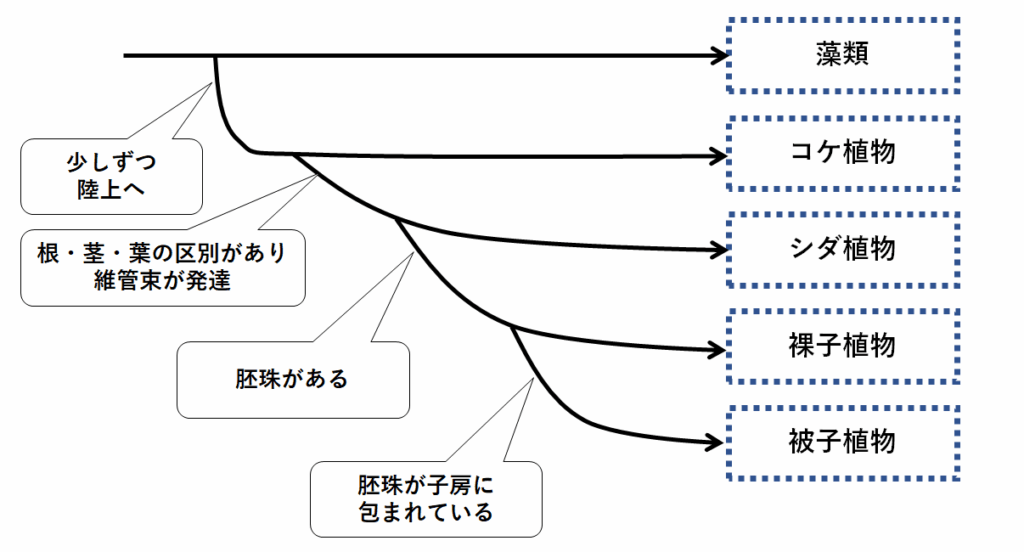

石炭紀の原始的な樹木は、産業革命の動力となる膨大な埋蔵量の石炭を生み出した。これらは現在でも人類が消費するエネルギーの三分の一を占めており、『シダ植物』と呼ばれる種類の植物だった。

現在のシダと同様、これらの植物は風で「胞子」を飛散させて子孫を残した。胞子は、適切な環境の地面に到達すると発芽し、小さな緑色の葉を展開する植物(「前葉体」と称される有性世代)へと成長する。しかし、その際に含まれる遺伝物質は全体の半分だけである。生殖能力はこの世代に特化しており、この段階で形成される精子は土壌内の水膜を通じて移動し、近くの別の前葉体から生じる卵細胞に到達する。受精が行われると、二組の染色体が再構築され、受精卵は完全な大きさの木へと発展する。この子孫を残す手段は一見奇妙に映るかもしれない。人間に例えれば、自分の精子や卵子を目の前の地面に放出し、それぞれが自身のミニチュア版に成長した上で性交を行い、成体を生成しなければならないような状態に相当する。そして、この繁殖戦略は石炭紀の湿地に生息していたシダ植物では有効であったが、「生活環」(生物個体が発生を開始してから次世代の個体が発生を開始するまでのサイクル)を交代させるためには常に水分の豊富な土壌に依存しなければならなかった。

石炭紀の終わりには『裸子植物』-「裸の種子」をつける植物-が登場し、現代で私たちがよく見るモミ、マツ、スギ、トウヒ、イチイ、セコイアなどの常緑の針葉樹として存在している。これらの木々は、生活環の中間段階を効果的に抑制する形で進化した。裸子植物は受精すると、球果(松かさ)の鱗片に露出した種子を生成する。種子は、かさに保護され、一定のエネルギーを貯蔵しながら、発芽に適した条件を待つ。この進化的な革新により、植物は湿地帯から独立することが可能となった。これはある意味では爬虫類の進化と似ており、爬虫類は両生類とは異なり、子孫を残すために水辺に戻る必要がなくなった。

「裸子植物」が世界各地に広がるにつれて、他の植物種は文字通りその影に隠れ、シダ類のようなものは大抵、森林の薄暗い下生えで生き残ることができた。一部の裸子植物、例えば中国中部のイチョウは、氷河期を越えて孤立した地域で続けて自生している。裸子植物は今日でも広範囲に見ることができ、北極圏のツンドラから北アメリカのプレーリーやユーラシアのステップの草原まで広がるタイガの生態系では、トウヒ、マツ、カラマツなどの針葉樹が密集した森を形成している。針葉樹は、建築材としての軟材や紙の原料の提供源として人類史において重要な役割を果たしてきた。さらに、松の実のように、炒めてサラダに混ぜたり、すりつぶしてバジルと一緒にペスト・ジェノヴェーゼにしたりと、私たちの食事の一部ともなっている。

裸子植物は約1億6000万年間にわたり地球の植生を支配してきたが、今日の世界の植物の大半は『被子植物』である。その多様な種の豊富さ、そして生息範囲が地球上のさまざまな環境に広がる点で、被子植物は優れている。温帯の落葉樹林、熱帯雨林、乾燥地帯の広大な草原、そして砂漠のサボテンもみなそうである。被子植物は性生活を高度に洗練させてきた。その卵は裸で露出しているわけではなく、特別な器官に包まれている。この器官は元々丸まった葉から進化し、その中で種子が育つ。英語での被子植物、「アンジオスパーム」は『覆われた種子』を意味する。

しかし、被子植物のもっと目立つ特徴は、

- 『花』を発達させてその生殖器を派手に飾ることで、他の個体に誇示することである。この進化的な発明により、被子植物は多種多様な昆虫や鳥、一部のコウモリや哺乳類を引き寄せ、一本の植物から別の植物へと花粉を運んでもらっていた。

- 最初期の花はおそらく単純な白色であったが、植物と受粉者が共に進化するにつれて-これは生命の歴史における『共進化』の最高峰とも言える話である-、世界は色とりどりの花と魅力的な香りで溢れるようになった。

- 花をつける種子植物の特殊化した生殖器は、それによって自分たちの生殖に動物を巻き込めるようにしただけでなく、種子が入っている子宮もまた肉厚の容器となって散布を助けた。これが『果実』の誕生につながったのである。

白亜紀後期、つまり恐竜が存在した最後の時代において、地球上の植物群落は既に現代のそれとかなり似通った形を取っていたであろう。セイヨウカジカエデ、スズカケノキ、ナラ、カバノキ、ハンノキなどの科や属の木々はすでにしっかりと生育していたのである。しかし、一つ特異な例外が存在した。大陸の乾燥地域に位置する森林のない開けた平原は、まだ奇妙なほど異なる景観を呈していたであろう。ヒースやアザミの原始的な形態のものは既に存在していたが、草本植物の進化は白亜紀の終焉まで達成されなかったのである。恐竜は草の存在しない土地を徘徊していたのである。

私たちが霊長類として進化し、狩猟採集者としての発展を遂げたのは果実、塊茎、被子植物の葉のおかげである。そして、人類が採用した農業はほぼ全面的に被子植物に依存している。穀類は被子植物である。実際には、人間が収穫する粒の部分は、植物学的には草本植物の果実なのである。化石記録から草の痕跡が最初に見つかるのは約5500万年前だが、新生代を通じて地球が一貫して寒冷かつ乾燥した状況になると、2000万年前から1000万年前にかけて世界各地で草を中心とした生態系が確立した。したがって、

人類そのものの進化は、

- 東アフリカの乾燥化によって促されただけでなく、

- 世界全体が寒冷化し乾燥したことによって、文明を支える主要作物として栽培化されることとなる植物(の原種)が繁茂する環境が生じた

のである。私たちが食用にするその他の植物もほぼすべて被子植物の「八つの科」のいずれかに属している。

- 『イネ科』の草についで重要な科は『マメ科』で、ここにはエンドウやインゲン、大豆、ヒヨコマメが含まれるほか、家畜の餌とするアルファルファ(ムラサキウマゴヤシ)やクローバーなども属している。

- 『アブラナ科』にはセイヨウアブラナ(菜種)やカブなどが含まれるが、この科の一種で、雑草のようなカラシナは、品種改良によってこの草のさまざまな特徴をそれぞれ強調することで変貌を遂げ、キャベツ、ケール、芽キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、コールラビなどの野菜を生み出した。

- 食用となる被子植物のその他の科には、ジャガイモ、トウガラシ、トマトなどの『ナス科』、ヒョウタン、カボチャ、メロンなどの『ウリ科』、パースニップ(アメリカボウフウ)、ニンジン、セロリなどが含まれる『セリ科』などが存在する。

- 私たちが食べる果物の大半は『バラ科』(リンゴ、ナシ、モモ、プラム、サクランボ、イチゴなど)や、

- 『ミカン科』(オレンジ、レモン、グレープフルーツ、キンカンなど)のものである。

- 『ヤシ科』の樹木も歴史的に重要な役割を果たし、ココナッツのほか、より大きな影響を与えたナツメヤシを私たちに提供してくれる。ナツメヤシは、中東の砂漠を越える隊商のために、高栄養価で軽量な食料源として活用されてきた。

これらの被子植物の各科において、私たちは植物のさまざまな部位を食用にしている。進化の過程で、被子植物が動物に種子の散布を助けるために魅力的で美味な果物を生み出したものを、人間は好んで食べるのである。植物はまた翌春の生育を可能にするエネルギーを蓄えるものであり、これらが栽培されると根菜や茎菜となる。膨らんだ根となるものには、キャッサバ、カブ、ニンジン、ルタバガ(スウェーデンカブ)、ビート、アカカブがあり、一方、ジャガイモやヤムイモの塊茎では、膨らむ部分は植物の茎部である。私たちはキャベツ、ホウレンソウ、チャード(フダンソウ)やチンゲンサイに加え、サラダ野菜やハーブなどの葉も食べる。私たちが食べるカリフラワーやブロッコリーなどは、実際には未熟な花蕾(からい)である。したがって、要するに私たちは草を食べて生きているだけでなく、バラの茂みや有毒なナス科の植物の近縁種も食べているのである。そして、被子植物は食糧を提供するだけでなく、綿や亜麻、サイザル麻、麻などの繊維や、さまざまな天然の薬も私たちに提供しているのである。

文明のAPP

人間は、多種多様な被子植物を栽培し、積極的に食べてきたが、家畜化した大型動物の種類ははるかに限定されていた。特に家畜化されたのは、ほぼ二つのカテゴリーの哺乳類だけであった。

本当に哺乳類と呼べるものが最初に出現したのは約1億5000万年前のことであった。しかし、6600万年前に大量絶滅で恐竜が一掃されたからこそ、哺乳類の祖先はこれら爬虫類によって残され誰もいない空間となった場所へ生息域を広げることができたのである。しかし、

現在世界を占める三つの主要な目(もく)の生物、すなわち『偶蹄目(ウシ目)Artiodactyla』、『奇蹄目(ウマ目)Perissodactyla』、『霊長目(サル目)Primates』は、1000万年前まで存在しなかった。これら三つの目をまとめて『APP哺乳類』と呼んでいる。

人間は霊長目に分類される一方、偶蹄目と奇蹄目は聞き慣れないかもしれないが、これらの動物は私たちの生活に深く関わっている。それどころか、人類の文明の基盤そのものを提供したとさえ言えるであろう。これらの動物は『有蹄類』(注226)、または蹄を持つ哺乳類の二つの集団を形成している。偶蹄類は偶数本の足指もしくは割れた蹄を持つ動物で、奇蹄類は奇数本の足指を持つ。

(注226)ひづめ(蹄)をもつ草食獣とそれに近縁の哺乳類の総称。狭義には「奇蹄類」と「偶蹄類」だけを指すが、広義には絶滅した「踝節(かせつ)類」から分かれ出たと推定される「長鼻類」、「ハイラックス類」、「カイギュウ(海牛)類」、「管歯類」をも含める。なお、「目」というのは分類学の階級の一つだが、「類」というのは、分類学の階級ではない。人類や鳥類などの「類」というのは、ヒトの仲間、鳥の仲間というような意味なので、霊長類というのも、霊長の仲間というような意味となる。厳密さを求めるようなものではないので、使われる場面によって多少その範囲が変わっても問題ないようなものだと考えられる。

偶数の足指をもつ偶蹄類には豚、ラクダのほか、反芻する全ての動物、すなわち、レイヨウ、シカ、キリン、牛、ヤギ、羊などである。反芻動物は硬い草を口のなかに吐き戻して再び嚙み、四つに分かれた胃の第一胃にいる細菌を使って植物繊維を発酵させて化学的に分解することで、これを細かくする難題に対処してから、残りの消化器官に通して栄養素を吸収する。偶蹄類は、現在の世界で多数を占める大型草食動物である。割れた蹄は、私たちの手の第三、第四指に相当する二本の足指からなる(蹄が四つに割れた種もいる)。

一方、奇数本の足指をもつ奇蹄類には、馬、ロバ、シマウマのほか、バクとサイなどが含まれる。奇蹄類の足指はサイのように三本あるか、馬のように一本しかない。実際には、馬は私たち第三指に当たる指で、駆け回っているのである。反芻動物とは異なり、奇蹄類には単純な胃しかなく、後腸で発酵させている。これらの動物は、盲腸と呼ばれる腸内の大きく肥大した袋に細菌を宿しており、そこで植物を発酵させ、栄養素を放出させるのである。

過去1万年前に人類が家畜化してきた大型動物の大多数が、それも人間の文明が食肉や二次産物、動力を得るために依存するようになった動物が、いずれも哺乳類のうち、有蹄類という一つのグループに属する種だというのは驚異的である。そして、これらの有蹄類が最初に登場した状況にも、非常に興味深く、謎が多い部分が存在する。

世界の発熱

驚くべき事実として、

- 偶蹄目と奇蹄目は、霊長目と同様にいずれも、約5550万年前の1万年ほどの僅かな期間で急速に多様化し、大量に出現した。後に東アフリカでホモ・サピエンスへ進化する我々の祖先も含め、家畜化と文明の発展において不可欠な全ての動物グループは、地球の時間尺度で見れば同時期に出現したのである。

- そして、このAPP哺乳類の大量出現を引き起こしたと考えられる出来事は、地球全体の気温が急激に変動した一度の地球の痙攣-地球全体の気温の極端な揺れ-であった。

この急激な温暖化現象は、『暁新世–始新世境界温暖化極大期』、略して『PETM』と称されている(暁新世-始新世環境温暖化極大イベント(PETM)、291頁参照)。一万年未満という地質学的には非常にわずかな期間に、膨大な量の炭素(二酸化炭素CO2またはメタンCH4)が大気中に放出され、地球の気温が5℃から8℃も上昇した。この気温の急上昇によって、世界は過去数億年間で最も暑い状態になった。

環境がこれほど激しく揺さぶられたにも関わらず、白亜紀終末またはペルム紀終末の規模の大量絶滅は生じなかった。しかしながら、全世界の生態系はその姿を変えてしまった。熱帯の環境は極地にまで拡大し、北極圏においても広葉樹が繁茂し、クロコダイルやカエルが生息する状況となった。PETMは、深海のアメーバの一種である「有孔虫」(図222、274頁参照)の一部を絶滅させた。有孔虫は、深海において海水温が上昇し、酸素が減少した状況に対応できなかったのである。一方、「渦鞭毛藻類」(注97、図111、157頁参照)といったプランクトンは、太陽に照らされた穏やかな海面で大いに繁殖した。

PETMによる地球規模の環境変動は、多くの動物の進化を劇的に促進した。中でも気温の急激な上昇は、新たな哺乳類の目、APP目の出現の契機となったと考えられる。

この時期の大気温度の急激な上昇は、大量かつ急速な炭素放出が原因である。その炭素放出の大部分は、地球の歴史における数々の火山活動の結果とは異なり、生物起源であることが特筆すべきである。

この事実は、海底の岩石に含まれる炭素の分析から明らかとなった。炭素原子は、質量の異なるいくつかの同位体として存在する。軽い炭素は主要な生化学反応で優先的に利用されるため、生物体内の分子や生物が放出する二酸化炭素やメタンには、軽い炭素が多く含まれている。

- PETMの時期に海底に堆積した石灰岩の炭素同位体を分析した結果、科学者は軽い炭素の比率が大きく上昇していたことを確認した。これは、大気中に大量に放出され、気温の急上昇を引き起こした二酸化炭素またはメタンが、生物起源であったことを示している。

この時期の初期、火山の噴火が大量の二酸化炭素を放出し、海底に堆積した氷状の「メタンハイドレート」を不安定にしたと考えられている。このメタンの水和物は、冷たく高圧の海底環境で形成され、分解菌によって生成されたメタンを閉じ込めている。しかし、これらの水和物は暖められると分解し、閉じ込めていたメタンを放出する。メタンは二酸化炭素の約80倍の温室効果を持つ強力な温室効果ガスであるため、初めに放出されたメタンがさらなる温暖化を引き起こし、メタンハイドレートの氷が不安定化するフィードバックの連鎖が生じる。南極の永久凍土が解け始め、温暖化する気候によって野火が頻発するようになると、メタンハイドレートの氷とともに、さらに多くの温室効果ガスが放出されたと考えられる。

初期の火山の噴火は、生物起源の炭素の大量放出という主要なフェーズへのトリガーとなり、それがPETMの蒸し暑い気候を引き起こしたのである。

気温の急激な上昇は強烈であったが、地質学的な時間尺度から見れば短期間で終わった。大気の状態も世界の気候も約20万年で以前のレベルに戻った。

それでも、この地球温暖化-海洋が大量のメタンガスを放出した結果引き起こされた短期的な発熱-は、人類史上最も基本的な三つの哺乳類の目の出現を引き起こしたのである。

- 偶蹄類、奇蹄類、そして我々自身のグループである霊長類は、全てPETMの開始とともに突然出現し、その後アジア、ヨーロッパ、北アメリカへと急速に広がった。

この極端な気温の上昇がAPP目の出現を促進したと仮定するならば、偶蹄類と奇蹄類が優勢となるような生態系を生み出したのは、数千万年にわたる地球の寒冷化と乾燥化であった。大陸全体が乾燥し草原が広がると、草食性の蹄のある動物が進化し、牛、羊、馬の祖先を含む多数の種に分化した。つまり、

- 人間が耕作するようになる穀類を供給した草原は、我々が家畜化した蹄のある大型動物が登場する進化の舞台も提供したのである。

しかし、地球が最終氷期から脱出し、世界各地で人間の集団が定住を始め、周囲の自然を農耕化・家畜化した時期には、穀類も蹄のある草食動物も地球全体に均一に分布していなかった。そして、この事実は後の文明の発展に深い影響を与えることになったのである。

ユーラシアの利点

自然界に存在する約20万種の植物の中で、人類の食用に適している種は僅か数千種に過ぎず、そのうち栽培化して耕作可能な種は数百種しかないである。前述の通り、歴史を通じて主食となり、世界各地の文明を支えてきた食糧は『穀物』であるが、栽培化された穀物の起源となる野生の草本植物は、世界各地に均等に自生しているわけではない。

最も栄養価の高い大粒の種を生産する56種の草のうち、33種は地中海一帯とイングランドに、6種は東アジアに、4種はサハラ以南のアフリカに、5種は中央アメリカに、4種は北アメリカに自生し、南アメリカとオーストラリアにはそれぞれ2種しか自生しない。

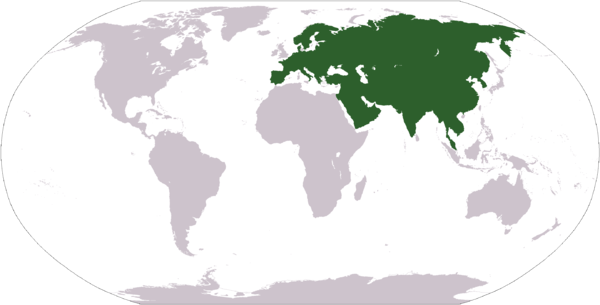

このことから、農業と文明の黎明期から、ユーラシアは人類が栽培化しやすく、増加する人口を支えるのに適した野生の草本植物に恵まれていたのである。ユーラシアはただ生物学的な恵みを受けただけでなく、大陸の位置する方向自体が遠隔地間での作物の普及を大いに促進していたのである。

超大陸のパンゲアは分裂したときリフト沿いに引き裂かれたが、

- それはたまたまユーラシアを東西方向に広がる大きな陸塊として残すことになった。この大陸全体は地球の円周の三分の一以上にまたがるが、そのほとんどは緯度としてはかなり狭い範囲内に収まっている。

- 気候帯と生育期間は主に地球の緯度によって決まるため、ユーラシアの一部で栽培化された作物はこの大陸全体に移植可能で、新たな土地への適応も最低限で済んだのである。その結果、小麦の栽培はトルコの高地からメソポタミア、ヨーロッパ、そして遠くインドまで迅速に広がった。

一方、アメリカの南北両大陸は、パナマ地峡でつながっていたが、南北方向に位置している。アメリカでは、一つの地域でもともと栽培化された作物を別の地域に普及させるには、植物種を別の生育環境に再適応させるための、はるかに困難なプロセスを伴うことになる。

旧世界と新世界のこの配置の根本的な違いは、プレートテクトニクスと大陸の移動から生じたものであるが、その結果、ユーラシアの文明はその発展の過程で多大な利益を得てきたのである。

世界各地の大型動物の分布も同様に偏っており、ユーラシアの社会はこの点でも独特の利点を有していた。人間によって家畜化されやすい野生動物の特性には、栄養価の高い食糧となることや、おとなしい性質であること、人間に対する生まれつきの恐怖心がないこと、自然に群れて行動すること、飼育下で繁殖させられることなどがある。だが、野生動物でこれらすべての要因を満たす種は比較的少数しかいない。体重40キロ以上の世界中の大型哺乳類148種のうち、72種はユーラシアに生息し、そのうち13種が家畜化された。アメリカ大陸に生息する24種のうち、リャマ(およびその近縁種のアルパカ)だけが南アメリカでは家畜化された。北アメリカとサハラ以南のアフリカ、オーストラリアでは家畜化された大型動物は皆無だった。

- 人類史においてもっとも重要な5種類の動物-羊、ヤギ、豚、牛、馬-は、特定の地域で輸送を担ったロバとラクダとともに、ユーラシアにのみ生息していた。これらは家畜化され、その後数千年間に渡り大陸全体に拡散した。

- 歴史的に最も影響力のあったのはこれらの大型哺乳類で、これらの動物からは食肉だけでなく、乳、皮革、獣毛などの二次産物や畜力も得られたのである。

ウマ科の動物(馬及びその関連種)は、北アメリカの草原で進化したのだが、最終氷期の終焉時には生き残ったウマ科の四つの系統は全てユーラシアに存在した。それらは近東の「アジアノロバ」、北アフリカの「ロバ」、サハラ以南のアフリカの「シマウマ」、そしてユーラシアのステップ地帯の「馬」である。また、荷物を運んだり人を騎乗させたりすることで長距離移動に不可欠な役割を果たしたラクダの祖先も、カナダの高緯度北極圏という寒冷な地域に生息していた。これらのラクダは氷期に海面が低下していた期間にベーリング陸橋を渡り、ユーラシアへと移動した。アジアに生息するフタコブラクダは、これらのアメリカから移動してきた動物の直接の子孫であり、アフリカとアラビアの暑い砂漠に生息するヒトコブラクダは、体の表面積を最小限に保ち、水分を失わないように進化した。これらのラクダは、サハラ砂漠やアラビア半島、アジアのステップ地帯の南側周辺の砂漠で長距離交易路の支柱となった。ラクダ科の動物はパナマ地峡を渡り、南アメリカへも移動したが、そこでリャマとアルパカに進化した。しかし、リャマは人間と同程度の荷物しか運べず、アルパカは被毛のためだけに利用された。

- アメリカの文明が生物面で直面したこれらの不運の大いなる皮肉は、ユーラシアで輸送と交易にこれほど中心的な役割を担ったウマ科とラクダ科の動物が、実際にはアメリカ大陸で進化し、その後ベーリング陸橋沿いにユーラシアへ移動したということである。ところが、馬もラクダもその発祥の地ではのちに死に絶えてしまった。おそらく最終氷期に同じ陸橋を逆方向に渡った初期の人類によって乱獲されたためだろう。

最初のアメリカ人たちは無意識のうちに、自分たちの大陸での文明の発展を妨げていたのである。なお、北アメリカのウマ科やラクダ科の大型動物の絶滅の原因については、気候変動による環境の変化が大きな要因であったとする説も存在する。

- ロバ、馬、ラクダはユーラシアでも、アラビアやアフリカでも、ステップや砂漠、山道を越えて旅をし、交易を行う上で不可欠な存在となり、経済を大いに発展させ、人々や資源、アイデアや技術を旧世界の隅々まで運ぶことを可能にした。一方、アメリカ大陸は生物学的な恵みに乏しく、このような発展の恩恵を受けることはできなかった。

ラクダは再びアメリカ大陸に戻ることはなかったが、馬は16世紀初めにスペインの征服者(コンキスタドール)とともに故郷へと連れ戻された。そして、1500年代に新旧世界が再び接触すると、アメリカ大陸の文化を支配するのは、ユーラシアの豊かさを受け継いだヨーロッパの国々であった。

人類が新生代、つまり「新しい生命」の時代に出現した時、私たちは「被子植物」と「哺乳類」を代表とする世界に進入した。「覆われた種子を持つ植物」と、「乳房を有する動物」である。しかし、

- これらの大まかなカテゴリーの中でも、人類は総じて栽培化・家畜化する種については驚くほど選り好みをしていた。文明は歴史のいつの時代も、気候が過去数千万年の間に寒冷化し乾燥化する中で世界各地に繁茂した野生の草本植物に由来する穀物を主食として支えられてきた。これらの草原の拡大は、人間が家畜化するようになった蹄のある動物を多様化させ、それによって人間には食肉、乳、獣毛、輸送手段、牽引力が安定して供給されるようになった。

だが、

- 人間が農耕民として定住し、最終氷期が終わった直後に文明の道を歩み始めた時、世界各地で家畜化・栽培化できる動植物の分布に偏りがあった。この偏りは、大陸の位置と相まって、歴史のパターンに深い影響を及ぼした。

初期の文明の多くは、ティグリス川とユーフラテス川、インダス川、ナイル川、黄河などの大河の土手沿いに出現した。

- これらの川は、安定した農業を営むための活力源であり、政治権力は大半が灌漑のための水を中央集権的に管理することから生じた。農業の成功は、世界を循環する水の流れに完全に依存していた。

この水は海から蒸発し、雨となって降り、地中に浸透し、最終的に再び海へと戻るものであった。川はこの水の循環の最も安定した段階であり、今日でも世界各地の多くの人々を養うために欠かせない存在である。

産業規模の農業は、今や76億人以上を支えるまでに高度に進化した。今日では地球の総人口の40%以上がインド、中国、東南アジアに住んでおり、このことは地理上の中心地としての『チベット』の重要性に目を向けさせる。

給水塔

歴史の様々な時代にわたり、中国は『チベット高原』を支配してきた。その例としては、13世紀のモンゴル帝国の元王朝や、18世紀初頭以降の清王朝の最盛期が挙げられる。近年では、1951年に毛沢東指導のもとで成立した中華人民共和国がチベットを併合し、1959年の反乱後、同国の宗教的指導者であるダライ・ラマがインドへ亡命し、そこで亡命政権が国際社会に向けて独立運動を続けている。

中国がチベット高原の支配を続ける理由は二つ主要な戦略に基づいている。一つ目は軍事的な理由である。これは、中国の中心部を戦略的に見下ろす位置を確保しようとするインドの試みを防ぐためである。インドが平原を占領しなくても、チベットに自治を認めることは、インドが軍事基地を設置する可能性を許してしまうため、中国はこれを懸念している。

二つ目、そしておそらくより重要な理由は、チベット高原が提供する生命維持に必要な資源、すなわち『水』である。

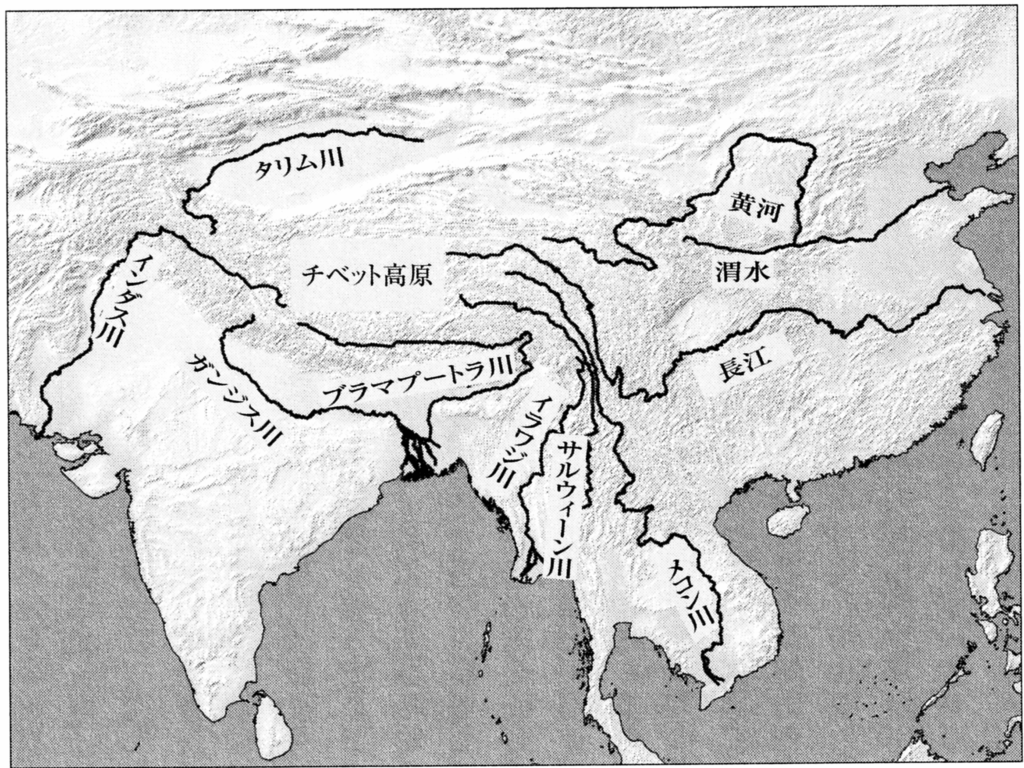

チベットは世界で最も高く、最も広大な高原であり、北極圏と南極以外で最大の氷河と永久凍土を保有している。そのため、この高原はしばしば地球の第三極と呼ばれている。これらの氷河や雪が融解することで生じる水は、南アジアから東アジアにかけての黄河、長江、メコン川、インダス川、ブラマプートラ川、サルウィーン川など10本の大河の源流となっている。これらの大河はそれぞれ、山から削られた大量の堆積物を運んで氾濫原や田んぼを肥沃にしている。

- このように、チベット高原はこの地域全体の給水塔の役割を果たしており、貴重な資源を貯蔵し、それを川沿いに配給することで、20億以上の人々に飲み水から灌漑用水、水力発電までを供給している。

- この莫大な淡水資源と、チベット高原に存在する豊富な銅と鉄の鉱床が、中国が増加し続ける人口と経済のためにチベット高原を支配しようとする理由である。

2030年には、中国が25%の水供給不足を予測しているため、チベット問題は極めて重要な事項である。インドがチベットを占拠し、川の流れを制限する可能性があるかどうかは重要ではない。その可能性があるだけで、中国は危機に直面するのである。同様に、インド、パキスタン、ネパール、ミャンマー、カンボジア、ヴェトナムなど、下流地域に位置する国々は、中国がチベットの河川の流れを変えて、自国で使用する可能性に対して懸念を抱いている。

チベット占領に対する国際社会からの批判や、人権問題にもかかわらず、これらの高原は中国政府の深刻な地政学的懸念を表している。そのため、中国は高原一帯に道路網と鉄道網を組織的に建設し、漢民族の移住を奨励しているのである。

図表

図318 シダ植物の生活環

Examee・ネットだけで点数が上がる中学生のための勉強サイト

(https://exam.fukuumedia.com/rika1-38/)

図319 植物の進化

中学理科 ポイントまとめと整理・中3生物【植物・動物の進化】

(https://chuugakurika.com/2018/03/23/post-2012/)

図320 パンゲア大陸の分裂

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「パンゲア大陸」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%82%A2%E5%A4%A7%E9%99%B8)

図321 ユーラシア大陸

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ユーラシア」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%82%A2)

図322 チベット高原から放射状に広がる主要河川

「世界の起源 人類を決定づけた地球の歴史 ORIGINS How the Earth Made Us」

ルイス・ダートネルLewis Dartnell著、東郷えりか訳、株式会社河出書房新社、

2019年11月30日初版発行、

102頁「地球の第三極であるチベット高原から放射状に広がる主要河川」