第六部 人類の出現と進化

第2章 大陸の放浪者たち

現在、我々は地質学的に非常に特異な時代を生きている。それは『氷床』という主要な地物によって特徴付けられる時代である。この現象は、地球温暖化が高まる懸念の中で、一見すると意外に思われるかもしれない。工業革命以降、平均気温は確かに上昇し続け、その上昇速度は過去60年間で特に急激になったという事実は否定できない。しかし、

人間の活動によって引き起こされたこの近年の急激な上昇は、『第四紀』(<物語り その6>図68 参照)という長期的な氷河作用を特徴づける地質時代区分の一部として起きている。約260万年前に、現在の地質時代が始まったとき、地球は周期的な『氷期』が訪れる新たな気候レジームに突入した。この気候レジームは、我々が現在存在する世界に深い影響を及ぼしただけでなく、人類がその中でどのような役割を果たしたかにも大きな影響を与えてきた。

現在、我々は『間氷期』に位置し、比較的温暖な気候下で氷床は収縮し、結果として海水準(海面水位)は上昇している。しかし、過去260万年間の平均的な状態は、今日よりもはるかに寒かった。

最終氷期の間に世界がどのように見えたかは、博物館の展示やテレビドキュメンタリーからお馴染みになっているかもしれない。北半球の大部分を覆っていた広大な氷床、マンモスがツンドラ風景の中を闊歩し、サーベルタイガーの獲物になったり、毛皮を身にまとった更新世の人類に石槍で狩られたりした時代であった。だが、これは最終的に地球の近年の歴史において氷河作用が進んだ局面に過ぎない。

過去260万年間には40から50回の氷期があり、その周期は時とともに長くなり、寒さも厳しくなってきた。実際、第四紀は地球の気候にとって特別に不安定な時代であり、極寒の氷期とその間の温暖な間氷期がシーソーゲームのように交互に現れ、広大な氷床を周期的に拡大させては縮小させていた。氷期は平均して約8万年間続き、その後の間氷期は最短で約1万5000年間だった。1万1700年前に始まった現在の『完新世』のような間氷期も、次の氷期が訪れるまでの短い温暖な幕間に過ぎない。

地球の気候がなぜこの不規則な段階に入ったのかについては後で詳述するが、まず最終氷期の状況について考察していこう。

寒冷な時代

この氷期は約11万7000年前に始まり、約10万年間続いた後、現在の完新世の間氷期が始まった。そのピーク時、約2万5000年から2万2000年前には、北から広がる厚さ4キロメートルの広大な氷床がヨーロッパ北部と北アメリカを覆っていた。この氷床はシベリアにも広がり、アルプス山脈やアンデス山脈、ヒマラヤ山脈といった山岳地域、さらにはニュージーランドの険しい山脈にも大きな氷河が形成されていた。これらの広大な氷床と氷河は大量の水を陸地に固定し、結果として世界各地の海面水位は最大で120メートルも低下し、広大な大陸棚の大部分が乾いた土地として露出していた。北アメリカ、グリーンランド、スカンディナヴィアの氷床はこれらの大陸棚の端まで広がり、周辺の海は海氷に覆われていたであろう。

氷床の近くでは、極度の寒さだけでなく、冷たい海からの蒸発が減ったため、世界ははるかに乾燥していたと推測される。乾燥した平原では風が砂塵嵐を引き起こしたであろう。ヨーロッパと北アメリカの大部分はおそらくツンドラのような景観であり、その下の土壌は年間を通じて凍結していた(永久凍土)。乾燥した草原ステップは南部まで広がっていたと考えられる。今日ヨーロッパに自生する樹木の多くは、地中海周辺に残された避難所で何とか生き残っていた。約2万年前のヨーロッパ中部の深い森林地帯は、今日のシベリア北部に似ていたと推測される。

氷期が終息するごとに、海面は再び上昇し、大陸棚を水没させた。間氷期が到来すると、世界各地の生態系は、氷床の後退とともに状況が復元され、次第にその範囲を再び両極に向けて拡大した。動物界においては、移動が一般的に観察される。北半球では鳥類が冬に南へ渡り、タンザニアのセレンゲティ(注224)では野生動物の大群が潮流のように大移動を行う。しかし、森もまた移動する存在である。気候が温暖化するにつれて種子や新芽が毎年少しだけ高緯度地方でも生き延びるようになり、時間が経過するにつれて、森は文字通り移動する。最終氷期後に、ヨーロッパとアジアの樹木は平均して一年間に100メートル以上の速度で北進したと推定されている。森の後を動物も移動した。草木を直接食糧とする草食動物が動くと、それに続いて捕食者が移動した。氷期が再び訪れるたびに、この植物と動物の移動は、生きた潮流のように南北を行き来した。

(注224)『セレンゲティ国立公園』は、タンザニア北部のマラ州・アルーシャ州・シニャンガ州にまたがる、自然保護を目的とした国立公園。アフリカで一番良く知られた国立公園の1つ。1981年にユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録された。セレンゲティとはマサイ語で「果てしなく広がる平原」の意でヴィクトリア湖の東に広がる大サバンナ地帯にあり、そのうちの多くが広々とした草原で疎林や低木林がみられる。セレンゲティを代表する動物はヌーであり、生息している動物の約3割がヌーであるといわれている。ヌーは、雨季と乾季で草原を求めて、隣接しているケニア側のマサイマラ国立保護区へと1500kmの移動を繰り返す。雨季となる12月から6月の間は、地平線をヌーが埋め尽くし、壮観である。

氷期の厳しさは毎回異なり、間氷期もまた一様ではない。約13万年前から11万5000年前に訪れた前回の間氷期は、現在の間氷期よりも全体的に暖かかった。平均気温は少なくとも現在よりも二度高く、海面は5メートルほど高く、一般にアフリカと関連づけられるような動物がヨーロッパ全域を徘徊していた。1950年代末にロンドン中心部のトラファルガー広場で作業員が路面を掘っていた際に、様々な大型動物-サイ、カバ、ゾウ、ライオン-の化石が発見された。これらはすべてこの前の間氷期まで遡るものであった。

しかし、これらの動物が短い温暖期に生息範囲を広げたとしても、第四紀は基本的には長い氷期であった。間氷期の期間中でさえ、両極は厚い氷冠に覆われていた。ここで、地球の近年の歴史の中で何が起こり、そのような変化する寒冷気候が生まれたのかを考察してみよう。実際には、これらの氷期が反復するパターンには、宇宙空間が原因である。これは「地球の太陽に対する傾き」と「公転軌道の変化」によって説明される。

天空の時計仕掛け

地球が完全に直角に自転していたら、季節は存在しなかったであろう。自転軸が傾いていることは、一年の半分は北半球が太陽に向かって傾いており、南半球よりも多くの熱を受け取り、夏になることを意味する。その状況は半年後に反転し、北半球は冬となり、南半球は夏となる。また、地球は太陽の周りを完全な円形で回るわけではない。一年間の軌道上のある地点では、地球は太陽にやや近く、半年後にはやや遠くなる。

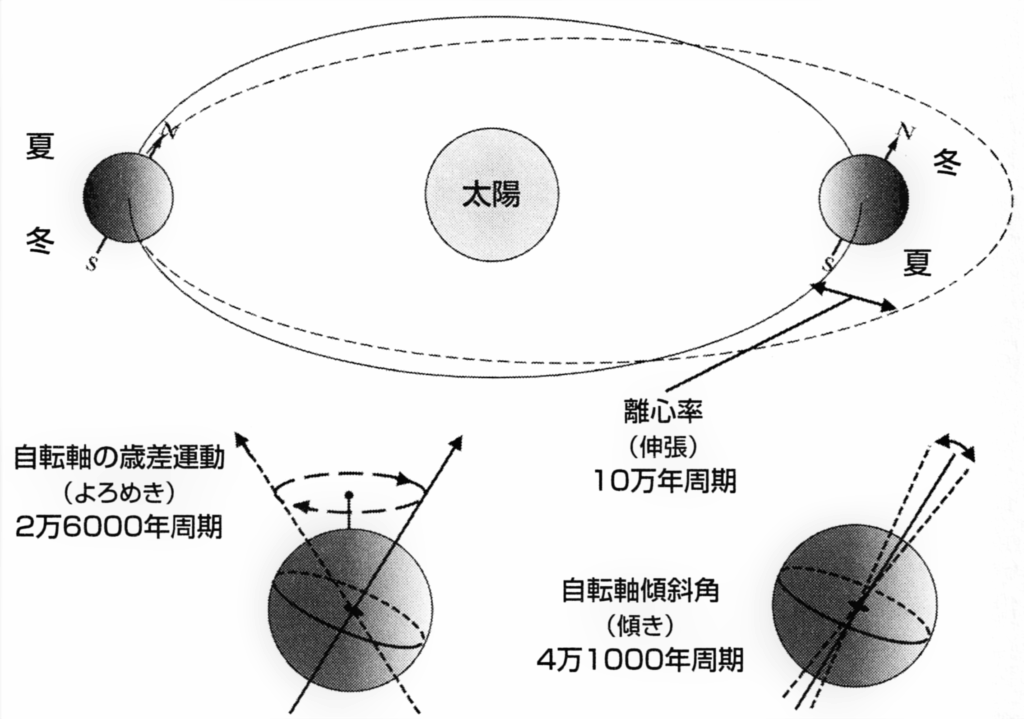

この状況を更に複雑にするのは、我々の世界のこれらの特性と地球の軌道が時間と共に、太陽系の他の惑星、特に巨大な木星の引力の影響を受けて変化するという事実である。宇宙空間での地球の状況は三つの方法で顕著に変化する。その結果、前章で簡単に説明した一連の天空の周期が生まれた。

- 第一に、地球の軌道は約10万年ごとの『離心率』周期の間に、ほぼ円形から楕円形へと変動する。

- 第二に、約4万1000年の周期で太陽に対する地軸の傾きが22.2度から24.5度の間で揺れ動き、南北それぞれの極を太陽に近づけたり遠ざけたりしている。この傾きは季節の変化に大きな影響を与え、角度が少し変わるだけで北極圏が夏季に少しだけ多くの、あるいは少ない熱を受けることになる。

- そして第三の最も短い周期は2万6000年毎に発生し、その間に地球の自転が、揺らぎながら回るコマのように回転しながら円を描く、『歳差運動』と呼ばれるプロセスを経る。歳差運動は年間で北半球または南半球が太陽のほうに傾く時期を変化させるので、そのため季節が訪れる時期が変わる。現在、北極は『ポラリス(北極星)』と呼ばれる星の方向を向いているが、約1万2000年後には、地球の自転軸が移動し(こと座の)『ベガ』を指し示すようになる。そのとき、北半球の夏は我々が現在12月と呼ぶ時期に訪れるだろう。

したがって、地球とその軌道の伸び、傾き、揺らぎがいずれも、地球の気候に影響を与える。これらの要素は、長い時間の経過とともに周期的に変動する。これらの周期的な変動が、前章で簡単に触れた『ミランコヴィッチ・サイクル』と呼ばれ、セルビアの科学者の名前が付けられている。これらの宇宙の周期性が地球の気候をいかに変化させるかを最初に突き止めた人物である。

ミランコヴィッチ・サイクルは、太陽光の地表への総照射量を年間通して減らすものではない。しかし、北半球と南半球の太陽からの熱分配を変化させ、季節の変動性が変化する。

一般的に考えられがちなこととは逆に、氷期を引き起こす主要な要因は、冬の北極がどれだけ寒いかではなく、夏がどれだけ涼しいかである。冷夏が続く時代には、冬に降った新雪が全て溶けず、積雪が年々増える。低温の夏は暖冬を意味し、これが氷床の形成を促進する。これは、温かい海からの蒸発量が増え、降雪量が増えるからである。地球の軌道の離心率は、地軸が歳差運動を行いその方向が変わることでその影響を増幅させる。例えば、これら二つの周期が同期し、公転軌道上で北極が太陽に傾く時期が、楕円軌道上で地球が太陽から最も遠ざかる位置と重なると、北極は特に涼しい夏を迎える。その結果、冬に増えた氷が完全に溶けず、永久雪となる。そして地球は再び次の氷期へと入る。

氷雪に覆われた地球は太陽の熱の大部分を反射し、その状態から抜け出すことが難しくなる。しかし、やがてミランコヴィッチ・サイクルが再び働き始め、北方により多くの熱が伝わり、氷床は溶け始める。氷期の終わりには雪解けが始まり、凍結するよりも早く進む。ミランコヴィッチ・サイクルが再び働き始めて北半球が温まると、海から二酸化炭素と水蒸気が発生し、それらの温室効果ガスが温暖化を加速させる。海水準の上昇により、氷床の末端が破壊され、解けると地表と氷のない海面が露出し、それらは白い氷よりも多くの太陽光を吸収する。

- このように、氷期のリズムはゆっくりと凍結した状況に向かい、その後、急速に退氷するのが特徴となる。

260万年前ごろにこの氷室のような時代が始まってからは、氷期のリズムはミランコヴィッチ・サイクルの地軸の傾きのビートに従っていたが、まだ明らかになっていない理由によって100万年ほど前にそれがもっとゆっくりながら極端な変動に移行し、地球の公転軌道が楕円に延びる10万年ごとの離心率のサイクルをたどるようになった。

- もっとゆっくりだが大きなビートである。氷期は訪れるたびに過酷さを増し、期間も長くなった。北極からの主要な氷床はユーラシアと北アメリカの陸塊にまで前進するようになり、間氷期でも完全に解けなかった。南極の氷床も前進と後退を繰り返したが、その変動の程度は北極よりも小さかった。

では、このような氷河時代を引き起こした要因は何だったのであろうか?

温室から氷室へ

現在、地球はその生涯のなかでは奇妙な一時期とでも呼ぶべき時代にある。地球の存在期間の約80%から90%は、現在よりもはるかに高温の状態であった。氷冠が両極に存在する時代は、実際には比較的稀である。

- 過去30億年の間に、地球が大量の氷で覆われていたのは六つの時代のみである。それにもかかわらず、過去5500万年間にわたって地球は冷え続け、気候は温室状態から氷室状態へと転じてきた。この現象は、その発生した地質年代に由来して、『新生代の寒冷化』と称されている。

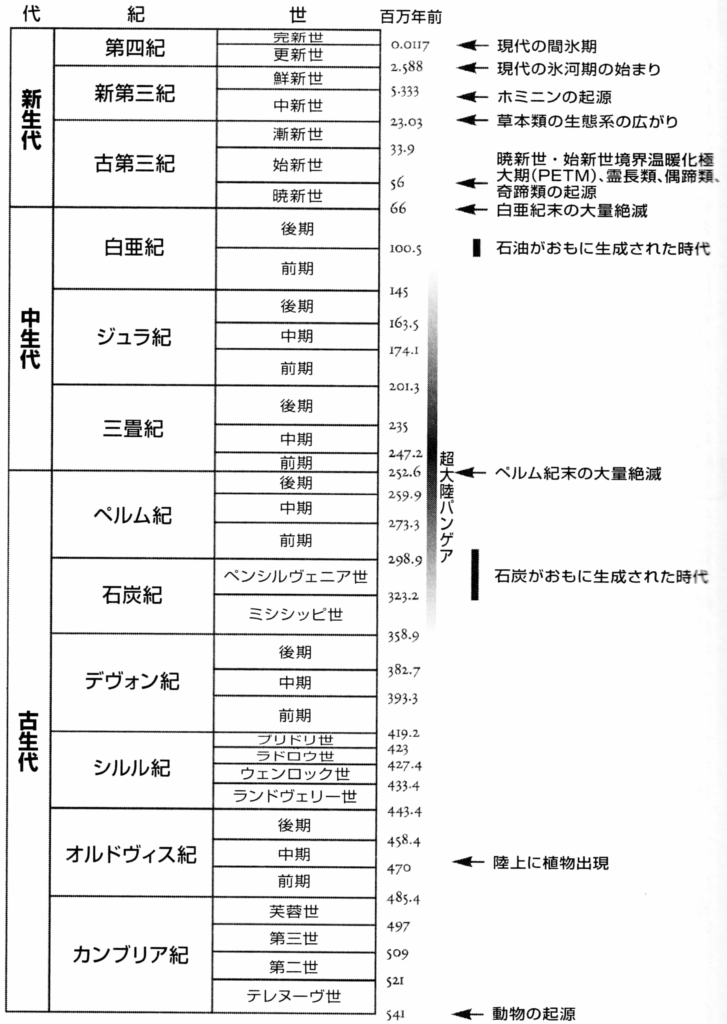

我々の足元に重なる層状の異なる岩石から、地質学者たちは地球の長い歴史を、見つけられる化石の種類を用いて、「時の本」の章や段落のように、『代(エラ)』、『紀(ピリオド)』、『世(エポック)』という別々の区分に分けている。現在の時代、哺乳類と被子植物が支配するこの時代は、『新生代』(「新しい生命」の意)と称され、約6600万年前に始まった。これは、恐竜を代表とする『中生代』(「中間の生命」の意)を終える大量絶滅後の時期である。

新生代の中でも最新の時代は『第四紀』であり、氷期と間氷期が交替する気候によって定義されている。より詳細に時代を区分すると、第四紀の最新の「世」は『完新世』となる。これは、人類の文明史全体が含まれる現在の間氷期を指す。

約6600万年前、白亜紀の終わりで恐竜が大量絶滅する直前、世界は蒸し暑く、極地にも緑豊かな森が広がっていた。海面は現在よりもおそらく300メートルも高く、地球上の大陸の半分は海面下にあったはずである。この時期、地球の陸地面積のわずか18%しか乾いた陸地が存在しなかったと推測される。

この温暖な状況はその後1000万年間続き、約5550万年前の『暁新世・始新世境界温暖化極大期(PETM)』で頂点に達した後、地球の気候は持続的に寒冷化していった。約3500万年前に南極大陸に最初の永続的な氷床が出現し、約2000万年前から1500万年前には氷床がグリーンランドでも形成され始め、第四紀の初頭には寒冷化が限界を超えて北極の氷冠が拡大し始めた。そして地球は、氷期が繰り返し訪れる現代の段階に入った。

では、これらの地球の冷却を推進した惑星規模のプロセスとは何だったのであろうか。

大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは、水蒸気と共に温室効果を引き起こす役割を果たす。これらのガスは太陽からの短波長の可視光を通過させ、吸収された電磁波が地球を温める。しかし、温められた地球の表面から反射された長波長の赤外線は阻害される。これらの『温室効果ガス』の作用は、熱エネルギーが宇宙へ逃げ出すのを防ぎ、その結果、地球を保温し、温度を上昇させる。したがって、大気中のこれらの温室効果ガスを減らす機構が存在すれば、それが地球の寒冷化につながる。

- 前述の通り、約5500万年前にインド大陸がユーラシア大陸と衝突し始め、巨大な『ヒマラヤ山脈』が形成された。それ以来、高くそびえるこの山脈は高緯度の氷河と雨によって着実に侵食されてきた。岩石に含まれる鉱物は雨水に溶けた二酸化炭素と反応し、その後、川を通じて海に流れ込み、海洋生物が炭酸カルシウムの殻を形成するのに使われる。これらの生物が死ぬと、その殻は海底に沈み、そこで埋もれる。こうして、ヒマラヤ山脈は徐々に侵食され、その過程で二酸化炭素が大気中から海底へと移される。

この機構は大気中から二酸化炭素を効率よく取り出す強力なものであるが、白亜紀時代の高濃度温室効果ガスを減少させて、両極に氷冠が発達し始めるほど地球を寒冷化させるには、約2000万年の時間が必要であった。

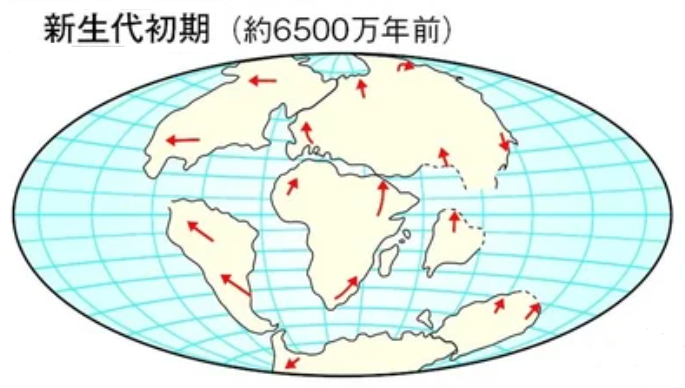

造山されてまもないヒマラヤが侵食される一方で、図298に示すように、大陸移動によって『南極大陸』は現在の南極点の真上の位置にまで運ばれ、オーストラリアと南アメリカは北へと動いた。それによって南極大陸は孤立し、南極の周囲にぐるりと遮るもののない海路が形成された。これが広大な南極環流である。

- この南極環流の形成により、赤道地域からの暖流が南極海岸に到達するのを防ぎ、南極大陸は氷結したままとなった。南極大陸に最初の永続的な氷床が形成され始めたのは、約3500万年前のことであった。

プレートテクトニクスは他の大陸を再配置し、大部分の陸塊を北半球へと推移させ、地球の南半球は大半が海洋となった。過去3000万年以上にわたり、北半球の68%は大陸に占められており、赤道以南には地球の陸地のわずか三分の一しか存在しない。

- このような地球の分割-陸地が中心の北半球と海洋が主体の南半球-は、太陽からの熱の季節変動を増幅する効果を持つ。冬季には陸地は荒涼とした海水よりもはるかに急速に冷却し、厚い氷床の形成を大いに助ける。

- それでも、北半球に陸塊がより多くあるのは総じて事実とはいえ、南半球は現在、極の真上にたまたま大陸、南極大陸、があるのに対し、北極は海である。このことは、南極がなぜ北極に比べてずっと早くから氷冠に覆われるようになったかを説明する。氷は海では簡単に解けるので、北極では260万年前にようやく気候が充分に寒冷化し、氷が夏になっても解けず、万年雪が年々増えるようになった。

現在の氷河状況を引き起こした最後の地質学的要因は、「パナマ地峡」の形成であった。南北アメリカ大陸をつなぐこの細長い土地もやはり大陸衝突の結果だった。プレートの沈降がまず一連の火山島を出現させ、やがて海底が隆起して水面上に露出するようになった。

- 太平洋と大西洋を結んでいた海域は280万年前に閉じられ、赤道の海流が北へと偏流し、メキシコ湾流を強化した。これにより、北大西洋周辺の陸地に暖かい海水が流れるようになった。この暖流は北方の氷河形成をやや遅らせた可能性があるが、全体としては、蒸発により大気中の過剰な水蒸気が冬季に大雪をもたらし、それによって北半球では氷床の形成が促進された。

『氷冠』がまず南極に、それから北極に発達すると、その真っ白な表面はより多くの太陽光を宇宙へと反射するため、寒冷化がいっそう進んだ。これは、科学者がフィードバックループと名付けた『スノーボール効果』である。そして、海水は温度が下がるにつれて、大気中から溶け出した二酸化炭素をより多く保持し、結果的に大気中の二酸化炭素濃度がさらに低下し、温室効果も減少した。

- 造山とそれに続く浸食が大気中の二酸化炭素を除去する効果、

- プレートテクトニクスが南極大陸を南極点に孤立させ、パナマ地峡を形成し、海流のパターンを変えたこと、

- 大陸移動が大部分の陸塊を一方の半球に移動させること、

これら全ての要因が相互作用し、地球は氷河期へと推移した。

260万年前に北方で巨大な氷床が発達する段階にまで地球が寒冷化したのは決定的な限界であり、そこから気候全体が不安定な状態に陥った。そうなると、ミランコヴィッチ・サイクルの影響で北極が少しでも低温になれば、氷床はヨーロッパ、アシア、北アメリカにまで広がり、しかも北方にあるこれらの大きな大陸は厚い氷床を支えることができた。白い氷の面積が少しでも拡大すれば、さらに多くの太陽光が反射されて、寒冷化を促進させることになるので、連鎖的に続く(ランナウェイ)プロセスが始まり、それによって氷床がさらに拡大して海洋からもっと多くの水を陸上に固定するため、海面水位が下がることになる。

過去5500万年にわたって持続してきた新生代のこの寒冷化の傾向は、地球にも、人類の進化にも重大な影響をもたらした。前章で述べたように、低温で乾燥した状況に変わると東アフリカの森は縮小して草原に変わり、それがホミニンの進化を促した。そして、大地溝帯のアンプ湖の水位が目まぐるしく変動し、これが人類を非常に多芸で知恵のある種に進化させたのは、ミランコヴィッチ・サイクルの歳差運動のリズムによるものだった。

約10万年前から、地球の軌道配置が特定の位置に整うようになった。地軸の傾きの影響で、北半球の夏は楕円軌道上で地球が太陽から最も離れている時期と重なり始め(図296「地球の気候に影響を及ぼす公転軌道と地軸の変化」)、それは北方の夏がより低温になることを意味した。冬に降った雪は融けず、積雪は増加し続けた。地球が次の氷期に入ると、北方の氷床は増大し、南方へ拡大していった。

そこで、この最も最近の氷期、そしてその結果としての世界の海水準の低下が、人類が世界各地に広がるための決定的な機会をどのように提供したかを、次に見ていくことにしよう。私たちは全てアフリカの子供であるが、誰もがその発祥の地に留まることはなかった。

脱出

おおよそ六万年前、私たちの祖先はアフリカから各地へ散り始めた。

祖先が具体的にどの経路を通過して世界を探索したのか、あるいは新しい土地に具体的にいつ最初に到達したのかを特定するのは困難である。化石記録は非常に断片的で、考古学的証拠からヒト属のどの分支からこれらの集団が出発したのかを正確に特定するのはしばしば困難である。その結果、我々が人類の拡散について理解している大部分は、現在の世界各地に住む先住民族の遺伝子を研究することで得られている。DNAを分析すること、また遺伝コードに変異が蓄積する割合が推定できることから、それぞれの集団がどの程度の期間前に分岐したのかが特定できるのである。世界各地のこの遺伝的多様性を地図上に描くことで、人類がそれぞれの地域に初めて到達した時期が特定され、その結果、古代の移住ルートを辿ることが可能となる。

そこで、この探索作業に非常に有用だった主要な二つのDNAについて次に述べよう。我々の各細胞内には、『ミトコンドリア』と呼ばれる小さな構造体が存在し、エネルギーを供給するための生化学的反応を触発する。これらのミトコンドリアは細胞のエネルギー源であり、それ自体のDNAの小さなループを中に含んでいる。

- 受精卵は母親の卵細胞からミトコンドリアを受け継ぐが、父親の精子からのミトコンドリアは受け継がない。その結果、「ミトコンドリアDNA」は母系を通じて母から娘へと受け継がれる。ミトコンドリアDNAの遺伝子を分析し、それぞれの集団が分岐するのに要した時間を計算することで、それらが交差する地点まで遡ることができる。はるか太古の昔に、たまたま今日生きているすべての人間の祖先である母親になった特定の女性にまでである。

- この母方の一番現代に近い共通の祖先は『ミトコンドリア・イヴ』と呼ばれており、およそ15万年前にアフリカに生息していたとされている。

一方で、

- 父から息子にのみ受け継がれる「Y染色体」に含まれるDNAを調べれば、『Y染色体アダム』と名づけられた男性の最も近い共通祖先まで遡ることが可能である。この遺伝子系統の起源となる時期はより不確定であるが、この父方の共通祖先は20万年前から15万年前に生きていたと考えられている。

ただし、この事実は当時、唯一の男性と唯一の女性だけが存在していたことを意味するわけではないし、最も近い共通祖先である男性と女性が直接出会ったことを示すものでもない。この二人は異なる時代に、異なる場所に生息していた。しかも、女性のミトコンドリアの系統が男性のY染色体の系統と同じ程度に遡るとすれば、それは驚くべき偶然と言えるだろう。この意味で、聖書にちなんだ名称は誤解を招く可能性がある。ミトコンドリア・イヴ(そして同様にY染色体アダム)の唯一の重要性は、彼女が偶然にも娘を産み、その娘がまた娘を産み、このように今日生きている全ての人間まで続く系統を繋いだという点だけである。他の系統は絶滅したか、あるいは女性の子孫がいなかったのである。

こうした世界規模の遺伝子研究からもたらされた結果として、何よりも驚くべきことは、「ヒトという種がきわめて均一である点」という事実である。

- 髪や肌の色、あるいは頭蓋の形状には地域的な差異が存在するものの、現在世界に生息する75億人の人間間の遺伝的多様性は非常に乏しいのである。

実際、アフリカ中部の川の両岸に生息するチンパンジーの二集団間の遺伝的多様性の方が、人間よりも大きい。しかし、

- ヒトの遺伝的多様性はアフリカ内で最も豊かであり、化石や考古学的な初期証拠が一切見つからず、現代の人間のDNAしか証拠とならなかったとしても、全ての人間がアフリカから始まったこと、そしてその出生地から広がったことはやはり明らかになっただろう。

- さらに、遺伝学的研究からは、現在世界各地に分布する人類は、複数回の移住の波ではなく、「アフリカからの一度きりの脱出劇の子孫であり、その初期の移住者はおそらくわずか数千人だった」と示唆されているのである。

なお、人類がアフリカを離れた時期については、いくつかの異説が存在することが知られている。

現生人類である『ホモ・サピエンス』は、気候が湿潤となりアラビア半島が緑化した時期に初めてその地へ進出したと考えられている。彼らがシナイ半島を北に向かって縦断したか、あるいはバブ・エル・マンデブ海峡を筏で渡ったのかは明らかでない。

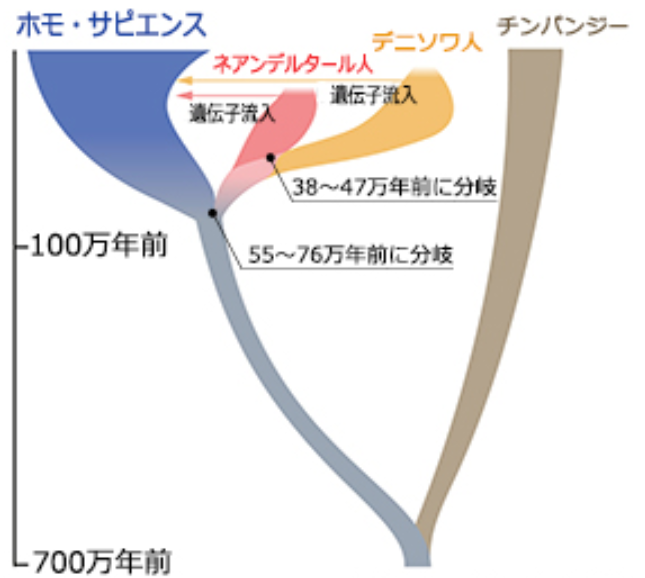

ユーラシア大陸へと広がり始めるにつれて、我々の祖先は早くからアフリカを離れていたヒト属の他の種と接触した可能性がある。

- 現生人類は中東では『ネアンデルタール人』と若干ながら交雑したので、彼らのDNAの痕跡を受け継ぎ、世界のその他の地域へ移り住むなかでそれを携えていった。現在、アフリカ人以外の人の遺伝暗号では、そのうち2%前後をネアンデルタール人由来の遺伝子が占める。

- 東アジア人がヨーロッパ人よりもネアンデルタール人のDNAを多く保持している事実は、ネアンデルタール人がユーラシア大陸を東に移住する過程で、ヒトとネアンデルタール人が交雑した可能性が少なくとも一度はあったことを示唆している。

現生人類が中央アジアを通過した際には、『デニソワ人』と呼ばれる絶滅した謎のヒト属の種との間でさらなる交雑が発生したと考えられている。デニソワ人はシベリアとモンゴルの国境地帯にあるアルタイ山脈の洞窟から発見された。彼らは数本の歯と手足の指の骨のかけらによってのみ知られており、DNAの分析からネアンデルタール人の姉妹種であったと判明している。

- メラネシアとオセアニアにいる現生人類のDNAの4%から6%はデニソワ人に由来し、彼らのDNAはアメリカ先住民の遺伝暗号にもわずかながら寄与している。我々自身の種とわずか数万年前に共存していたヒト属の一種全体が、数個の骨のかけらでしか知られていないという事実、そして彼らが残したDNAの痕跡が我々のゲノムに刻まれているという事実は驚くべきことである。

- より古いヒト属の種である『ホモ・エレクトス』はアフリカを約200万年前に離れ、中国とインドネシアにまで到達していた。しかし、人類がアジア全体に広がった時代には既に絶滅していた。アフリカに残った土着の民族の遺伝暗号には、ネアンデルタール人とデニソワ人の遺伝子は含まれていない。

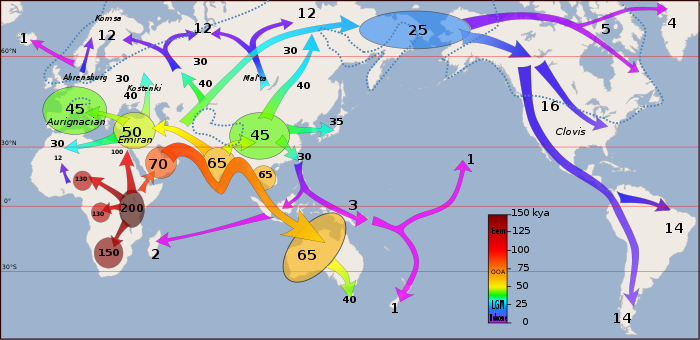

現生人類の移住者が新しい地域に到達するにつれて、人口は増加し、その子孫は拡散を続けた。現在のイラクとイランがある地域は、拡散前の主要な中心地であり、移住者の流れはヨーロッパ、またはアジアのその他の地域、オーストラリア、南北アメリカへと進んだ(図302参照、図中の数字は千年前単位である)。人類は最初にユーラシアの南の境界に沿って東へ向かい、インドと東南アジアへ移動したと考えられている。このルートから初期に分岐した一派が、約4万5000年前にヨーロッパへ人類を導いた。東への拡散は、ヒマラヤ山脈のどちらかの側に向けて二手に分かれ、一方が北へ向かってシベリアを横断し、最終的にはアメリカ大陸へ到達した。一方、南側のルートは東南アジアを通過してオーストラリアへ向かった。南アジアを抜けての拡散は、おそらく祖先がいた故郷のサハラ以南のアフリカと気候が似ていたこともあって、比較的早かったようであり、東南アジアと中国には6万5000年から4万5000年前には到達していた。

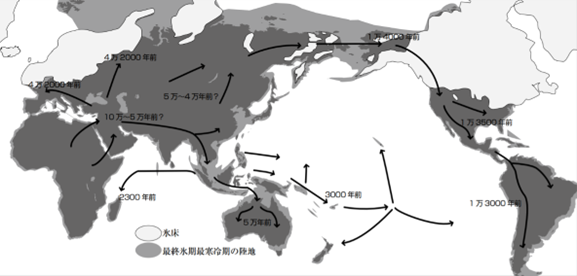

インドシナ半島からは、約6万5000年前にニューギニアとオーストラリアへと人類が渡った。当時、氷期の状況により海洋の水位は現在よりも約100メートル低かったため、インドネシア周辺の浅い海域は乾燥した陸地として露出していた。これらの地域は『スンダランド』と呼ばれ、オーストラリア、ニューギニア、タスマニアは一つの陸塊、『サフル大陸』として結合していた。これらの二つの陸地は狭い海域を挟んで向かい合わせになっており、間には島々が数珠つなぎになり、人類が世界のこの南東端まで移住するのを助けていた。

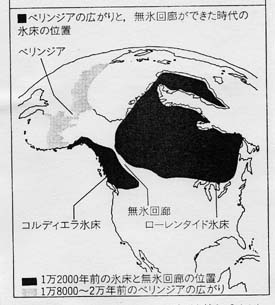

拡散の波は徐々にユーラシアの北東端に到達し、氷期の状況が人類の移住にとって重要な要素となった。これにより、アメリカ大陸へ進入する道が開けたのである。現在、ロシアとアメリカの海岸は幅80キロに及ぶベーリング海峡に隔てられているが、海峡の中心にはダイオミード諸島が存在している。最終氷期に海面が低下した結果、シベリアとアラスカの陸地はどちらも拡張されて、互いにつながった。この陸の回廊の幅は広がり、約2万5000年前の氷期極大期には南北に1000キロにも及んでいた。

氷床で覆われてはいなかったものの、ベーリング陸橋はそれでも極めて過酷な環境であった。冷たく乾燥しており、風によって侵食され飛ばされたシルト(極細粒の砂)の砂丘が連なっていた。陸橋は厳しい北極圏の荒地であったが、耐寒性の植物が散在しており、これらは動物たちに餌を提供していた。マンモス、エレモテリウム(地上性のオオナマケモノの一種)、ステップバイソンなどの大型動物たちが生息し、それらを狩るサーベルタイガーも存在したであろう。

人類はこの陸橋を経由して、約二万年前以降にアメリカ大陸へ渡ったと推測されている。しかしながら、他の動物たちは更に早い時期に逆方向のユーラシアへ渡っていた。ラクダとウマは北アメリカで進化し、ベーリング陸橋を通じてユーラシアへと進出した。その後、これらの種はその発祥の地である北アメリカで絶滅した。

人類は陸橋を渡りアラスカまで到達した後、氷床の後退とともに困難を乗り越えてアメリカ大陸を南へと進んでいった。当時、二つの巨大な氷床-『ローレンタイド氷床』と『コルディリェーラ氷床』-がカナダの大部分とアメリカ北部を覆っていた。それらが最大に広がった時には、ローレンタイド氷床は現在の南極が覆う面積よりも広大であり、ハドソン湾上空には厚さ4キロもの巨大な氷のドームが存在した。これらの氷床を迂回するためには、人類は西側の海岸沿いを移動するか、あるいは二つの氷床間の「無氷回廊」を通行したであろう。

北アメリカの氷床を通り抜けた後、氷期が終わりを告げるにつれて、人類は大陸全体に急速に広がった。彼らは約1万2500年前にパナマ地峡を越えて南アメリカに進出し、その後1000年以内に大陸の最南端まで到達した。こうして、人類は地球を広範に占有したのである。

- このように、氷河期によって世界の海面が低下したことにより、人類がアメリカ大陸に定住する道が開かれたのである。

- ヨーロッパからアジアへ移動する過程で、私たちの祖先はネアンデルタール人とデニソワ人に遭遇したが、アメリカでは先住の人々との遭遇はなかった。ベーリング陸橋を渡って新世界へと進出した時、人類はそれまで他のヒト属が踏み入れることのなかった新たな土地を探索していたのである。

- 約1万1000年前、最終氷期極大期の後、地球の気候は再び温暖化し、海面が上昇した。これによりベーリング陸橋は再び海中に沈み、アラスカとシベリアの間の陸続きの状態は断絶され、東西の半球は分断された。

旧世界と新世界の人々が定期的に交流するようになったのは、コロンブスが1492年にカリブ海へ到達した後、それから1万6000年が経過してからのことであった。

- 遺伝的には似ているものの、異なる環境に暮らし、異なる動植物に触れてきた人類のこれら二つの集団は、それぞれ独自の文化を発展させた。しかしながら、彼らが動植物を栽培化・家畜化し、農業を発展させたという点では共通していた。

以上のように書くと、人類が急速に拡散し、方向性を定めて地球の隅々まで移住したような印象を与えるかもしれない。しかしながら、より正確に言えば、この移動は「拡散」と表現すべきもので、狩猟採集者の集団が非常に人口密度の低い地域に広範に散らばり、長年にわたりその地の変わる気候に従って季節ごとに移動し、厳しい寒さや干ばつを避け、食糧が見つかる暖かく雨が多い、生活しやすい環境を求めて行動していたのである。世代を経るにつれて、人類はさらに遠くへと広がっていった。例えば、

- アラビア半島から中国のユーラシア南部海岸沿いまでの人類の拡散は、年間で見れば500メートル以下の割合で進行していた。

- それでも結果的に、人類は地球を占有したのである。

- 私たちヒト属の近縁種であるネアンデルタール人とデニソワ人は絶滅していった。前述したように、彼らが狩猟や殺害で絶滅したというよりは、単にヒトとの競争に敗れた可能性が高い。あるいは氷河期のピーク時に生じた厳しい環境に耐えられなかった可能性もある。

最後のネアンデルタール人は4万年前から2万4000年前に姿を消し、私たちは地球上に生き残った唯一のヒト属となった。

- アフリカから移出してから5万年以内に、人類は南極大陸を除く全ての大陸に定住し、地球上で最も広範囲に生息する動物種となった。

- 火の使用、衣服の作製、道具の製造といった技術を身につけることで、サバンナの類人猿から始まった私たちは、熱帯からツンドラまであらゆる気候帯で生活することが可能となった。

- 人類は自然環境を超えて進出し、自身で創り出した住環境、つまり住居や農場、村落、都市といった人工的な生息環境を築き上げたのである。

世界各地への勢力拡大が、最終氷期の極寒の気候の最中に生じたという事実は、多くの人々を驚かせるかもしれない。しかし、実際にはこの氷河期の環境こそが、人類の大規模な拡散を可能にしたのである。

- 北方で拡大した氷床が海から大量の水を取り込み、それによって海面が低下し、大陸棚の大部分が露出したためである。陸地を歩いてインドネシアまで行き、狭い海峡を渡ってオーストラリアへ、そして最も重要なこととしてベーリング陸橋に沿ってアメリカ大陸まで人々が渡ることができたのは、まさにこの氷河期の条件が整ったからである。

- 海面が低下したことは、居住可能な土地の面積が大幅に拡大したことを意味する。おおよそ今日の北アメリカに匹敵する面積である2500万平方キロが追加されていたのである。

図表

図296 地球の気候に影響を及ぼす公転軌道と地軸の変化

「世界の起源 人類を決定づけた地球の歴史 ORIGINS How the Earth Made Us」

ルイス・ダートネルLewis Dartnell著、東郷えりか訳、株式会社河出書房新社、

2019年11月30日初版発行、

45頁「ミランコヴィッチ・サイクル。地球の気候に影響をおよぼす公転軌道と地軸の変化」

図297 地質時代区分と主なイベント

「世界の起源 人類を決定づけた地球の歴史 ORIGINS How the Earth Made Us」

ルイス・ダートネルLewis Dartnell著、東郷えりか訳、株式会社河出書房新社、

2019年11月30日初版発行、49頁「地球の地質時代区分」

図298 新生代初期の大陸の動き

Note・ジオざわ225・◆大山脈を作る巨大エネルギー プレートテクトニクス◆

(https://note.com/giozawa/n/n1c47cd72b522)

図299 パナマ地峡形成前の海流

the American Association for the Advancement of Science (AAAS)、EurekAlert!

(https://www.eurekalert.org/news-releases/465970)

図300 バブ・エル・マンデブ海峡

ゆっくり歴史解説者のブログ

(https://rekishi-shizitsu.jp/chokepoint/)

図301 100万年前以降の人類進化の系統図

日経サイエンス、きょうの日経サイエンス

(https://www.nikkei-science.com/?p=68165)

図302 現生人類の拡散の概略図

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「現生人類の拡散」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E7%94%9F%E4%BA%BA%E9%A1%9E%E3%81%AE%E6%8B%A1%E6%95%A3)

図303 スンダランドとサフルランド

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「スンダランド」 (https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89)

図304 最終氷期最寒冷期の陸地とホモサピエンスの移住経路

海部陽介「人類がたどってきた道」NHKブックス 2005

図305 コルディエラ・ローレンタイド氷床と無氷回廊

富山国際大学・現代社会学部・佐藤研究室

(https://tuins.tuins.ac.jp/~satoh/n_w_a2002/n_w_a2002_1-3.htm)