第六部 人類の出現と進化

はじめに

私たちは地球上の全生命と同様、文字通り地球から作られている。人体内の水は、かつて揚子江やナイル川を流れ、インドでモンスーンとなり、太平洋で渦を巻いたものであった。細胞内の有機分子に含まれる炭素は、私たちが食べる植物が光合成によって大気から取り出したものである。汗や涙の塩分、骨のカルシウム、血液中の鉄分はすべて地殻から侵食されてきたものである。また、髪や筋肉のたんぱく質分子に含まれる硫黄は、火山から放出されたものを食物連鎖を通じて取り込んだものである。地球はまた、人間が採取して精錬し、工具や工業製品に使用した原材料も提供してきた。それは石器時代前期の粗製の握り斧から、現代の自動車、航空機、スマートフォン、スーパーコンピュータまでの産業製品群である。

東アフリカで、特に賢く意思伝達が得意な類人猿の一種として人類の進化を促したのは、「地球の活発な地質学的エネルギー」であった。また、「変動する地球の気候」によって人類は世界各地に移住できるようになり、地球上で最も広範囲に生息する動物となった。惑星地球が経験した大規模なプロセスや事象は、異なる景観や気候地域を生み出し、文明はそこから歴史を通じて発展してきた。人類の物語における地球の影響は、一見したところ些細なものから、非常に深遠なものまで多岐にわたると言えるであろう。

近年、私たちは「自然環境に対する人類の影響力」について深刻な懸念を抱く立場に置かれるようになった。長い時間の経過とともに人口は急激に増加し、それまで以上に多くの資源を消費し、エネルギー源の利用についても一層積極的になると共に、その利用には熟練してきた。現在、『ホモ・サピエンス』は地球上の主要な環境影響力として、自然を超越したと言える。都市や道路の建設、ダムの建築、産業活動や採掘事業の推進によって、地形が変わり、地球の気候が変動し、多くの種が絶滅へと追い込まれただけでなく、その結果として人類自身にも影響が及んでいる。

これまでの部分では、過去数十億年にわたって繰り広げられた地球の変化の本質と、地球上の生命の進化を見てきた。次の部分では、以下の項目について検証する。

- 過去500万年で類人猿の祖先からヒトが進化した過程、

- 過去10万年で人類が潜在能力を高め、世界中に拡散した経緯、

- この一万年間で次々と誕生した文明、

- 過去1000年間に起きた商業化、産業化、グローバル化の新たな動向、

- そして、過去一世紀間で、この壮大な起源の物語を人類がどのように理解するようになったか。

ここでは地球が過去数千万年にわたり、長期的な寒冷化と乾燥化の傾向を経験した理由や、それが人類が農耕を始めるようになった植物種や家畜化した草食動物をどのように生み出したかを探究する。『最終氷期』が人類が地球の隅々にまで分布するようになった理由や、なぜ人類が現在の『間氷期』にのみ定住し、農業を発展させることができたのかを考察する。また、地殻から多様な金属を採掘し、それを利用することを人類がどう学び、それが道具作りや技術革新にどのように影響を及ぼしたかも検討する。さらに、地球が提供してくれる化石燃料が産業革命以降、世界の動力源となってきた方法も調査する。

第1章 人類の成り立ち

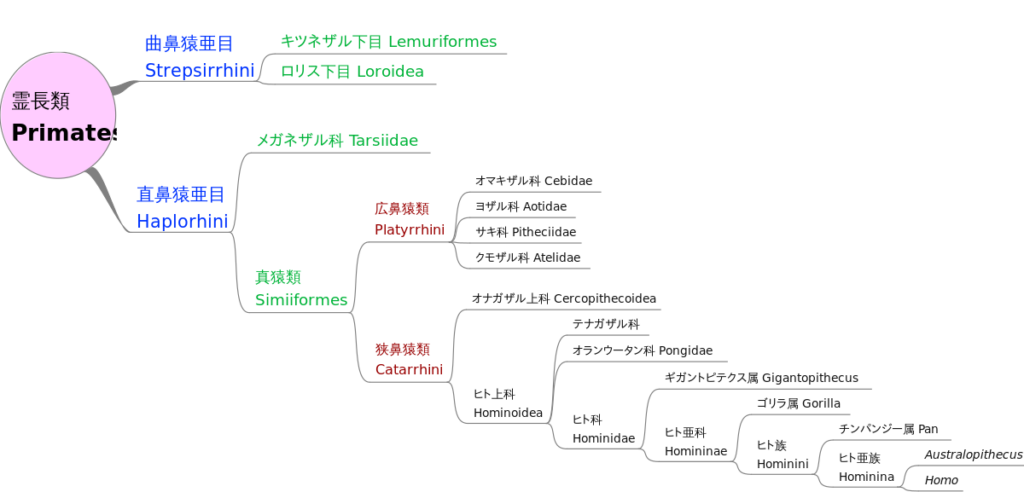

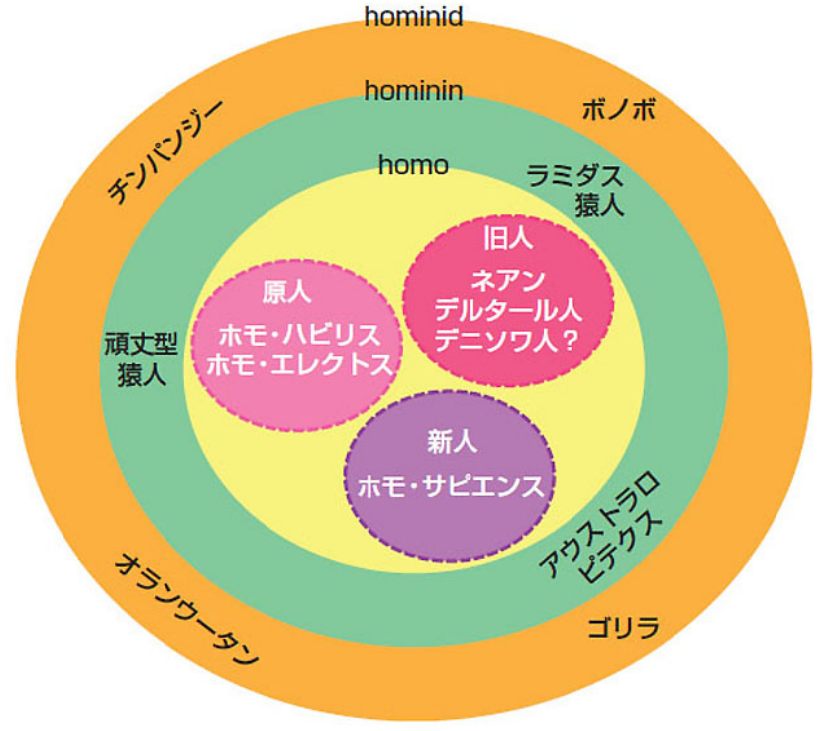

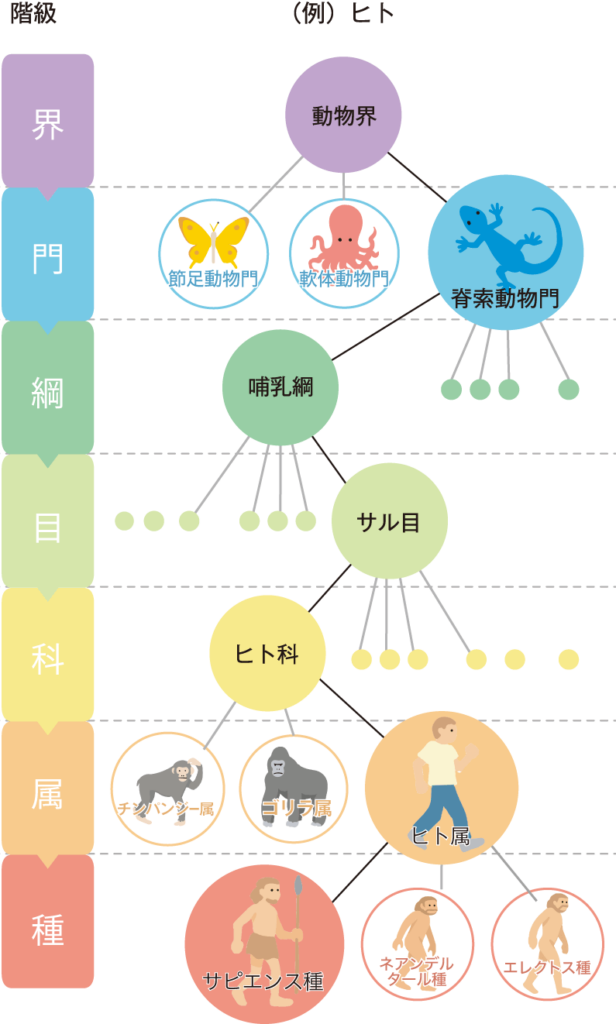

人類の起源については、『ヒト族(ホミニン)』(注218)と呼ばれる進化の樹の一部門が存在する。これは霊長類という広範な動物群の一部を構成し、最も近い生きた種は『チンパンジー』である。遺伝子分析からは、ヒトとチンパンジーの分岐は約1300万年前から始まり、恐らく700万年前まで交雑が続いていたことが推測されている。しかし、最終的には双方の進化の歴史は分岐し、一方では現在の『チンパンジー』と『ボノボ』が出現し、もう一方では『ホミニン』のいくつかの異なる種が出現した。私たち自身の種、『ホモ・サピエンス』はその一つの枝分かれにすぎない。

(注218)霊長目ヒト科ヒト亜科を構成するヒト族の総称。なお、「ヒト族」は「ヒト亜科」に含まれる族の一つであり、ヒト亜科の下に「チンパンジー亜族」を含めたヒト族とするものと、ヒト族の下に「ヒト亜族」、「チンパンジー亜族」とを並列にわける場合がある。後者でのヒト族には、それらの絶滅した祖先のみが属する。現生はヒト亜族のヒト、チンパンジー亜族のチンパンジー、ボノボの三種のみが含まれる。

人類の進化をこの観点から見ると、ヒトは類人猿から進化したのではなく、私たちはまだ哺乳類であり、同時に『類人猿』でもある。

では、「ホミニンの進化」はどのように進展したのか。その進化の主要なステップはすべて『東アフリカ』で生じたという点が特筆すべきである。

この地域は地球の赤道付近の雨林帯に位置しており、コンゴ川、アマゾン川、東インド諸島(フィリピン、インドネシアなど東南アジアの島々)と同じ緯度にある。したがって本来ならば、東アフリカにも鬱蒼と森が茂っているはずなのだが、代わりにこの一帯はおおむね乾燥した『サバンナ』の草地となっている。

- 私たちの霊長類の祖先が木の上で生活し、果物や葉を食べて生きていたとき、世界の中のこの地域に、人類の誕生の地に、劇的なことが起こり、その生息環境を緑豊かな森から乾燥したサバンナに変貌させ、それが今度は人類の進化の軌道を、木にぶらさがる霊長類から、金色の草地で狩りをする二足歩行のホミニンへと向かわせたのである。

ここで、次のような二つの疑問が湧き起こる。

- この特定の地域を変貌させて、適応力のある賢い動物が進化できるような環境を生み出した地球規模の原因は何だったのか。

- 私たちはアフリカで進化したホミニンの一種に過ぎないのに、同じように知恵があって道具を使う、ともに枝分かれして進化した多くの種のなかで、ホモ・サピエンスだけが勢力範囲を広げ、唯一生き残って地球を相続した究極的な理由は何だろうか。

この二つの問いを中心に調査を進めていくこととする。

地球寒冷化

私たちが居住する地球は、絶えず活動を続ける存在であり、その様相は常に変化している。太古の時代まで遡れば、大陸が無数の異なる位置に移動し、度々衝突しては一つに結合し、その後再び分離する様子が観察されるであろう。広大な海洋が広がっては縮小し、巨大な火山帯が出現しては爆発し、地震により地面にはしわが寄せられ山脈がそびえたつ。しかし、それらも再び削られ、塵となる。

- この激しい活動の原動力は『プレートテクトニクス』であり、それは人類の進化の背後にある究極の原因である。

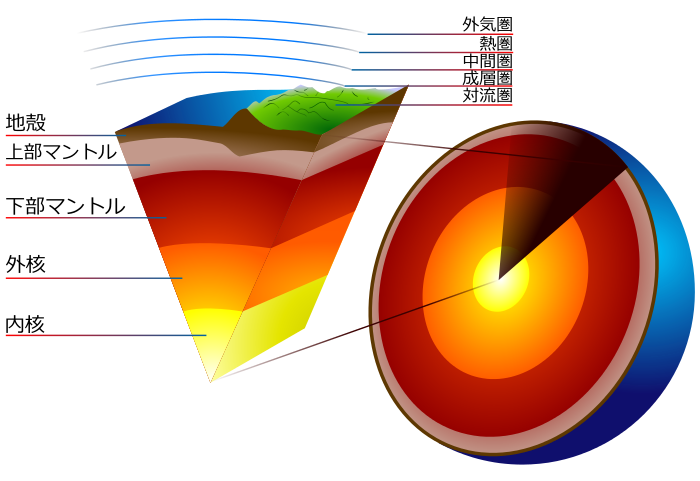

地球の外皮である『地殻』は、下にある熱く粘性のある『マントル』を覆っているが、それは脆い卵の殻のようである。地殻は亀裂を持ち、複数のプレートに分割され、地球の表面を動き続けている。大陸は密度の低い厚い岩で構成され、一方で『海洋地殻』は薄いが重いため、『大陸地殻』ほどは高く隆起しない。ほとんどのプレートは大陸と海洋の両方の地殻で構成されており、これらは熔けた熱いマントルの上を移動し、互いに場所を奪い合いながら浮沈している。

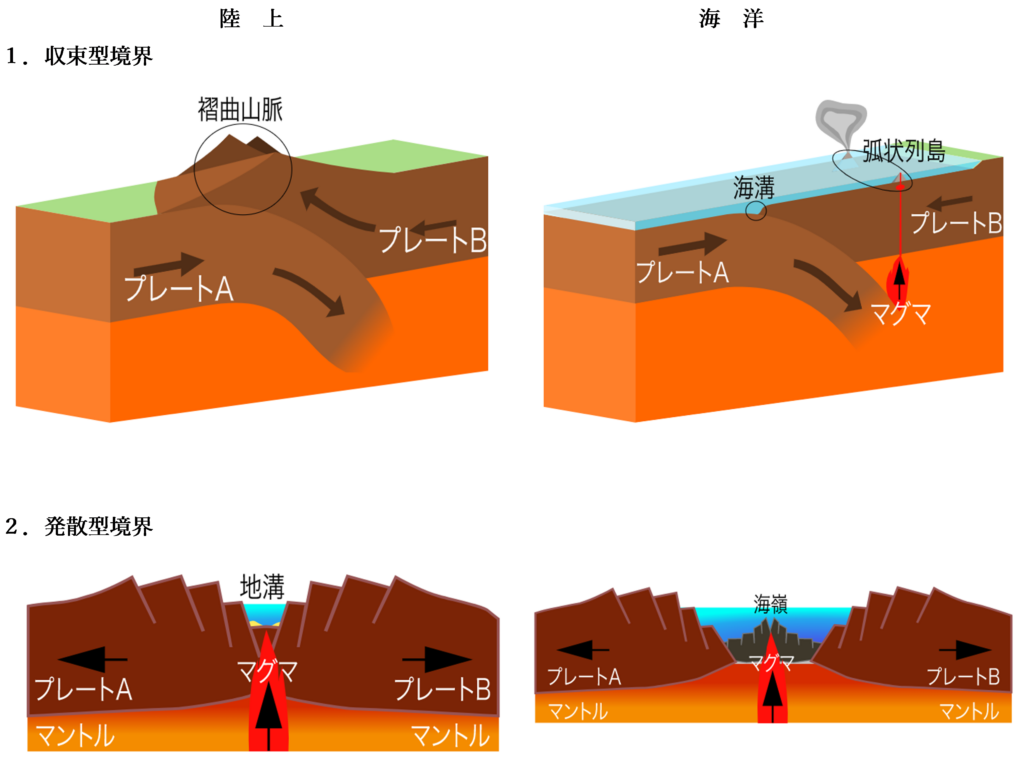

『プレートの収束型境界』では、二枚のプレートが互いに衝突する。その際、一方のプレートは他方の下に押し込まれ、マントルの熱により岩が溶ける。これは頻繁に地震を引き起こし、火山帯を活性化する。大陸地殻の岩石は密度が低く、浮力が強いため、プレートの衝突ではほぼ必ず海洋地殻が他方の下に沈む。この沈み込みの過程は、海洋が消滅し、地殻の二つの塊が融合し、衝突線を示す山脈が形成されるまで続く。

一方、『発散型境界』もしくは『構造型(コンストラクティブ)境界』とは、二つのプレートが互いに離れる場所である。奥底から上昇する熱いマントルは、ちょうど腕に深い傷を負ったとき血が噴きだすようにこの亀裂から上昇してきて固まり、新たな岩石の地殻を形成する。大陸の中心部に新たな『リフト』(注219)が広がり、大地を二つに引き裂くことはあるが、新たに形成された地殻は密度が高く低位置にあるため、そこに水が溜まるようになる。発散型境界は新しい海洋地殻も形成する。『大西洋中央海嶺』はそのような海底に広がったリフトの顕著な例である。

(注219)「亀裂」を意味する言葉で、地球のマントル上昇に伴い地殻が膨張し割れるなど、地殻に伸張作用が働いてできた形状を指す地質学用語である。線状に断層が発達するのは、その両側へ地殻が拡大するためである。火山活動が見られる場合と見られない場合がある。現在、顕著なリフトは『大地溝帯』で、東アフリカから紅海・死海まで延びる。紅海南端では、アデン湾・アファール盆地・紅海と3つのリフトが交わっている。

過去5000万年間は地球の気候の寒冷化が特徴であった。この過程は『新生代の寒冷化』と呼ばれ、最も激しくなったのは260万年前、現在の紀(第四紀)における氷期の頻発期であった。地質学的には現在も『新生代の第四紀の氷河期』にあるとされ、「完新世」に入ってからは『間氷期』にあると考えられている。この長期的な地球の寒冷化傾向は、主にインドとユーラシアの大陸衝突によりヒマラヤ山脈が造山された結果引き起こされた。この高い山脈が侵食されると、大気中から多くの二酸化炭素が取り込まれ(岩石の主成分である珪酸塩が雨水に溶けた二酸化炭素と反応して化学的風化作用が生じる)、温室効果を減らし、結果として気温が低下する。これにより、寒冷化した状況が海洋からの蒸発を抑制し、降雨の少ない乾燥した環境を生み出した。

この地殻変動プロセスは、インド洋を隔てた5000キロほど離れた場所で起こったが、人類が進化を遂げていた東アフリカ内でも地域によってはじかに影響をこうむっていた。ヒマラヤ山脈とチベット高原はインドと東南アジアに強大な『モンスーン・システム』を生みだした。インド洋上で大量の水分が大気に吸収されるこの効果は、東アフリカからも湿った空気を吸いだし、この地の降水量を減少させることになった。

東アフリカの乾燥化には、他の地球規模の地殻変動も影響を及ぼしていると推定されている。約300万年から400万年前、オーストラリアとニューギニアが北方向へ移動し、その結果、インドネシア海路として知られる海峡が閉鎖された。この閉鎖は南太平洋の温暖な海水が西方向へ流れるのを阻害し、代わりに北太平洋の冷たい水がインド洋の中央部に向けて流れるようになった。インド洋の水温が低下した結果、蒸発量は減少し、それが東アフリカの降水量の減少をもたらした。しかしながら、

- 最も重要な点は、アフリカそのもので別の巨大な地殻の隆起が発生し、それが人類の成り立ちに重要な役割を果たしているという事実である。

進化の温床

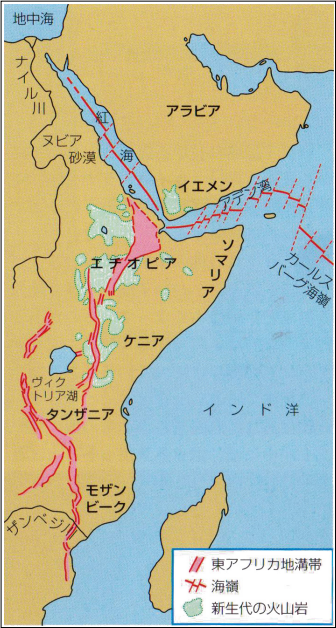

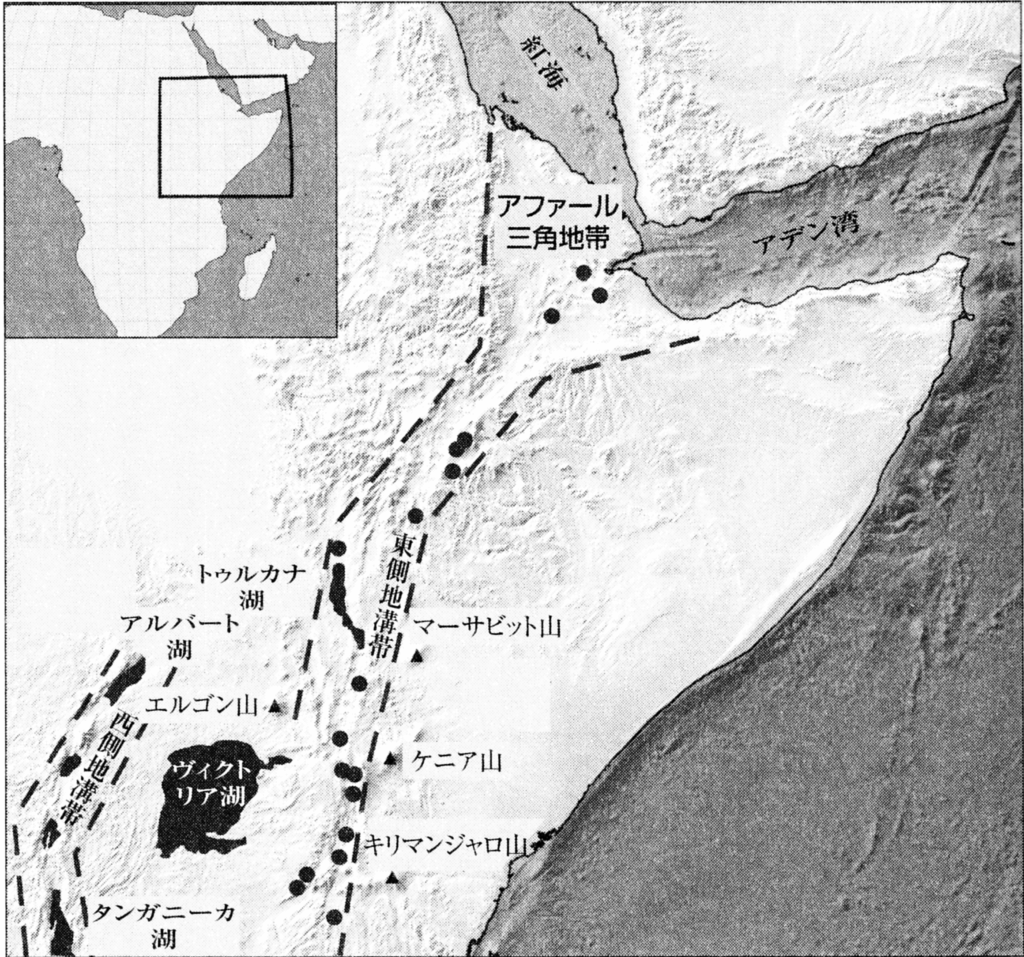

「進化の温床」ともいえるこの現象は、約3000万年前、アフリカ北東部地下における熱い『マントル・プルーム』(注220)の上昇に起源を持つ。地殻は、大きな隆起として約1キロの高さまで膨張し、その上で皮膚ともいえる地表は伸びて薄くなった。最終的にその中央部は一連のリフトとなり、割れ始めた。『東アフリカ地溝帯(リフト)』はおおむね南北の線に沿った大きな亀裂となり、その東側の支線は現在のエチオピア、ケニア、タンザニア、マラウィを貫き、西側の支線はコンゴ民主共和国を通過してタンザニアとの国境沿いに続いている。

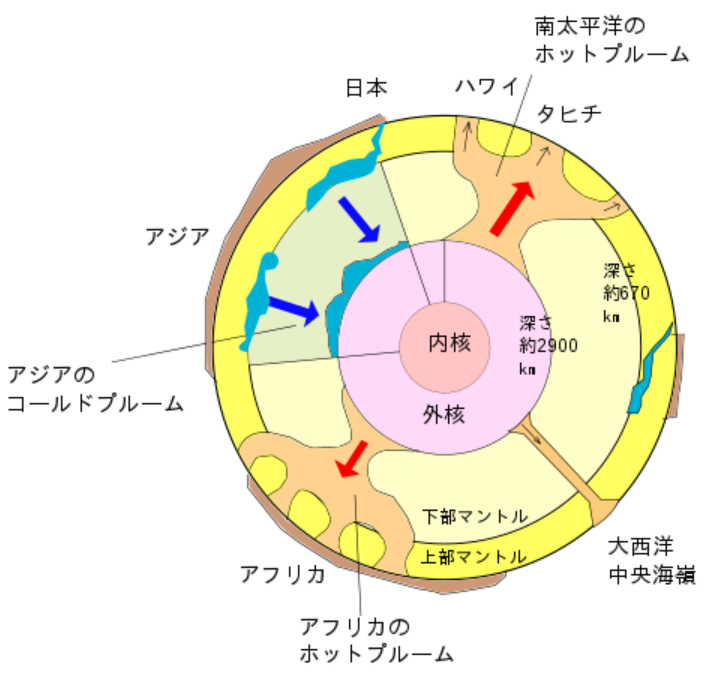

(注220)『プルーム』とは「羽毛のように舞い上がる煙」を意味する。「マントル」は半径約6,357kmの地球の中で、深さ数10km – 約2,900kmまでの範囲を占めているが、その中を下降するプルーム(コールドプルーム)と上昇するプルーム(ホットプルーム)が存在する。プルームの上昇・下降とも、通常時は深さ670kmの所でいったん停滞する。この部分は上部マントルと下部マントルの境目に当たり、マントルを構成する鉱物がこの位置の温度と圧力を境に相変化するため、この上下でマントルの密度や固さが大きく変化すると推定されている。プルームが深さ670km付近を超えて大きく上昇、あるいは下降したものを『スーパープルーム』という。

地殻を分裂させるこのプロセスは北方向へ進むにつれて激化し、割れ目は地殻を突き破って長い亀裂からマグマを滲み出し、玄武岩の新たな地殻を形成した。その後、この深いリフトに水が流入し、『紅海』が形成された。もう一つのリフトは『アデン湾』になり、リフトが開いた海底(現在のソマリア付近)は『アフリカの角』から大きな塊を引き離し、新たなプレート、すなわち『アラビアプレート』を形成した。

- 東アフリカ地溝帯、紅海、アデン湾がY字形に合流する地点は『三叉路』として知られ、この交差地点の中心に『アファール州(エチオピアの州)』と呼ばれる三角形の低地が、エチオピア北東部からジブチ、エリトリアにまで広がっている。

東アフリカ地溝帯はエチオピアからモザンビークまで数千キロにわたって続いており、下から膨れ上がるマントル・プルームが上昇し続けているため、地溝帯は今なお分裂している。

- この引き伸ばしによる地殻変動プロセスは断層に沿って岩盤全体に亀裂を走らせ、分裂し、側面は断崖となって押し上げられ、間に挟まれた一部が下降して谷底となった。

- このプロセスが海抜800メートルにある幅広く深い谷を作り出し、両側に山の尾根が連なる地形を形成したのは、550万年から370万年前である。

- 地溝帯の隆起とその結果としての高い尾根の形成がもたらした主要な影響の一つは、東アフリカの広い地域で雨が降らなくなったことである。

インド洋から吹いてくる湿った空気は、高い標高まで押し上げられ、そこで冷やされて凝縮し、海岸近くで雨となって降る。これにより、内陸部はより乾燥した状況が生じた。この現象は「雨陰効果」として知られている。同時に、アフリカ中部の雨林からの湿った空気もまた、地溝帯の高地によって東への移動が妨げられた。

- 「ヒマラヤ山脈の造山」、「インドネシア海路の封鎖」、そして特に「東アフリカ地溝帯の高い尾根の隆起」という地殻変動プロセスの結果が、東アフリカを乾燥させた。

- 地溝帯の出現は、この地域の生態系を変化させる過程で、気候だけでなく地形も変えた。東アフリカは一面の熱帯林に覆われた平坦な土地から、高原と深い谷がある険しい山岳地帯に変貌し、植生は雲霧林からサバンナ、そして砂漠の低木帯まで多様化した。

巨大なリフトは3000万年前に形成が始まり、隆起と乾燥化は過去300万から400万年間にわたって生じた。この期間は人類の進化が進行した同一時期であり、東アフリカの風景は『ターザン』の映画セットから、『ライオン・キング』の映画セットへと変遷した。

東アフリカが長期間にわたり乾燥化し、森林の生息環境を断片化し、サバンナに置き換えた結果、樹上生活をする霊長類からホミニン(注221)へと分岐が生じた。乾燥した草原の拡大は、大型の草食性哺乳類であるレイヨウ(アンテロープ)やシマウマなどの有蹄類の繁殖を支え、人類が狩猟を始める環境を提供した。

(注221)人類進化について議論する際には、『ホミニドhominid(ヒト科)』という大きなカテゴリが存在する。これには大型類人猿(現生のものでは、チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オランウータン)およびすべての人類が含まれる。大型類人猿と人類の共通祖先から進化したすべての子孫が「ホミニド」である。次に、『ホミニンhominin(ヒト族)』というカテゴリがある。これは「ホミニド」よりも範囲が狭く、「初期の猿人」から「新人」までの人類を含む。すなわち、「初期の猿人」以降のすべての人類を指す。「700万年の人類の歴史」は、ホミニンの歴史と言える。「初期の猿人」以降の「原人」「旧人」「新人」は、『ホモ属Homo』のカテゴリに集約される。最初期の原人である『ホモ・ハビリス』以降に進化した人類はすべて『ホモ属Homo』に属する。「原人」「旧人」「新人」は、『ホモ属Homo』の一言に集約することができる。最初期の原人である『ホモ・ハビリス』以降、そこから分岐した人類はすべて『ホモ属Homo』である。

しかし、これが唯一の要因ではなかった。大地溝帯は地殻変動によって極めて複雑化し、多様な地形が隣接する移行帯を形成した。これには森林と草原、尾根、急な断崖、丘陵、高原と平原、谷、そして大地溝帯の谷底に形成された深い淡水湖などが含まれる。この地域はモザイク環境と呼ばれ、ホミニンに対して多様な食糧供給源と生活資源、そして機会を提供した。

大地溝帯が広がり、マグマが上昇するにつれて、火山帯は地域全体に軽石と火山灰を激しく噴出した。東アフリカ地溝帯は火山が点在しており、その多くはわずか数百万年前に形成された。これらの火山の大部分は大地溝帯の内部に存在し、一部の大きな古い火山はケニア山、エルゴン山、そしてアフリカ最高峰のキリマンジャロ山をはじめとして、地溝帯の端に位置していた。

火山は頻繁に噴火し溶岩流を噴出、それが尾根となり固まった。敏捷なホミニンならば、これらの尾根を越えることが可能であった。そして、彼らが狩猟した動物にとっては、大地溝帯内の急斜面とともに、事実上、自然の障害物および障壁となった可能性がある。初期の狩人たちは獲物の動きを予測し、制御し、その退路を制限し、罠へと導く能力があった。この地形が初期の人類をうろつく捕食動物から一部保護し、安全を確保してくれた可能性もある。

この起伏の多い変化に富んだ土地は、ホミニンが繁栄するための理想的な環境を提供したと考えられている。初期の人類は、私たちと同様に弱く、チーターのような速さやライオンのような強さを持たない。協力し合い、地殻変動と火山活動によって生まれた複雑な地形を利用して狩猟に役立てた。

人類が進化していく中で、活発な地殻変動と火山活動がこれらのダイナミックで多様な景観を形成し、維持し続けた。大地溝帯は地殻変動が活発な地域であり、景観は人類が居住し始めた黎明期から大きく変化している。大地溝帯は広がり続け、かつてホミニンが住んでいた地域は現在、地溝帯の側面に隆起している。現在、ホミニンの化石や考古学的な証拠が見つかるのはこのような地点であり、初めの場所からは大きく離れている。

- そしてこの「巨大なリフト」、すなわち「今日の世界において引っ張りによる地殻変動が最も長期にわたって相当な規模で続いてきた地域」こそが、人類の進化にとって欠かせないものであったと考えられている。

樹上から道具へ

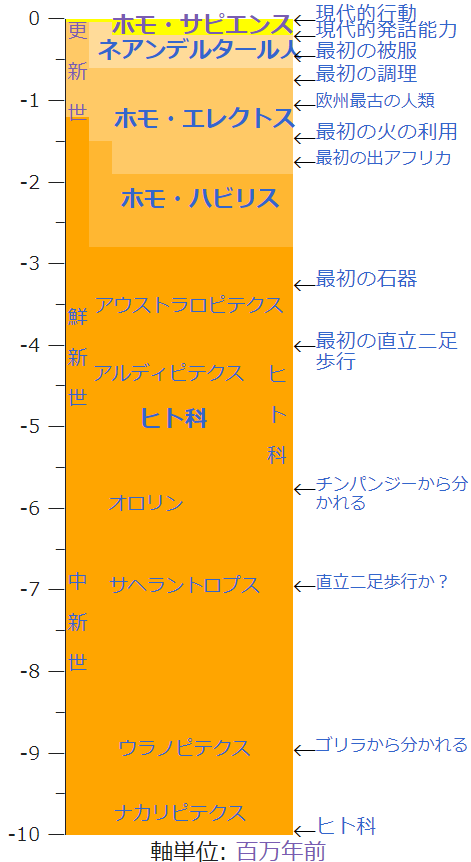

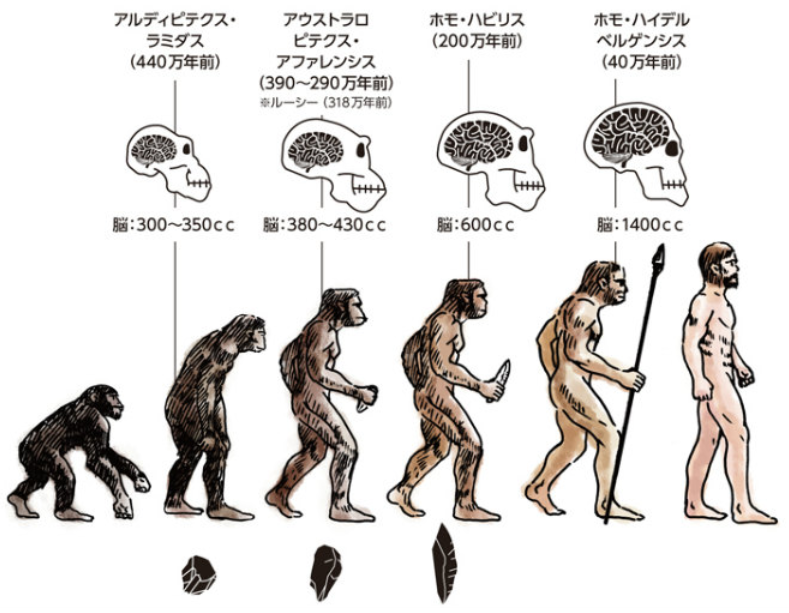

疑いの余地のないホミニンとして良好な化石がこれまでに発見された最古の種は、『アルディピテクス・ラミドゥス』である。この種は、約440万年前、エチオピアのアワッシュ川流域沿いの森で生活していた。

彼らの体格は現代のチンパンジーとほぼ同等であり、脳の大きさも同様であった。歯からは雑食性であったことが推察できる。化石化した骨格からは、まだ樹上生活を続けていたことと、初歩的な二足歩行能力を発達させ始めていたことがわかる。

- 約400万年前、『アウストラロピテクス(南の猿)』が出現し、華奢で長身の体型など、現生人類と共通する形質を持つようになった。これは頭蓋骨がまだ原始的な形状であったにも関わらずであり、また、二足歩行も得意とするようになっていた。

- 例として、『アウストラロピテクス・アファレンシス(アファール猿人)』が現存する化石からよく知られている。

- その中にはアワッシュ川流域で約320万年前に生きていた女性の驚くほど完全な骨格があり、『ルーシー』(ビートルズの歌「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」に因んで命名)として知られている(図240、308頁参照)。

ルーシーの身長はわずか110センチほどだが、現生人類と非常によく似た背骨、骨盤、脚の骨を有していた。したがって、

- ルーシーなどのアファール猿人たちの脳はまだチンパンジーと同程度の大きさであったが、その骨格は明らかに長距離を二足歩行する生活様式を示していた。

タンザニアのラエトリにある火山灰が堆積した地層では、約370万年前の三個体分の足跡が残されている。これらはおそらくアファール猿人によって残されたもので、浜辺を散歩する際に砂の上に残る足跡に驚くほど似ている。

- ヒトの進化においては、脳が著しく大きくなるずっと前から二足歩行の発達が明らかであった。

これらのアウストラロピテクスの化石は、さらに古いアルディピテクス属のものも含めて、かつて考えられていたようなサバンナの開けた草地の環境で歩くために適応して進化したわけではないことを示している。

- むしろ、二足歩行は、森林環境にいながら木々に囲まれて生活していた初期のホミニンとともに始まった。しかし、森林が次第に減少し断片化するにつれ、二足歩行はますます有用な適応となった。

ホミニンの祖先は、残った森林の間を移動し、草原に足を踏み入れられるようになった。二足歩行することで、彼らは丈の高い草越しに眺めることができたし、照りつける太陽のもとにさらす体の面積を最小限にして、サバンナの熱さを緩和することも可能となった。

- また、他の指と対向することが可能な親指は、道具を掴むのに非常に役立ち、これも霊長類の祖先から進化的に受け継がれた特性であった。この手は木の枝をつかむために進化したものであり、棍棒や斧の柄、ペン、さらにはジェット機の操縦桿を握るようになる前に存在していた。

約200万年前、アウストラロピテクス属のホミニンの種は全て絶滅し、私たち自身の属である『ヒト属(ホモ属)』が出現した。

- 『ホモ・ハビリス(器用な人)』は、それ以前の猿人に似た華奢な体型を保ちつつ、脳だけはわずかに大きかった。

- 体と脳のサイズが大幅に増大し、生活様式が大きく変わったのは、『ホモ・エレクトス』が約200万年前に出現してからであった。ホモ・エレクトスは頭蓋骨以下の身体構造が現生人類と解剖学的に非常に似ており、長距離走行の適応や物を投げる能力を持つ肩の構造を持っていた。成長が遅く、長い子供時代を送ること、高度な社会的行動をするなど、その他のヒトとの共通点もあったとされている。

- ホモ・エレクトスは、狩猟採集生活を送り、また火を扱うことのできた最初のヒト属のホミニンであったと推定されている。火は暖を取るためだけではなく、食物を調理するためにも使用されていたと考えられる。彼らは筏を用いて広い水域を渡る能力も持っていた可能性がある。

- 約180万年前になると、ホモ・エレクトスはアフリカ全土に広がり、その後、何度かの移住の波を経てこの大陸を離れ、ユーラシア全土に拡散した。この種は約200万年間存在した。

- ホモ・エレクトスは約80万年前に『ホモ・ハイデルベルゲンシス(ハイデルベルク人)』を生み出し、その後25万年前にヨーロッパでは『ホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)』が、アジアでは『デニソワ人』が進化した。これらの古人類がヒトとは別種であるかどうかについては、専門家の間で見解が分かれている。

- 解剖学的に見ると、『現生人類』と定義される『ホモ・サピエンス』は、東アフリカで約30万年から20万年前に初めて出現した。したがって、『現生人類』としての私たちの種が誕生してからは、ホモ・エレクトスの存在期間の10分の一ほどしか時間が経過していないのである。現在のところ、私たち人類が200万年という長い時間を生き抜くことは難しく、少なくとも次の一万年間を生き延びることができれば幸運と言えるであろう。

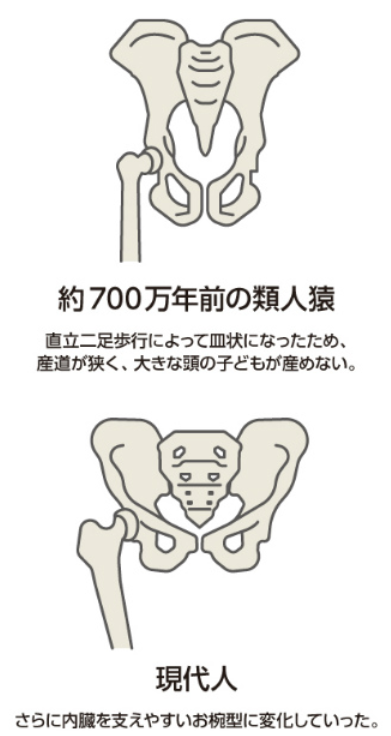

人類の進化の過程で、ホミニンは二足歩行を進化させ、長距離を効率的に移動できるようになった。その結果、骨格は直立歩行と移動形式を支えるための「S字状の背骨」、「椀状の骨盤」、「長い脚」などの変化が見られるようになった。体毛は、頭皮に生える毛以外は減少し、頭部の形状も変化した。突出していた口部分は小さくなり、下顎が顕著になり、頭蓋骨は椀状になった。実際に、それ以前のアウストラロピテクス属と、我々ヒト属の祖先との主な違いは脳容量が大幅に増大したことにある。実際、それ以前のアウストラロピテクス属と、我々ヒト属の祖先との主要な違いは脳容量が大幅に増大したことにある。

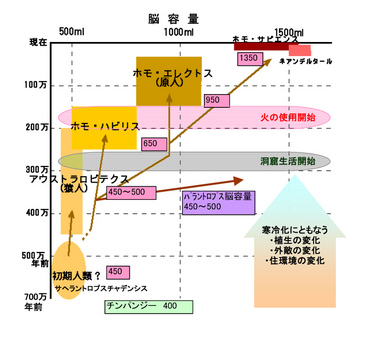

- アウストラロピテクスの脳の大きさは、200万年にわたって進化した間も約450立方センチと、驚くほど一貫しており、これは現代のチンパンジーの脳とおおむね同一サイズであった。

- しかし、ホモ・ハビリスはそれより約1.3倍大きな、約600立方センチの脳を持っていた。さらに、ホモ・ハビリスからホモ・エレクトス、ハイデルベルク人へと進化するにつれて、脳容量は約二倍に増大した。

- 約60万年前には、ハイデルベルク人の脳は現生人類とほぼ同容量となり、これはアウストラロピテクスの脳よりも約三倍大きいサイズであった。

脳容量の増加に加えて、ホミニンの特徴として重要な点は、その知能を道具作りに応用したことである。

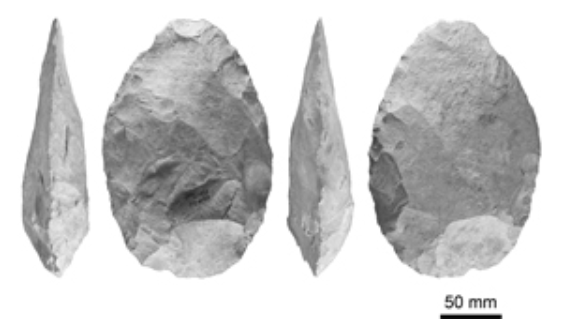

- 広範囲で見つかる最古の石器-『オルドワン石器』として知られる-は260万年ほど前まで遡り、ホモ・ハビリスやホモ・エレクトスだけでなく、後期のアウストラロピテクスも使用していた。

- 川から拾った丸い石を、別の平たい台石に載せて割っていたのだ。剥片を打ち欠いて鋭い断面をつくり、形を整えたこの石は、獲物から肉を切り取り、削り落とす作業や、木材加工に使われていた。

石器時代の技術における革命は、ホモ・エレクトスがオルドワンの石器を受け継いで、170万年前に『アシュール石器群』として洗練させた時に訪れた。

- アシュール石器は小さな剥片をどんどん打ち欠くことで入念に形づくられ、オルドワン石器より左右対称で薄く、洋ナシ形の握り斧となっている。この石器は人類史の大部分を通じて主要な技術であり続けた。

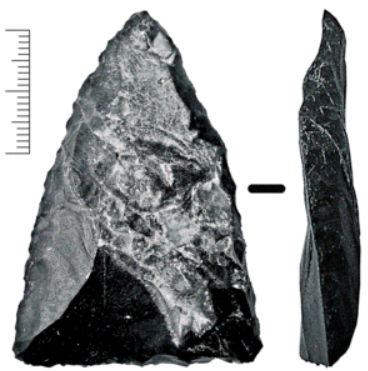

その後に起きた変革から『ムスティエ石器群』が生まれ、ネアンデルタール人や解剖学的に現生人類である我々も、更新世の氷河期を通じて使用していた。ムスティエ石器では、周囲を叩いて削り丹念に石核の形を整えてから、大きな剥片を巧みに削り落とす作業が行われた。

- 作業の目的は、整形された石核ではなく、削り落とされた剥片を得ることにあった。先端の尖った薄い破片はナイフや鎗の先端、矢じりとして利用可能であり、これらの石器が、槍用の木製の柄とともにホミニンを非常に有能な狩猟者にした。

その結果、他の捕食動物のように自身の体に大きな歯や鉤爪を発達させる必要はなかった。人類は棒や石を、獲物を狩るための、あるいは身を守るための人工的な歯や鉤爪として利用し、常に獲物や捕食者から適度な距離を保つことで、傷を負うリスクを最小限に抑えることができた。

これらの身体的な形状や生活様式の進化は、相乗効果を生み出した。

- より効率的な走行能力と複雑な認知能力が、道具と火の利用と共に狩猟の成功率を高め、大きくなった脳を維持するための高カロリーな食生活を可能にした。

- これにより、人類は複雑な社会的交流、協力、文化的な学習、問題解決能力、そして何よりも重要なことに『言語』を発達させられるようになった。

気候の振り子

人類の進化におけるこれらの主要な変革の多くは、「大地溝帯」で最も古い北部末端のアファール州に位置する三角形の低地に保存されている。最初のホミニンの化石である「アルディピテクス・ラミドゥス」は、アワッシュ川流域で見つかった。これはエチオピア高原から北東のジブチの方角へ流れる川で、『アファール三角地帯』を中心に流れている。この同じ川の流域には、320万年前のルーシーの全身骨格も残されていた。

実際には、『アウストラロピテクス・アファレンシス(アファール猿人)』というこの種全体の呼称はこの地域から名付けられている。最古のオルドワン石器も、アファール三角地帯にあるエチオピアのゴナで見つかっている。しかし、ホミニンの進化の温床は、東アフリカ地溝帯の全域に広がっていたと考えられている。

気候の乾燥化と、火山帯や断層崖などの多様な地形がモザイク状に展開する『リフト・システム』は、人類進化の環境条件を供給する上で明確に重要であった。しかしながら、地殻運動によって形成されたこの複雑な地形は、移動する生活を送るホミニンに好機を提供した可能性があるが、それだけでは驚異的な多芸性と知性がどのように生まれたのかを十分に説明できていない。

- その答えは、大地溝帯の引き伸ばしによる地殻変動という特異な状況と、気候の揺らぎの関わりによるものと考えられている。

前述した通り、過去5000万年間にわたり世界は大体乾燥し寒冷化してきた。地殻の隆起と大地溝帯の形成は、特に東アフリカでの乾燥化を進め、かつての森林が消失したことを意味する。しかし、地球の寒冷化と乾燥化の傾向にもかかわらず、気候は非常に不安定であり、激しい変動を繰り返していた。

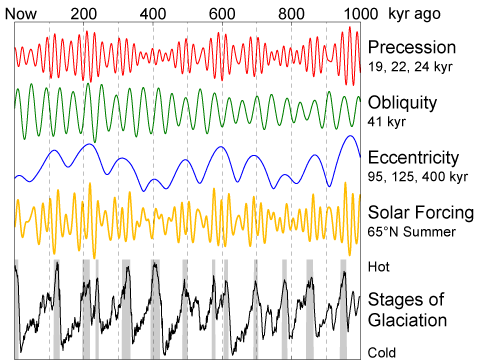

おおよそ260万年前、地球は現在の『氷河期の世(エポック)』へと突入した。この時期には、『ミランコヴィッチ・サイクル』(注222)として知られる地球の公転軌道と自転軸の傾きが規則的に変化し、氷期と間氷期が交互に繰り返されてきた。東アフリカは前進する氷床そのものと直接対面するには南北両極から遠すぎたが、それでもこの宇宙的な周期によって大きな影響を受けた。特に、地球が太陽を周回する軌道が周期的に楕円形に伸びる「離心率周期」により、東アフリカの気候は大きく変動する時代がもたらされた。極端な変動が見られるこれらの局面それぞれに、地軸の拍動も加速し、気候は非常に乾燥した状態と湿潤な状態の間で揺れ動いた。

(注222)『ミランコビッチ・サイクル』とは、「地球の公転軌道の離心率の周期的変化」、「自転軸の傾きの周期的変化」、「自転軸の歳差運動」という3つの要因により、日射量が変動する周期である。1920 – 1930年代に、セルビアの地球物理学者ミルティン・ミランコビッチは、地球の離心率の周期的変化、地軸の傾きの周期的変化、自転軸の歳差運動の三つの要素が地球の気候に影響を与えると仮説をたて、実際に地球に入射する日射量の緯度分布と季節変化について当時得られる最高精度の公転軌道変化の理論を用いて非常に正確な日射量長周期変化を計算し、間もなくして放射性同位体を用いた海水温の調査で、その仮説を裏付けた。

右図は、現在から100万年前までの情報である。上から3つの要素は日射量を決定づける要因である。歳差運動(Precession)の周期は3つあり、それぞれ1万9000年、2万2000年、2万4000年である。自転軸の傾斜角(Obliquity)の変化は周期4万1000年、公転軌道の離心率(Eccentricity)変化は周期9万5000年、12万5000年、40万年。この結果、北緯65度における日射量(Solar Forcing)は複雑な変化を示すことが計算できる。氷床規模(Stages of Glaciation)の変化は日射量の変化と相関が良いように見える。

詳しくは、「天空の時計仕掛け」節(<物語り その23>)を参照のこと。

このような宇宙的な周期性とそれによって生じる気候の変動は、何万年も何十万年も続いてきた。人類の進化を理解したいと思えば、謎となるのは東アフリカに最大の影響を及ぼしたプロセス-この地域内での地殻の隆起や伸張(リフティング)からくる全般的な乾燥化の影響や、地軸の歳差運動などがもたらす気候のリズム-が、動物の生涯と比べて非常に緩やかな時間の尺度で進行している点である。それにもかかわらず、知性やそれにより可能となった多様な行動は、一生の間に環境が大きく変化する時代に、個々の人間がさまざまな困難に対処するのを助けることになった。

より長い時間尺度で環境が変化する場合には、何世代もにわたり一つの種の体格や生理機能を適応させる進化(常に乾燥した状況にラクダが適応したような)によって対応できる。一方、

- 「知性」は、自然選択が体を適応させるよりも速やかに変化する環境問題への進化的な解決策である。

- したがって、ホミニンをより柔軟で賢い行動へと駆り立てる強い進化的な圧力が存在していたとすれば、極めて短期間に私たちの祖先に影響を及ぼした何かしらの要素が存在したに違いない。

東アフリカの地理的特性が、なぜ私たちのような知能豊かなホミニンへの進化を促進したのかという問いに対する最近の答えは、この地域の独特な地質構造とその環境に目を向けるものである。

先に述べたように、東アフリカは地中から上昇してくるマントル・プルームによって隆起し、その結果地殻が引き伸ばされて最終的に亀裂が入り、断層が形成された(図272参照)。

- その結果生じた大地溝帯の地形は、大量の地殻が沈み込んだ平坦な谷底と、その両側にそびえ立つ尾根を特徴とする。特に300万年前からは、谷底には孤立した広い盆地が数多く形成され、湿度が充分にある時期には、これらが湖となる。

- これらの深い湖は重要である。それはホミニンにとって、乾季の間でも安定した水源となったからである。

- しかしながら、多くの湖は一時的なものであり、気候が変化するにつれて、湖は時代と共に現れ、また消えていった。

リフトのある地形は、高地と谷底で明確に異なる気候条件を生み出す。雨はリフトの高い断崖と火山の山頂付近に降り、それがはるかに暑く蒸発率の高い谷底に点在する湖に流れ込む。これは、

- 大地溝帯の湖が降水量と蒸発量のバランスに大きく左右され、わずかな気候変化でもその水位が大幅に、そして急速に変化することを意味する。世界各地の湖やアフリカの他の地域の湖と比べても、その変動幅は大きい。

- 地域の気候のわずかな変化が、生きるのに欠かせないこれらの水域の水位を非常に大きく上下させるため、これらの湖は『アンプ湖』と呼ばれている。微弱な信号を増幅させるハイファイのアンプのような役目を果たすからである。そして、

地溝帯を作り出す長期にまたがる地殻変動の傾向と、地球の気候の変動、人類の進化に直接、劇的な影響を及ぼした居住環境の急速な変化とを結びつけた重要なつなぎ目が、これらの特殊な「アンプ湖」なのである。

ここでは宇宙空間における地球環境の二つの特殊な側面が重要になる。「太陽を周回する地球の軌道の引き伸ばし(『離心率』)」と、「地軸の旋回(『歳差運動』)」である。地球の軌道がより楕円形に伸ばされるたびに(最大離心率)、東アフリカの気候はひどく不安定になった。変動を繰り返す気候のそれぞれの局面に、歳差運動の周期によって北半球に少しばかり余計に太陽の熱が放射されると、大地溝帯の断崖に降る雨が増えた。アンプ湖が出現して拡大し、その湖岸は森林地帯となった。その反対に、歳差運動周期の逆の局面には、地溝帯の降水量は減り、湖は小さくなるか、完全に消滅した。その結果、大地溝帯は極端に乾燥した状態に戻り、植生は最小限となった。したがって、

- 過去数百万年にわたり、東アフリカの環境はおおむね非常に乾燥していたが、この一般的な状態にもときおり、気候が大いに湿潤な時期と、逆に再びひどく乾燥する時期があり、極端な変動期が訪れた。このような気候の変動は約80万年周期で生じ、その間、アンプ湖は緩んだ電球のようにちらついては消える。

- この変動に伴い、水源、植生、食糧の状況も大きく変動し、これが人類の祖先にも深刻な影響を及ぼした。急速に変化する状況は、多芸で適応力のあるホミニンをより生き延びさせることになり、こうしてより大きな脳と多くの知能を進化させたのである。

そのように気候が極端に変動した最も直近の三つの時代は、270万年前から250万年前、190万年前から170万年前、100万年前から90万年前に訪れた。化石記録を調査した科学者たちは、ホミニンの新種(ヒト属)が、しばしば脳容量の増大と関連して、現れたタイミングや絶滅した時期が、これらの乾湿変動の時代と一致する傾向があることを発見した。例えば、

- 人類の進化においてきわめて重要な出来事の一つは、190万年前から170万年前の変動期に生じていた。地溝帯にある7つの主要な湖盆(水をたたえて湖となった部分)は、繰り返し水が溜まっては干上がっていた。ホミニンの様々な種がその最盛期を迎え、脳容量が大幅に増大したホモ・エレクトスもこの時期に出現した。

結論として、

- 判明しているヒト属の15種のうち、12種がこの3つの変動期に初めて登場した。

- さらに、前述の各段階の石器技術の発展と普及-オルドワン、アシュール、ムスティエ-もまた、気候変動が極端になる離心率の時期に呼応していた。

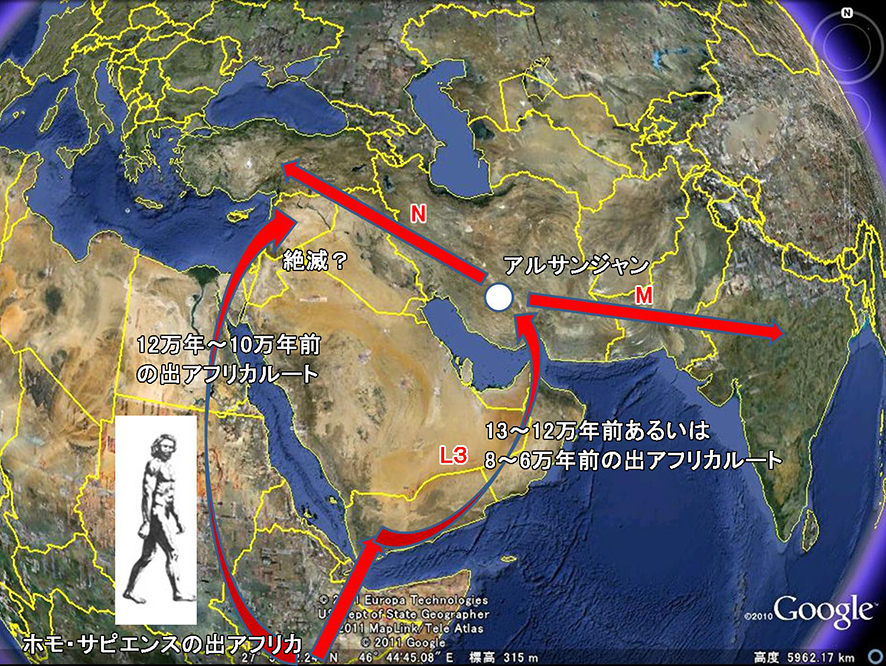

- そして変動の時代は人類の進化を左右しただけでなく、ヒト属のいくつかの種に誕生の地を離れて『ユーラシア大陸へ移住』させた原動力であったとも考えられている。

次の章では、我々の種である『ホモ・サピエンス』がどのように地球全体に拡散することができたのかを詳細に見ていく。

そもそもアフリカからヒト属を押しだした条件もまた、大地溝帯内における気候の揺らぎにあったのである。

湿潤な局面になるたびに、アンプ湖が大きく広がり、水と食糧が余分に手に入るようになった。それに伴い、人口は爆発的に増加したが、同時に樹木が茂る地溝帯の斜面沿いで居住できる空間が限られることとなった。

- この状況はヒト属を大地溝帯の細長い一帯に密集させ、やがては歳差運動の周期が気候のポンプのように働き、湿潤な波がくるたびにヒト属を東アフリカから押し出したと考えられる。

- 湿潤な気候条件はまた、ヒト属の移住者がナイル川の支流沿いに北へと移動し、シナイ半島の緑豊かな回廊地帯と『レヴァント地方』(地中海東部沿岸)を越えてユーラシアへと流れ込むことを可能にした。

- ホモ・エレクトスは180万年前の気候の変動期にアフリカを出て、最終的にはるか中国にまで広がった。ヨーロッパでは、ホモ・エレクトスはネアンデルタール人に進化したが、東アフリカに残ったホモ・エレクトスの個体群がやがて30万年から20万年前に解剖学的に『現生人類』と認識される種を出現させた。

我々自身の種は、次章で述べる通り、約6万年前にアフリカを離れて拡散した。ホモ・サピエンスはヨーロッパとアジアを移動する過程で、ヒト属の過去の移住者たちの子孫-ネアンデルタール人とデニソワ人-に遭遇した。しかし、それら両種とも約4万年前には絶滅し、解剖学的現生人類だけが残った。約200万年前にアフリカでヒト属の種の多様性が頂点に達した時代から、ユーラシアへ移動する過程でヒト属の近縁種と交流(および交雑)を経て、最終的にホモ・サピエンスだけが唯一の種として残ったのである。

我々は今日、ヒト属の中の唯一の生存種であり、さらにはホミニンの系統樹全体でも他に生き残った種は存在しない。これ自体が特異な事態である。多数の考古学的証拠から、ネアンデルタール人も極めて適応性に富み、知能が高い種であったことが明らかとなっている。彼らは石器を製作し、槍で狩猟を行い、火を扱い、装飾品を身に着け、死者を埋葬するまで行った。また、彼らはホモ・サピエンスよりも身体的に強靭であった。それにも関わらず、ヒトがヨーロッパに進出したとき、ネアンデルタール人はすぐに姿を消した。彼らは氷河期の厳しい気候条件に屈したのかもしれないし、もしくは解剖学的現生人類が先住のヨーロッパ人と激しい競争を行い、彼らを忘却の彼方へと追いやったのかもしれない。しかし、最も可能性のある説明としては、同じ環境で生活資源を争い、単純にヒトの方が勝ったというものである。

現生人類は言語の運用能力が非常に優れていたことで、社会的な協調性や創意工夫に長けていた。また、より高度な道具を作る能力を持ち、熱帯アフリカから広がったばかりのヒトは縫い針を製作できたため、氷河期が極寒の時代に入っても、体に密着した暖かい衣服を作ることができた。

ヒトはネアンデルタール人よりも頭脳によって優位性を保ち、やがて世界を支配するようになった。そしてそれが可能となった理由は、おそらく我々の祖先が東アフリカの極端に変動する気候で長い進化の歴史を経験してきた結果、ネアンデルタール人に比べて多芸多才で高度な知能を発展させることが必要だったからである。ヒトは長い歳月を大地溝帯の乾湿の変動に適応して生活し、その結果、世界の他の地域で遭遇した様々な気候に、よりよく対処できるようになった。これには氷河期の北半球の気候も含まれていた。

- 要するに、「ヒト」という動物は、過去数百万年の間に東アフリカで生じた、地球規模の様々なプロセスの特異な組み合わせによって形成されたのである。

- 地中から上昇するマントル・プルームにより地殻が膨れあがるにつれて、この地域が単純に乾燥し、我々の霊長類の祖先が生息していた比較的平坦な森から乾燥したサバンナへと変化したのではない。むしろ地形全体が起伏の多い地勢に変貌し、切り立った断層崖と固まった溶岩が形成した尾根により割れ目が生じた。それが、時代と共に変化を続ける様々な生息環境の複雑なモザイクを形成した世界であった。

- 特に東アフリカにおけるプレートの引き伸ばしによる地殻変動は、大地溝帯を裂き、高い崖と暑い谷底を含む特有の地形を創出したのである。地球の軌道と地軸の傾きの周期性が、地溝帯の谷底に存在する盆地を定期的に湖へと変貌させる。これらの湖は、わずかな気候変動にすぐに反応し、この地域の生物全体に強い進化圧力をもたらすようになった。

- ホミニン(ヒト科の種)の故郷となるこの特異な環境が、適応力のある、多彩な進化を促進したのである。私たちの祖先は自身の知能と、社会集団の形成による協力に頼り続けることになった。空間と時間の両方において大きな変動を伴うこの多様な地形は、ホミニンの進化の揺籃であり、そこから毛のない話し好きなサルが現れたのである。それは自身の起源を理解する程度にまで進化したサルであった。

ホモ・サピエンスの特徴である私たちの知能、言語、道具の使用、社会的学習、そして協力行動は、農業の発展、都市生活、そして文明の形成を可能にした。これらの特性は、この地域の極端な気候変動性の結果であり、その変動性自体も大地溝帯の特異な環境によって生まれたものである。

生物全てがそうであるように、私たちは自身もまた環境の産物である。私たちは、気候変動と東アフリカの地殻変動によって生まれた類人猿の一種である。

プレートテクトニクスの申し子の人類

『プレートテクトニクス』は、ヒトが種として進化した東アフリカの多様で動的な環境を生み出しただけではない。これはまた、人類が初期の文明を築き出した場所を定める要因でもあったのである。

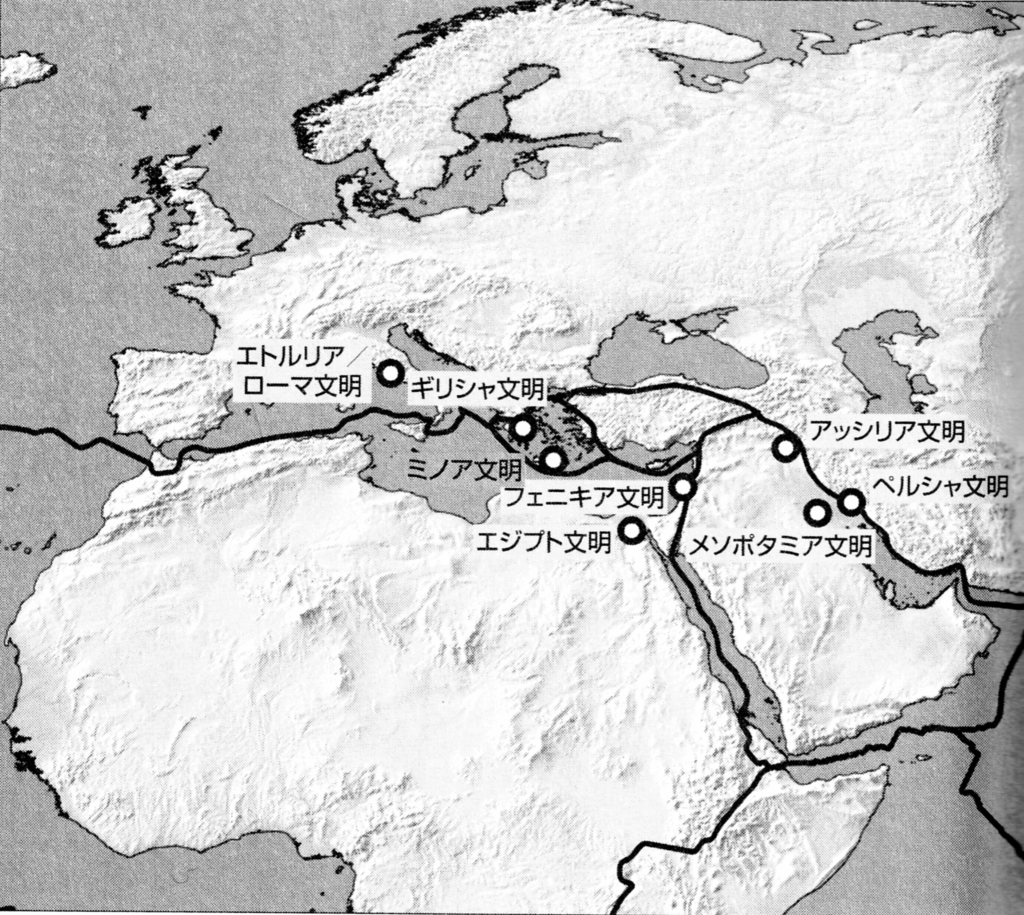

プレートの衝突境界を示した地図を見て、そこに主要な古代文明の地域を重ねると、驚くほどの関連性が見えてくる。

大部分の文明はプレートの境界近くに位置していた。地球上の可住地の面積を考えると、これは非常に強い相関関係であり、偶然に生じたとは考えにくい。

- 初期の文明は地殻の割れ目近くで生活を選択したようである。何かしら古代の文化を形成するのに適した要素が、プレートの境界に存在するに違いない。地震、津波、火山などの危険をもたらす地殻の割れ目であるにもかかわらず、である。

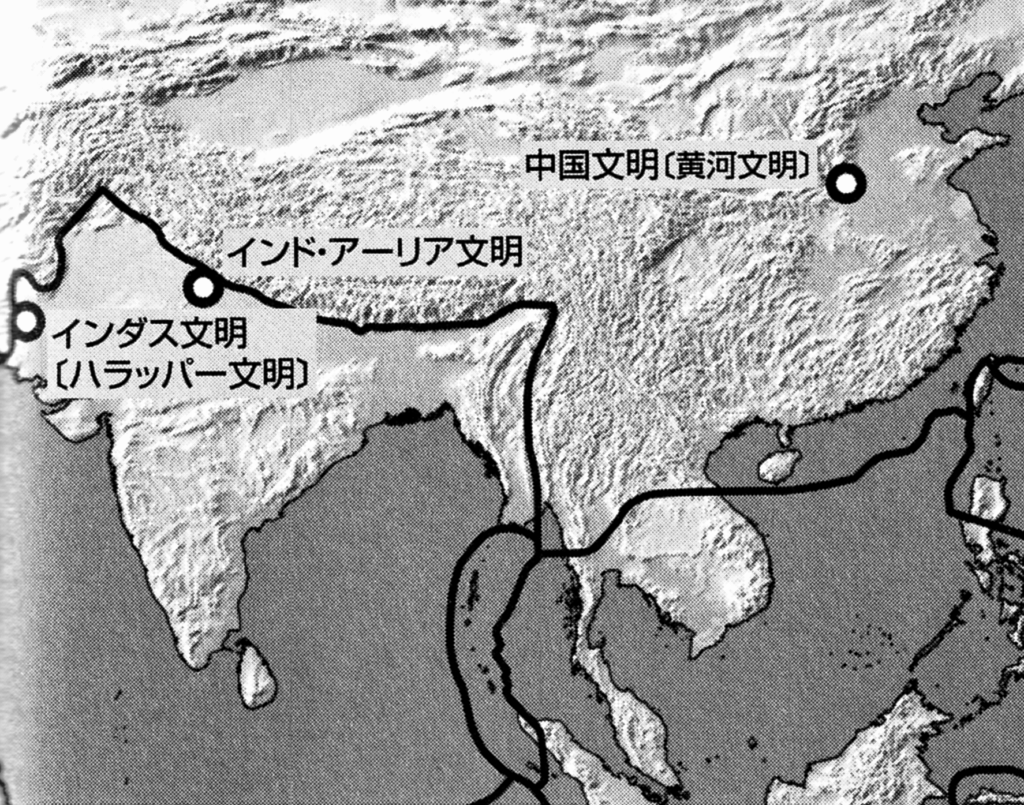

インダス川流域では、『ハラッパー文明(インダス文明)』が紀元前3200年ごろに、メソポタミアとエジプトの文明と並んで、世界最古の文明の一つとしてヒマラヤ山脈の山麓沿いに走る窪んだ地溝で出現した。プレート同士の衝突がしわをつくって高い山脈を形成させたが、その山脈の膨大な重量が地殻を押し下げ、陥没した低地となる盆地を生み出した。ヒマラヤ山脈に端を発するインダス川とガンジス川は、前縁盆地を流れる。その盆地には、山から侵食によって削られた堆積物が溜まり、初期の農業に適した肥沃な土壌が形成された。

- ハラッパー文明は、インドとユーラシアの双方のプレート間の大陸衝突から生まれたと言えるだろう。

- 『メソポタミア』では、ティグリス川とユーフラテス川もまた沈降する前縁盆地沿いを流れている。これらの川は、アラビアプレートがユーラシアプレートの下に潜り込む中で形成された。その結果、メソポタミアの土壌も同様にこの山脈から削り出された堆積物で豊かになった。

- 『アッシリア』と『ペルシャ』の文明はどちらも、アラビアとユーラシアの両プレートの会合点(ジャンクション)の真上で興隆した。

- また、『ミノア』、『ギリシャ』、『エトルリア』、『ローマ』の各文明もみな、地中海盆地の複雑な地質構造からなる環境にあり、プレートの境界の近くで発達した。

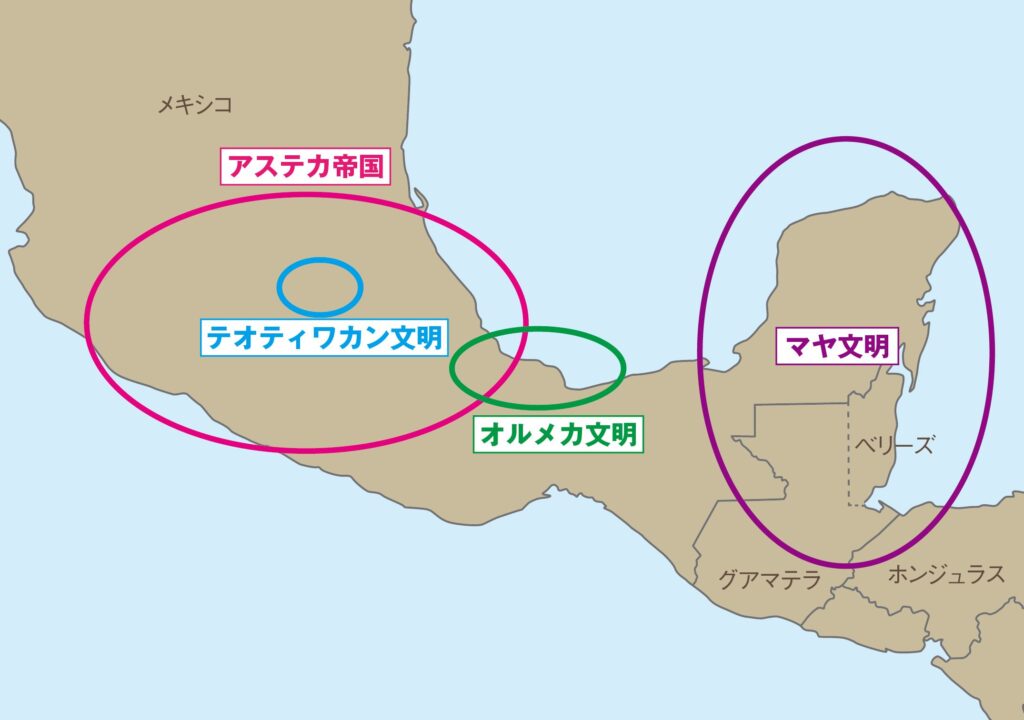

メソアメリカ(現在のメキシコ中部から中央アメリカ)では『マヤ文明』が前2000年ごろに出現し、メキシコ南東部の大半からグアテマラ、ベリーズに至るまで広がり、ココスプレートが北アメリカとカリブの両プレートの下に沈み込むことで隆起した山脈の中に、主要な都市を建設した。後の『アステカ文明』も、この同じプレートの収束型境界近くで繁栄し、「煙を吐く山」と呼ばれたポポカテペトル山のような火山や地震によって脅威にさらされた。

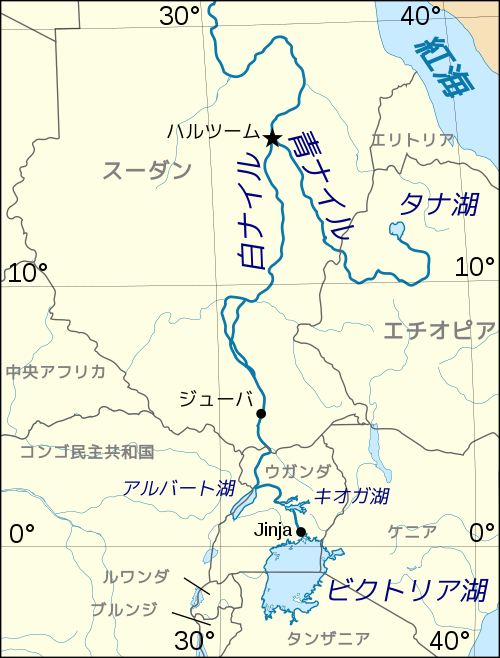

初期の文明がプレート境界上で繁栄するというパターンには、『エジプト』と『中国』の文明が主要な例外として挙げられる。しかし、エジプト文明はナイル川の定期的な氾濫により、エチオピアとルワンダの地溝帯を囲む山脈に存在する水源から運ばれる肥沃な堆積物によって支えられていた(図294参照)。中国文明は北部の黄河の平野に始まり、次第に南部の長江の流域へと広がった。これらの川は、インドとユーラシアの大陸衝突によって隆起したチベット高原から流れ出している。したがって、

- エジプトと中国の文明はプレート境界上に位置していないが、その地質構造の特性により農業が可能となり、富が得られたのである。

肥沃な耕作地は、メソポタミアのように大陸衝突により隆起した山脈の麓に形成される盆地だけではない。火山活動も肥沃な耕作地を形成する要素となる。火山は、プレートの沈み込み線から約100キロメートルの範囲に広がる帯状に隆起する。これは沈み込んだプレートが地球内部の高温部分に到達し溶解し、マグマからの気体が上昇し地表に噴出するためである。ギリシャ、エトルリア、ローマなどの地中海の文明(図292参照)は、火山性の肥沃な土壌を持つ地域で繁栄した。ここではアフリカプレートが地中海地域を構成する複数の小規模プレートの下に沈み込んでいる。

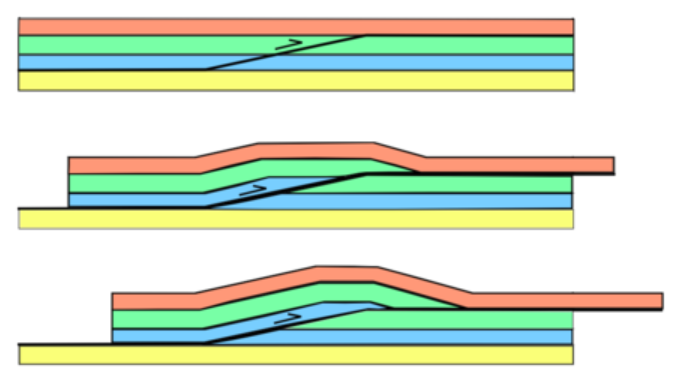

地殻変動によるストレスは岩盤に亀裂を引き起こすことがあり、特に『衝上(しょうじょう)断層』(注223)として知られる現象で地殻の塊を押し上げ、しばしば「泉」を生じさせる。ユーラシア南部に沿った山脈の連続体は、アフリカ、アラビア、インドの各プレートが衝突し褶曲させたものであり、偶然にも乾燥地帯と一致する。この地域には、アラビア砂漠と大インド砂漠(タール砂漠)が含まれ、これらの砂漠は大気の乾燥した下降気流によって形成されている。ここでは衝上断層は、低地の不毛な砂漠と生活には適さない高地や高原に挟まれ、交易路は通常これらの地理的境界に沿って形成される。交易路に沿った町は、山麓の湧水により支えられている。本来乾燥した環境であるにも関わらず、地殻運動により水源が提供されているためである。しかし、新たな地殻の変動が生じるたびに、これらの定住地は地震による破壊的な被害を受ける可能性がある。衝上断層によって供給された水源は何千年も利用されており、これがプレート境界上の古代の定住地が存在した理由を説明している。

(注223)衝上断層とは、逆断層の一種で、上盤が45°以下の低角度で下盤に対してのし上がった状態を指し、「低角逆断層」ともいう。地殻が横方向に強い圧縮力を受ける造山運動の際に形成されやすい。ヒマラヤ山脈やアルプスでは大規模な衝上断層が数多く観察される。

私たちは「プレートテクトニクスの申し子」である。現代の世界最大の都市の一つである東京の一部は断層上に建設されている。実際、歴史上の初期文明の多くは地殻を形成するプレートの境界に沿って発展した。そして、東アフリカの地殻変動プロセスが、ホミニンの進化、特に知識と適応能力を持つ我々の種(ホモ・サピエンス)の形成にとって不可欠であった。

ではこれから、地球の歴史のなかで私たちの誕生の地である大地溝帯から人類を移住させ、地球全体を支配するに至らせた特定の時代に目を向けることにしよう。

図表

図270 霊長類の進化

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「人類の進化」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%A1%9E%E3%81%AE%E9%80%B2%E5%8C%96)

図271 地球内部構造の模式図

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「マントル」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AB)

図273 夏のモンスーンによる降雨

goo blog、地理講義・2.モンスーン

(https://blog.goo.ne.jp/morinoizumi33/e/76e4856b0091507e84e57cbb7add4576)

図274 プルームテクトニクス

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「プルームテクトニクス」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%82%B9)

図275 東アフリカ地溝帯と紅海・アデン湾からなる三叉路

やまなし地球科学研究所だより(第11号2021年1月)

(http://survey.co.jp/srvy/wp-content/uploads/2021/02/d0b7f3d80a6949e3d8ca20852210b818.pdf)

図276 アフリカを赤道で横断した断面図

中学生の社会科塾、高校入試・社会・虎の巻、地理の部屋、地理・第2回・地形・発展編

(http://koukoujukenshakai.g2.xrea.com/chiriroom/chiri2/chiri2-c.html)

図277 ホミニド・ホミニン・ホモの分類

Bluebacks Outreach(講談社)、記事

「ぼくたちはなぜぼくたちだけなのだろう 第17回:人類は多様だった」

(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/54729?page=2)

図278 生物分類学的階級

Mykinsoラボ、記事一覧「分類ってなに?ー「界・門・綱・目・科・属・種」の話ー」

(https://lab.mykinso.com/chisiki/classification/)

図279 人類の進化

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「人類の進化」 (https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%A1%9E%E3%81%AE%E9%80%B2%E5%8C%96)

図280 類人猿の骨盤の変化

科学技術振興機構・Science Portal・広く知りたい・サイエンスウィンドウ

(https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/sciencewindow/20190926_w01/)

図281 人類の進化と脳の大きさの変化

科学技術振興機構・Science Portal・広く知りたい・サイエンスウィンドウ

(https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/sciencewindow/20190926_w01/)

図282 オルドワン石器の一例

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「オルドワン石器」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%B3%E7%9F%B3%E5%99%A8)

図283 90万~80万年前の握斧(アシュール型石器)

東京大学総合研究博物館ニュース Vol.22, No.2

(https://www.um.u-tokyo.ac.jp/web_museum/ouroboros/v22n2/v22n2_sano.html)

図284 ムスティエ尖頭器

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ムスティエ文化」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A8%E6%96%87%E5%8C%96)

図285 アファール三角地帯を流れるアワッシュ川

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「アワッシュ川」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%B7%9D)

図286 ミランコビッチ・サイクルを決定付ける変化要素とその結果

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ミランコビッチ・サイクル」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB)

図287 東アフリカ地溝帯系と主要なアンプ湖

「世界の起源 人類を決定づけた地球の歴史 ORIGINS How the Earth Made Us」

ルイス・ダートネルLewis Dartnell著、東郷えりか訳、株式会社河出書房新社、

2019年11月30日初版発行、27頁「東アフリカ地溝帯系と主要な湖とアンプ湖盆」

図288 人類の進化と脳容量の拡大

生物史から、自然の摂理を読み解く・人類の進化と脳容量の拡大 1~脳容量の推移

(http://www.seibutsushi.net/blog/2009/06/773.html)

図289 ホモサピエンスの出アフリカルート

筑波大学西アジア文明研究センター、現代文明の基層としての古代西アジア文明

Newsletter Vol.1「西アジアにおける現生人類の拡散ルート」

(https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/kaken/NL/newsletter01/NL01_01.html)

図290 インダス文明とプレート境界

「世界の起源 人類を決定づけた地球の歴史 ORIGINS How the Earth Made Us」

ルイス・ダートネルLewis Dartnell著、東郷えりか訳、株式会社河出書房新社、

2019年11月30日初版発行、34頁「主要な古代文明とプレート境界との位置関係」

図291 インダス文明要図

世界史の窓・世界史用語解説・インダス文明

(http://www.y-history.net/appendix/wh0201-001.html)

図292 主要な古代文明とプレート境界

「世界の起源 人類を決定づけた地球の歴史 ORIGINS How the Earth Made Us」

ルイス・ダートネルLewis Dartnell著、東郷えりか訳、株式会社河出書房新社、

2019年11月30日初版発行、35頁「主要な古代文明とプレート境界との位置関係」

図293 マヤ・アステカ文明

JBpress、ライフ・教養・リーダーズライフ・アメリカ古代文明が世界にもたらした偉大な恵み

(https://jbpress.ismedia.jp/articles/gallery/54870?photo=2)

図294 ナイル川上流部の地図

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ナイル川」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%B7%9D)

図295 衝上断層のずれの様子を示した断面図

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「衝上断層」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%9D%E4%B8%8A%E6%96%AD%E5%B1%A4)