第五部 生命進化の物理法則

第2章 水-生命の液体

地球上には体積で約14億立方キロメートルの水が存在している。これを具体的な例に置き換えると、オリンピックサイズのプールに換算すると約560兆個分になる。我々が日常生活で利用する真水は、この全体のわずか0.007%に過ぎない。その残りは海洋、河口、湿地、地下深部に広がっており、直接的な人間の利用は難しい。しかしながら、微生物を含む他の生物圏の生物の大部分はこれらの水を活用することが可能である。

生命に必要な化学反応を液体の中で行なうのは理にかなっている。液体中では、反応を実行できる距離まで、分子どうしを近づけることができるからである。

ここで重要なのは、何百万もの分子が動き、さまざまな組み合わせで出会い、整列し、化学反応を行い、生命の複雑な経路を動かすことが可能な点である。このような相互作用は通常、希薄なガス雲や固体では実現しにくい。固体では分子や原子が概して固定され、簡単には動き回れないし、ガスでは分子や原子が拡散しすぎている、つまり離れすぎでいる

なぜ生命は溶媒として『水』を使用しなければならないのかという問いは、長年生物学者の間で討論されてきた。その答えを探る上で、生命を構成するために欠かせないこの基本的な液体について、ここでは『偶発性』の観点から考察する。

単純に見れば、一つの酸素原子に二つの水素原子が結合しただけの水分子である。しかし、この単純な見方では、水が生命に果たしている欠かせない役割や、生命と水の結びつきを説明する多様な物理法則を理解することが難しくなる。

水なしで生活可能な生物は未だ確認されておらず、生命を維持するための主要な化学反応の大部分を水以外の溶媒で行う生物も見つかっていない。ここで一つの疑問が浮かぶ。

水が生命に必要な物質となったのは、進化の過程で特殊な条件が揃った結果なのか、それとも、より根源的な要素から導かれたものなのか。

水には特異な性質があることが長年にわたって認識されている。その中でも、我々にとって特に重要な性質の一つは、

- 水が凍ると、密度が下がって、その氷が水に浮かぶ

ということである。

冷たい飲料に入っている氷を観察すれば、この現象が実際に起きていることが確認できる。この性質は水に固有のものではなく、ケイ素も20ギガパスカルの圧力を受けると同様の挙動を示す。しかし、ほとんどの液体は固化すると密度が増し、その物質の液体に沈むため、固体が液体に浮く物質は希少である。

- 水がこのような特異な挙動を示す理由は、液体状態の水分子が水素結合により結びついているからである。

水分子は棒磁石のような極性を持っており、一つの水分子の酸素原子が他の分子の水素原子と整列する。液体状態の水分子は活発に動き、自由に形状を変えることができる。しかし、水が凍ると、水素結合が強固になり、規則的なネットワークを形成する。この構造が整然としているため、固体状態の水の体積は液体状態のそれより大きい。その結果、氷の密度は水より低くなり、水に浮くという現象が生じる。

この特異な現象が存在するために、冬に池が凍結すると、氷は表面にとどまり、その下の水中にいる魚は氷により保護される。池の表面を覆う氷の層は水中の熱を逃がさず、池が氷結する速度を緩和する。これにより魚は春が来るまで安全に過ごすことができる。このように水の物理的な性質が生命にとって恵まれていることを見ると、その特異性に驚く人も少なくない。もし氷が水に沈むならば、池は底から凍り始め、その中の魚は死に至るだろう。しかし、この一例だけで水が生命を支える神秘的な性質を持つと結論づけることは適切でないと考えられる。

北アメリカの森林には、『アメリカアカガエル』という生物が生息している。この生物は森の下生えを生息地とし、一見すると他の生物と大差ない特徴を持つように見える。しかし、冬が訪れるとこの小さな生物は驚くべき能力を発揮する。霜が降り始めると、アカガエルは落ち葉や土の下に潜り込み、体内でグルコースを生成し血液中に送り込む。この行為は生化学の驚異である。グルコースを含む血液は凍らず、鋭い氷の結晶が血管に穴を開けることを防ぎ、カエルの体を保護する。春が訪れると、アカガエルは体温を上げ、何事もなかったかのように地表へ出てくる。

この創造性に富んだアカガエルは、自然環境を観察する際に何に注意すべきかを示す一例である。氷結した池に生息する魚の例は、水の特性が生命に適合することを示唆するが、アカガエルの例からは、冬期間に液体が凍結する環境で進化した生命が極寒の環境に適応できることが明らかになる。生命が水の特性に適応したわけではない。むしろ、生命は周囲の化学的・物理的条件に適応したのであり、それには生命の生息地となる液体も含まれる。しかしこの視点から水が生命のための独特な溶媒としてどのように機能するのか解明されるわけではない。

水の特性には、生命にとって理想的とは言えないものも存在する。詳細に調査すると、生命にとって有害な特性も見つけることが可能である。

- 水がグラスに入っているときは無害に見えるが、それが化学反応を起こさないわけではない。重要な分子と反応する可能性のある、あまり好ましくない特性も持っている。この現象は『加水分解』と呼ばれ、化学反応を引き起こす。

液体の水は、一般的に知られるH2Oという化学式の状態だけでなく、水酸化物イオン(OH–)とヒドロニウムイオン(H3O+)に分解した状態にも存在する。ヒドロニウムイオンは陽子(H+)が水分子に結合したものである。

このように水分子の乖離によってできたイオンは、生命を構成する長鎖の分子に影響を及ぼす可能性がある。

- 核酸から糖まで、重要な分子が加水分解によって分解される可能性があるため、生命体は絶えず加水分解によるダメージを修復し、組織を再構築するためにエネルギーを必要とする。

水は決して完璧ではないだろうし、このように逆の視点から見ることで、反対の証拠となる側面を確実に発見できる。しかし、このような小さな問題を除けば、水には生命体が利用するための優れた特性がある。

- 液体の水は、その分子が微弱な電荷を帯びている(『極性』をもっている)ために、大小さまざまな分子を溶解する能力がある。これは、イオンから核酸まで、生命の代謝作用で次々に起こる複雑なカスケード反応にかかわる物質を溶かすために重要な性質である。

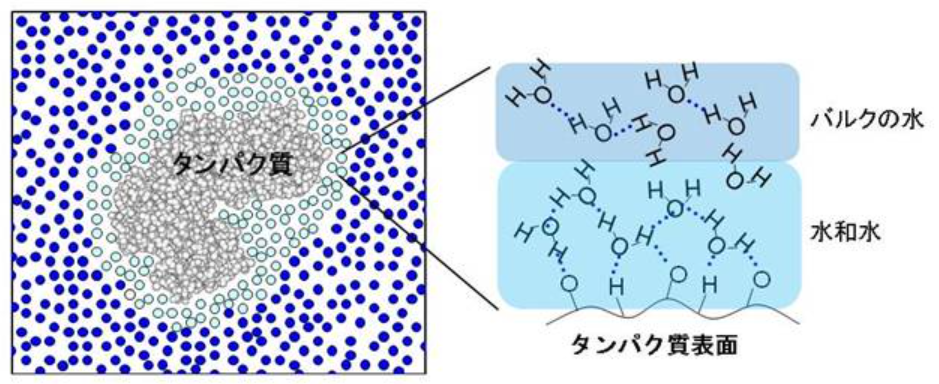

『タンパク質』には、生物の体内で触媒や酵素として働く分子、そして生化学的な機構をつかさどる数多くの分子など、さまざまな種類があり、驚くほど多様かつ不可思議な用途がある。このタンパク質に着目すると、水の本当の特徴がわかり、水が生命の化学反応を実行する場として優れている理由がはっきりと見えてくる。

- 水分子がタンパク質の外側に結合することで、タンパク質は柔軟性を保ちやすくなり、適度に動き回って、生命の触媒として起こす化学反応の材料を集められるようになる。

- 同時に、正しく折り畳めるだけの剛性も備わって、タンパク質が本来の形を維持することもできる。

このように安定性の維持に欠かせないと考えられることの多い水だが、奇妙なことに、じつは流動性を持たせるためにタンパク質の不安定化も促している。水が生命において絶妙なバランスを保つ役割を果たしていることの表われである。

他のタンパク質では、水分子はアミノ酸が他のアミノ酸と強く結合しすぎないように、アミノ酸を保護する役目を果たしている。この挙動は、安定化に必要な結合の形成を妨げているようにも見えるが、これもまた、適度に不安定化を促してタンパク質が柔軟性を保てるようにしている一例である。

- 水とタンパク質については、さらに奇妙な協働が報告されている。水素結合のネットワークによりタンパク質表面に付着した水分子が分子を包むように結合し、分子の「殻」を形成する。

その物理的な状態は一部がガラスにも似ている。この挙動もまた、タンパク質どうしのまとまりを維持しながら、その多くを動きやすくするのに欠かせない役割を果たしている。

このように水は、

- タンパク質を折り畳みやすくするだけでなく、

- まとまりにくいアミノ酸の鎖を正しく結合させる驚くべき役割を担っている。

しかも、水の役割はそれだけに留まらない。

- タンパク質の構造の一部を形成し、その全体的な形と機能を決定しているのである。化学反応が発生する「活性部位」内部に結合する水分子は、入ってくる分子と協力してタンパク質の触媒作用を強化する。多くのタンパク質が果たす機能の一部を水分子が担っているのである。

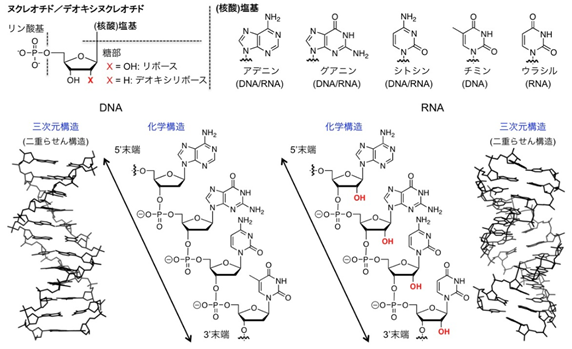

水はタンパク質との相互作用に満足せず、生命の暗号そのものにも巧みに関与している。水分子がDNAに結合する方法は、DNA自体のヌクレオチドの配列によって異なる。DNAと結合した水分子は、DNAの他の部分や細胞内の他の分子と遭遇したとき、その結合したDNA暗号に関連する生化学的な変化を仲介すると考えられている。このメカニズムにより、遺伝暗号は水を介して、従来とは全く異なる方法で解読される。

さらに、細胞内の水の役割は、構造の形成の支援や重要な化学反応の調整にとどまらない。細胞内では、水が電子やプロトンの輸送能力も利用されている。水は水素結合を通じて長い連鎖を形成し、電線のような性質を示す。その結果、一部の細菌では、光合成を担当する分子『バクテリオロドプシン』内でプロトンを輸送し、エネルギー生成に寄与している。このような巧みな機構を見ると、水中を動く粒子が一部の生物にとってエネルギー生成にどれほど重要であるかが明らかになる。

水には複雑で多様な用途があると考えると、生命はその溶媒を単に無目的に利用しているわけではなく、水は生命の生化学的特性にとって重要な役割を果たしているのが明らかである。

- 生命とその液体は、多くの方法で複雑かつ精巧に相互作用しているため、水は生命の機構の一部となっている。単に生命が宿る他の反応が偶然起こる媒体ではないのである。

- 電子の輸送やプロトンの伝達を果たすだけでなく、水素結合によるネットワークを形成し、分子に剛性と柔軟性を与える役割も果たしている。

- 驚くべき多様な役割を果たしている水は、自己複製と進化を繰り返す生物のシステムに統合され、そこで重要な役割を果たす能力を持つ独特な物質と考えられる。

驚異的な水の性質が次々と明らかになっているが、ここで一度立ち止まり、他の液体について何がわかっているかを検討したい。

広く分布し、水に代わる溶媒として考えられる物質の一つに、『アンモニア(NH3)』がある。地球上の一気圧の下で、液体として存在する温度はマイナス78~マイナス33℃であるが、圧力を加えることで沸点を約100℃まで上げることができ、水の広い温度範囲に近づける。アンモニアも水と同じように、多くの小さな分子やイオン化化合物を溶解することができる。土星の衛星タイタンの地下深部、ガス巨星である木星の大気中、あるいは氷の衛星の海など、冷たいアンモニア溶液が存在する可能性がある場所は、生命が存在しうる環境となる可能性がある。しかし、それは水についても同様である。

生命に欠かせない特徴の一つに、膜を使用して分子を外部環境から隔離する能力がある。液体のアンモニアは水のように自発的に膜を形成することはできないが、低温下では、一部の脂質を含む炭化水素を分離することが可能である。

アンモニアと水の行動における一つの違いは、アンモニアは強い水素結合のネットワークを形成できないことである。アンモニアの沸点は水より低く、熱を加えると分子が簡単に分解する。タンパク質に安定性と柔軟性をもたらす微妙なバランスや、水が関与する微妙な相互作用の多くは、アンモニアでは簡単に実現できない可能性がある。

さらに困難なことに、アンモニアは生命を構成する分子を激しく攻撃することがある。アンモニアは水と同様に、溶液中では二つのイオン(NH4+[アンモニウムイオン]とNH2–[アミドイオン])に分離する。

- このNH2–を含む溶液は、プロトンと結合し、それを含む分子を攻撃する。私たちが知る生命を構成する膨大な数の複雑な分子がこの影響を受ける。

- アンモニアはこうした攻撃的な行動を示すため、地球上の生命にとって有害であり、他の惑星でも多くの複雑な分子ときわめて反応しやすいであろう。

- 端的にいうと、アンモニアの化学反応には精妙さが欠けているのである。

しかしながら、アンモニアには注目すべき独特な性質も存在する。その一例として、アンモニアは金属を溶かし、金属イオンと大量の自由電子を含む、異様な青色の溶液を生成する(注200)。自由電子は周囲の環境からエネルギーを集め、電子伝達系の原動力として生命にとって欠かせない役割を果たす。これを考慮すると、電子を溶かす能力を持つ液体は、生命が最も必要とするエネルギーの供給源となる可能性がある。アンモニアの海で、不気味な青いエイリアンが周りの環境からおいしそうに電子を吸収する。そんな光景はありえないと言うのは、まだ早計であるかもしれない。

(注200)液体アンモニアは、単体アルカリ金属、アルカリ土類金属およびユウロピウムなどを溶解する性質を持つ。アルカリ金属、特にセシウムの溶解度は非常に大きく、これらの金属の希薄溶液は『溶媒和電子』(溶液中の自由電子であり、可能な限り最小の陰イオンである)により青色を呈するが、濃厚溶液は金属光沢ブロンズ様の液体となる。なお、液体アンモニアに溶解した金属ナトリウムは、有機反応に利用される。金属ナトリウムが液体アンモニアに溶解すると、[Na(NH3)6]+ と「溶媒和電子」からなる青色の金属色溶液となる。

水以外でも生命が存在できる可能性があると考えられている他の溶媒も存在するが、アンモニアの問題点は、生命に適した性質がいくつか欠けていることである。ほとんどの液体には、生命に有害とは思われない性質が存在し、アンモニア溶液中の「溶媒和電子」のように、潜在的に有用な性質もある。しかし、

- ここで求められているのは、ただ単に自己複製と進化の過程で必要ないくつかの特性を持つ溶媒を探すだけではない。

- 求められているのは、多種多様な反応に関与し、かつ、生命を構築するために必要な複雑な化学反応において、適切な化学的な活性を持つ溶媒である。

他の液体に目を向けてみると、先入観を捨ててあらゆる可能性を探るという観点から、溶媒としての有用性が低いとされる液体も考慮するべきである。溶媒の研究を行っている科学者たちにとっては、「硫酸(H2SO4)」、「ホルムアミド(CH3NO)」、「フッ化水素(HF)」など、有望な特性を持つ液体が存在する。

硫酸は、その存在可能な温度範囲が一気圧下で10~337℃という、水よりも広範であることから、溶媒として有望なように思えるかもしれない。金星の雲では81~98%の濃度の硫酸が存在しており、その雲は金星の表面から約50キロ上空に位置し、その温度範囲が0~150℃、気圧が地球表面に近いという特性から、金星に生命が存在する可能性についての議論が活発になっている。金星の空に浮遊する袋状の生命体や、硫酸塩を還元する微生物が硫酸を活発に取り込む光景を想像することができる。化学者のスティーヴン・ベナーは、特殊な液体中でタンパク質がどのような化学構造を取るかについての興味深い思考実験を行っている。硫酸中では、アミノ酸同士を結合する際に、窒素ではなく硫黄原子を使用すると、それが安定化する可能性がある。硫酸は水と同じように数多くの化合物を溶かすことができるのだが、有機物や複雑な化学反応に対して全く無害ではない。その強い化学反応性のため、硫酸中で進化する生化学的性質はきわめて限定的であろう。

ホルムアミドにも同様の制約が存在する。ATPなどの多くの分子はこの物質中で安定しているが、ホルムアミドに少量の水が混じると、分子は加水分解を引き起こし壊れてしまう。したがって、ホルムアミドの海が存在すると仮定するならば、その惑星はほとんど水が存在しないことが必要となる。

フッ化水素は、化学的な性質が水に類似しており、水素結合を形成し、多数の小分子を溶解するという点で水と同様である。しかし、水と混ぜてフッ化水素酸(フッ酸)を作ると、その反応性は驚くほどに高まる。フッ化水素は、炭素-水素結合と反応し、炭素-フッ素結合を形成する傾向があるため、有機化学反応の溶媒としては必ずしも魅力的ではない。もしフッ素を豊富に含む分子群で生命体を形成できるのであれば、その話は別である。

生命を支える液体としての水の代替を探求する思考実験では、既に述べたような難問に加えて、他の障壁にも直面するであろう。特に、液体アンモニアのように低温で機能すると提案されている液体が問題になりそうである。

化学反応の速度は、きわめて単純な原理に基づき、『アレニウスの式』で表される。この式を提唱したのは、ノーベル賞受賞化学者であり物理学者でもあったスウェーデンのスヴァンテ・アレニウスであった。彼は19世紀から20世紀前半にかけて活躍し、広範な研究を行い、地球の大気中の二酸化炭素(CO2)濃度を高めると、地球温暖化が進行し氷河期を防ぐだろうと予測していた。アレニウスは化学反応の速度が温度によって変化することに気づいていた。さまざまな反応の速度を実験室で測定し、得られたデータから、反応速度と温度の関係は単純な線形関係ではないことを明らかにした。すなわち、温度を2倍に高めても、反応速度が単純に同じ倍率で増加するわけではない。

反応速度と温度の関係は指数関数的である。より精確に厳密に言うと、ある反応の速度(k)は次の数式で表わされる。

k=Ae(-Ea/RT)

ここで、eは数学定数の一つ、Eaは活性化エネルギー、Rは気体定数、Tは反応を起こす温度、Aはそれぞれの化学反応に応じた定数である。

温度と反応速度が指数関係にあることは、生命に対して何を意味するのだろうか。活性化エネルギー(反応を進行させるために必要なエネルギー)が5万ジュールの反応を考えてみると、環境温度を100℃から0℃に下げると、反応速度は約350分の1にまで低下する。さらに、温度を0℃からマイナス100℃まで下げると、反応速度は驚くべきことに約35万分の1にまで低下する。さらに、液体窒素の存在する温度(約マイナス195℃)まで下げると、反応速度は1023(1000万×1億×1億)分の1にまで低下する。

これに対しては、触媒により反応速度を加速することができるという反論があるかもしれない。しかし、最高品質の酵素や化学触媒を使ったとしても、反応速度は数桁程度しか上がらない。さらに、この指数関係が必ずしも問題になるわけではない。生命は遅い反応速度でも、地球上の典型的な生物より何倍もゆっくりと複製するなどすれば、ある程度は機能することが可能である。

しかし、ほとんどの惑星環境では、生命体は絶えずダメージを受け、その度に修復する必要がある。ダメージの一因となるのが『環境放射線』である。したがって、生命体は常に問題と直面している。放射線によるダメージが累積し、生命体が死滅しないようにするためには、修復能力は欠かせない。

成長や繁殖に必要なエネルギーがわずかしか手に入らない地球の地下深部では、微生物はごくたまにしか分裂しないだろうが、それでも、放射線による損傷を修復できるだけのエネルギーは得なければならない。地球の岩石中では、放射線に耐えられる微生物であっても、休眠状態を続ければ、およそ4000万年後にはほとんどが自然の環境放射線によって死滅するだろう。地球よりも大気が薄い火星の地表では、宇宙放射線の強度が地球よりも高いという問題がある。放射線に耐えられる微生物が火星に存在していたとしても、あるいは、火星に降り立った人間や探査機によって持ち込まれたとしても、休眠状態ではせいぜい数千年しか生きられないだろう。

低温下の生命体における化学反応の速度が、私たちになじみのある生物の何千分の一、何百万分の一、あるいは何兆分の一だとしたら、低温下の生命体は大量の損傷を抱えて、自己修復が間に合わなくなり、生命を維持することが難しいと考えられる。

しかし、低温下の生命体に対する見方はもっと楽観的になることもできる。生命体に立ちはだかる難問の一部は温度により影響を受ける。活性酸素種の形成、アミノ酸の分解、温度によるDNA塩基対の分解の程度は、温度により変わる。温度が低いほど、ダメージの進行は遅くなる。低温下の生命体はダメージを受けるが、ダメージ自体も温度の低下に伴い遅くなるため、自己修復が遅い場合でもある程度は修復できる。しかし、放射線により分子が直接受けるダメージは実質的に温度には関連がない。非常にゆっくりと生活していると、避けられないこのダメージを完全に修復することができないかもしれない。

ゆっくりと生活する生命体は、修復や成長の遅さにより、周囲の環境に先を越される問題が発生する可能性がある。全ての環境は時間とともに変化している。生存のためのエネルギーを生成する化学反応を促進するには、このような変化を引き起こす環境の新陳代謝や活発な変化が必要である。極低温の環境では、細胞内の化学反応速度が極めて遅いため、細胞が短期的な環境変化を利用する代謝経路に指令を出す前に、環境は再度変化する可能性が高い。更なる視点から見ると、反応速度が兆分の一に減少した場合、代謝経路が初めて遭遇した環境状態に反応する前に、その状態は惑星規模で変化しているだろう。遥か昔に消えたエネルギー源を探し求め、すでに存在しない物理的・化学的状態に対応しようとする生命は、結果として無駄な追求に陥ることとなる。

生命には最適な温度範囲が存在すると考えられる。

- おそらく宇宙の大部分の環境では、生命の環境適応や自己修復の能力と、放射線等の惑星化学的・地質学的要素の変動速度との時間的な関係があるのであろう。

- きわめて低温の環境では、生命の営みが、惑星の表面や内部で起きている多くの作用と概して調和しないかもしれない。

地球外生命の化学的特性について考えるとき、その理論をテストできる場所を宇宙内で見つけるのが一般的な方法である。ガス巨星の氷の衛星や火星の氷河など、太陽系内の知られた極寒の環境の多くは、地球上の同様の環境と比べて必ずしも寒くはないかもしれない。しかし、太陽系では地球上の任意の液体よりも極めて低い温度の液体が存在する場所が確認されている。そこには、自己修復しながら進化する物質のシステムが存在する可能性があるのだろうか。その期待があるとすれば、何がその根拠となるのか。

宇宙には、生命が存在する可能性のある極寒の場所が存在する。その一つが土星の衛星、タイタンである。2004年には、土星探査機カッシーニと着陸機ホイヘンスがタイタンの大気中を降下しながらその表面を撮影し、地球に送信したその画像は驚異的であった。タイタンの表面に見える曲がりくねった川や湖は地球の地形に似ているが、それらはメタンの流れによって形成されている。マイナス180℃の極寒の環境では、水の氷は地球上の岩石のように振る舞う。タイタンで生命が利用できる溶媒は『メタン』である。メタンは水とは異なり、極性を持たないため、陸上の生化学反応に必要な多くのイオンや帯電した分子が溶けにくい。既知のタンパク質の大部分は、ここでは機能しないであろう。

ただし、メタンの反応性が水より低いという特性は利点となると主張する者もいる。地球上では生物の分子を損傷する加水分解反応がメタンの環境では起こり得ないと考えられる。たとえそうであったとしても、一部の分子と容易に反応する水の性質は、分子の柔軟性を維持したり、分子間の行動や相互作用を制御したりするのに必要である。反応しやすい水の性質は、生物にとっては不利な面もあるが、一般的に全ての生命体に利益をもたらしている。

それでも、少し想像を働かせてみると、この有機化合物の存在下で生化学的な構造を形成するメカニズムが思いつく。一つの例として、地球上の生命が利用している細胞膜に似た膜をどのように形成するかを考えてみると、タイタンのような世界で膜を形成する一つの方法は、膜の内外を反転することである。帯電した頭部を内側に向けてメタンを避け、メタン側に脂肪酸の長い尾を向ける。脂質の向きを逆にすることで、メタンの世界に適した小さな袋状の構造を形成することができる。しかし、これを実現するためには、地球の生物が使っている脂肪酸の尾は使用できない。タイタンのメタン湖では、脂肪酸はほぼ固化し、動かなくなるからである。代替として、コーネル大学の研究チームは化学モデリングを用いて、タイタンに存在するとされる窒素を含んだ化合物「アクリロニトリル」から形成される膜を提案している。彼らが「アゾトゾーム」と名付けたこの膜は、窒素が豊富で極性のある頭部を持っている。頭部は互いに引きつけて膜を形成し、短鎖炭化水素化合物でできた尾が膜から突き出ている。この化合物を使えば、タイタンでも構造全体が地球上の生物の細胞膜に似た流動性を持つ可能性がある。

モデルや推論だけでは限界があるため、実際のデータを調査することが必要である。研究者たちは、タイタンに存在するガスの測定結果と、生命体がエネルギーを生み出す方法を比較し、タイタンに生命が存在する可能性を探求した。彼らが提案した理論は、アセチレンやエタンといった炭化水素と、タイタンの大気中の水素が反応し、生命体はエネルギーを生成し、メタンを廃物として排出するというものであった。タイタンの大気中で水素が減少し、表面近くでアセチレンが減少しているという観測結果は、生命の存在につながる興味深い証拠となり、この理論をある程度裏付けている。これらのデータは、非常に刺激的である。最小の仮説を採用する『オッカムの剃刀』の原理は、地球外生命について考えるときに特に重要である。しかしながら、我々のタイタンとそのメタンサイクルについての知識は極めて限定的であるため、先述の観察結果を説明する地質学的、惑星化学的な他の要素が存在する可能性を視野に入れるべきである。しかし、この理論は非常に魅力的である。

このように考えると、タイタンに存在する可能性のある生命体についての説得力のある理論を構築することができる。しかしながら、タイタンに生命体がエネルギー源として利用できる物質が存在し、有機分子や炭素以外の原子が豊富で、脂質に類似した化合物が存在する可能性があるとしても、生命体の存在を確認するには不十分であるかもしれない。その理由は、その湖と陸地の大部分が低温で、生物系が持続できない可能性があるからである。

以上の議論全てに共通していえることは、我々がよく知られた溶媒である水に焦点を当てているため、ある程度の化学的偏見が含まれている可能性があるということである。アンモニア、液体窒素、フッ化水素、液体メタンといった他の溶媒に関する知識は水に比べて不十分であり、そのような溶媒で生じる生化学反応の具体的な例が存在せず、議論は大いに推論に依存している。私たち人間自身がほかの溶媒を使っていたとしたら、一酸化二水素(H2O、水のこと)という特殊な溶媒が、繁殖や進化、自己複製を行なう生物とどのようにかかわり合っているのかを、私たちは予測できるだろうか。人間は水を利用する知的生命体ではあるが、水が生化学反応で果たしている役割についての知識が急速に増えたのはごく最近であり、しかもその知識はまだ十分とは言いがたい。

しかし、このような事情を考慮に入れても、水という溶媒は非常に広範な用途を持つ物質であるように思われる。

- 水は、生命という劇場で主役と端役の両方を演じる驚くべき能力を持っている。有機化学反応や他の生化学的構造を制御する他の溶媒には、現時点ではこのような多様な能力があるとは確認されていない。

- もう一つ重要な点は、水が液体として存在する温度範囲で、化学反応の速度が、生物が損傷の原因(放射線、微細なスケールでの条件の変化、惑星規模での変動など)に対処しなければならない頻度と良好に一致しているということである。

生命が利用する溶媒として化学的に有望であるだけでなく、水が宇宙に大量に存在しているため、その物理的特性は生物に適しているだけでなく、より広い宇宙の物理法則を考えると、新たな進化の実験が始まる際の惑星で利用できる一般的な溶媒になる可能性が示唆される。

地球から120億光年離れた宇宙には、APM08279+5255と呼ばれるクエーサーが存在する。この古代の天体は、太陽の約200億倍の質量を持つブラックホールを伴っている。天文学者たちはクエーサーについてまだ完全に理解していないが、その距離から推測すると、宇宙が始まったばかりの頃から放たれた光を観察していると考えられる。

- しかも興味深いことに、はるか遠くの宇宙にぼやけて見えるだけのこの天体には、膨大な量の水が存在している。その量は、地球の海洋の総量の140兆倍にも達する。このクエーサーだけが特別なわけではない。水は宇宙のあらゆる場所にある、ありふれた揮発性物質である。

- 太陽系を例にとっても、木星の衛星エウロパは氷で覆われた下に海を抱えている。また、直径が500キロ余りの小さな土星の衛星エンケラドスの南極からは、間欠泉のように水が噴出している。さらには、火星の極地は氷に覆われており、カイパーベルトには直径1キロを超える氷の彗星が10億から100億個も存在している。

APM08279+5255に存在する水がどのように形成されたのかは推測しか可能ではないが、それにせよ、地球とかけ離れた異世界の環境で水が形成されうる過程を宇宙化学者たちが提唱したという事実には興奮を覚える。以下がその一例である。

H2 + 宇宙放射線 → H2+ + e–

H2+ + H2 → H3+ + H

H3+ + O → OH+ + H2

OHn+ + H2 → OHn+1+ + H

2OH3+ + 2e– → H2O + H;OH + 2H

(H;OH 水素ラジカルとヒドロキシラジカルとの結合体)

この反応の過程を言葉で説明すると、

水素分子が死にゆく恒星等から放出される放射線を吸収し、一部が水素イオンとなり、酸素原子と反応する可能性が生じる。この酸素は超新星爆発によって生成され、星間空間に広がっている。そして、水素と酸素を含むイオンがさらに水素と反応し、OH3+イオンが形成される。その後、これが電子を結びつけて水を形成する、ということになる。

- つまり、ビッグバンにより生まれた水素と、超新星爆発によって生じた酸素に、ある量の放射線と電子を混ぜ合わせれば、宇宙のどこでも水が形成されるということである。

- APM08279+5255で水が生成される他の反応も存在する可能性があるが、水が形成されるプロセスは明瞭で、特別な条件を必要としないことがこれらの反応から明らかである。

地球が初期に得た水は、かつて彗星から来たと考えられていたが、恐らく水分を豊富に含む小惑星が主な供給源だろう。これら小惑星の水は、前述したような反応により形成されている。この反応が何十億年も続いていることを、このクエーサーが証明している。つまり、地球が誕生する70億年以上前、そして地球に生命が現れるずっと前に、海水の何兆倍もの水がある天体の周囲で形成されていたのである。

生命が利用可能な他の溶媒として注目されてきた液体は、水より量が少ない。アンモニアは、水の代替としての溶媒の候補であり、地球の初期の大気に含まれ、現在の木星の大気にも存在している。しかしながら、アンモニアの量は水より少ないだろう。硫酸が生命の液体の候補として提案されているが、これはアンモニアよりもエキセントリックな提案であり、存在量はさらに少ない。フッ化水素の海の存在可能性は非常に低く、宇宙全体で存在するフッ素の量は酸素の十万分の一程度である。

化学的な用途の広さに関わらず、これらの溶媒の候補は宇宙に存在する量では水にかなわない。宇宙全体では、魚に似た生命体が泳ぐ硫酸やアンモニアの海など、生命を宿しうる他の奇抜な液体は、地球に存在する美しい水の海よりはるかに希少だろう。水はその物理的性質によって宇宙に豊富に存在するようになり、生命をつくる溶媒として幅広い用途をもつようになった。

図表

図249 タンパク質と水の関係のイメージ

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学・プレスリリース・タンパク質の生命機能発現

に関する水の本質的役割を解明

(http://www.naist.jp/pressrelease/2010/07/002305.html)

図250 ヌクレオチド・核酸塩基およびDNAおよびRNAの化学構造と三次元構造

一般社団法人日本生物物理学会、生物物理について・核酸構造

(https://www.biophys.jp/highschool/B-03.html)