第五部 生命進化の物理法則

はじめに

第三部と第四部では、生命がどのように誕生し、進化してきたのかを詳しく見てきた。

時間や空間を超えて観察される生命の複雑性や多様性に目を向けると、生命が物理的な作用とは基本的に異なる何かを示しているかのように感じられることもある。非生物的な世界の構造は予測可能で、単純な原理に基づいて形成されているように見える一方で、生命はそのような原理を超越して進化していると想像しがちである。

しかし、事実として、生命体という集合体はそのあらゆるレベルで、物理法則が特定の解を生命に提示しているのである。結果は常に予測可能とは言えないが、無限ではない。微粒子から生物集団の規模まで、物理法則が作用しているレベルに関わらず、結果は多様ではあるが無限ではないのである。

微視的なスケールで観察しても、「進化が通った狭い道筋」が確認できる。例えば、タンパク質といった分子レベルで考えてみると、タンパク質は地球上の多種多様な生命体の集合を形成する基礎となる分子であり、大規模な生物と同様に、無制限に潜在能力を発揮できるわけではない。化学反応を促進する酵素を含むタンパク質の折りたたみに注目すると、その中には制約が存在するのが観察できる。生物のレベルだけでなく、個体群からタンパク質、そして原子レベルまで、進化のプロセスにより形成される基本的なパターンは限定されているのである。

数々の研究者による優れた研究成果から得られた証拠を集積することで、物理的原理が生命の構造の各レベルで進化の範囲をどの程度限定しているかを示すことが可能である。そして、その見解の基盤となっているのは単純な視点である。つまり、

- 「進化は環境が生命体の構成要素を選択するフィルターであり、生命体内部で複雑に作用する物理法則が繁殖の成功に向けて最適化される」

という視点である。

- ここでの「環境」には、嵐から捕食者の食欲まで、繁殖を妨害する可能性のある全ての要因が含まれている。

- 「進化とは、遺伝物質として暗号化された物理的原理がもたらす驚異的で興味深い相互作用に他ならない」。

- 数式で表現される物理法則の数が限られているということは、進化の結果もまた有限であり、同時に普遍的であることを意味する。

物理法則が生命を束縛しているという事実は、今更議論の余地のあるものではない。晴れた日に公園で太陽光を浴びて体温を調整しているテントウムシでさえ、太陽の形成を規定している物理法則の範囲外には存在できない。生命は宇宙の一部であり、その法則から逃れて生存することは不可能である。この見解は一般的なものではあるが、我々は生命が物理法則により厳格に制約されているという事実をしばしば認めようとしない。生物を観察していると、その独特な構造を支配する物理法則が厳密な制約を設けていることを忘れがちである。何も考えずに観察していると、多種多様な生物の種類が無限であるかのように見えてしまう。

しかし、我々の知識が増えるにつれて、生命の構造のさまざまなレベルでの研究が進展すると、

- 生物はこれまで考えられていたよりも物理的な作用、つまり簡潔な数学的な関係により記述されやすく、その原理が生物の階層の多くのレベルで洗練されつつある

ことが明らかになる。

これらの知見はまた、偶然や歴史の役割を強調する思考よりも、生命がはるかに厳格な制約を受けていることを示している。したがって、生命は従来の考え方よりも予測可能であり、その構造は普遍的であると考えられるかもしれない。

細部に目を向けると、生物が示す特徴は無尽蔵とさえ思えるほど多様である。この多様性は、生物学と物理学という異なる二つの学問で宇宙を観察するときの視点の相違を生み出す一因である。したがって、我々はより包括的な視点を持ち、これら二つの学問の視点の違いを調和させる必要がある。

物理学の法則が生物においてどのように働いているかを示す具体的な例を考えてみよう。

一つはヤモリが分子間力、すなわち『ファンデルワールス力』を利用している点である。ファンデルワールス力は、分子に固有の極性によって生じる微弱な力で、分子を微小な棒磁石のように作用させる。ヤモリの四つの指先には微細な毛が密集して生えており、これらの毛がファンデルワールス力を用いてヤモリが垂直な壁を素早く移動したり、滑らかなガラス窓を容易に上昇することを可能にする。

次に、『DNA』の例を挙げることもできる。DNAは、人間を含む全ての細胞生物が遺伝情報を暗号化して保持する分子で、二つの鎖が絡み合った二重らせん構造をしている。この二つの鎖は水素結合によって繋がっている。水素結合の力は二つの鎖を繋ぎ止め、分子の一体性を保つほどの強さを持ちつつも、細胞が二つに分裂し、DNAが複製する際には容易に解ける弱さも持っている。このDNAの複製と細胞分裂の仕組みは、原子間に働く力を理解することにより理解を深めることができる。

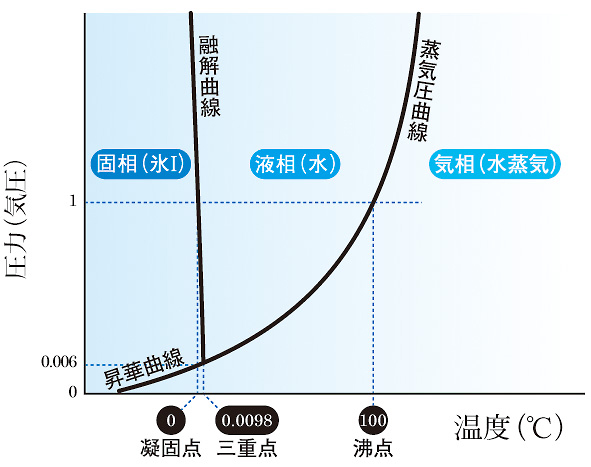

階層を一つ上がった視点からでも、生物の進化において物理学の法則は重要な役割を果たしている。これを理解するためには、特定の圧力と温度、体積下で物質がとる状態を示す『状態図』の利用が有効である。状態図を用いて示すことができる具体例として、氷が張った冬の池で比較的暖かい水中を泳ぐ魚がある。これらの魚は、図245に示すように状態図で右下がりになっている水の融解曲線(注195)を利用している。単純に言えば、水が凍ると密度が下がり浮き上がるのである。これにより、冬でも活動できる魚は氷の下の環境に生きられるよう進化してきた。この魚の行動の進化は、状態図で表される水の挙動による物理的な制約を受けている。

(注195)融解曲線の傾きが負ということは、温度一定で圧力を加えていくと、氷から水に変わるということを示している。物質は圧力をかけられると体積を小さくしようとするが、水の場合は、その他の物質と違い特殊で氷でいるより、水になったほうが体積が小さくなるのである。

大規模なスケールでも、物理学は生物のシステムを説明し、その活動を制約している。大きな生物が水中を移動するメカニズムを説明する際、我々はなぜ魚にプロペラがないのかという問いに直面する。魚が大海原を泳ぎ、捕食者から逃れる方法として、我々人間のエンジニアであればプロペラを選択するであろう。しかしなぜ、物理法則はプロペラではなく、柔軟に曲がる体を選んだのだろうか。これは、流体の動きやその中を移動する物体の挙動が厳格な制約を生み出すからである。生物はこれらの制約の中で生存し、進化することで解決策を見つけていく。

以上のように、生物の中に物理法則が作用している例は意外なほど多く存在する。さらに驚くべきは、

- 電子からゾウまで、生命のあらゆる階層レベルで、物理法則が特性の形成や選択に深く関与しているという事実である。

- 物理的な原理は、まるで無数の触手を伸ばしたかのように、生命の構造全体に深く浸透し、行き渡っているのである。

進化を海にたとえる科学者もいる。それぞれの動物種が表現する生物学的な可能性は、島に例えることができる。島では、環境への適応に成功するための解決策が、物理的に可能な条件と、生物がすでに持っている特性、すなわち祖先から受け継いだ特性によって制限される。島と島の間には不可能な海が広がっていて、生命は可能性という名の新たな島を目指して大海原を航海しなければならない。生命がこれらの島に定着できたこと、そして複数の生命が同じ港に辿り着いたように見えることは驚くべきではないか。これはまるで、難破した船の船員たちが、太平洋の真ん中の孤島に偶然流れ着いたようなものである。コウモリと鳥のような二種類の動物が、飛翔という同じ機能にどうやって辿り着いたのか。それぞれの動物の祖先には翼がないため、共通祖先を用いてこの機能の収束を簡単に説明することはできない。二種類の生き物で、解剖学的に全く異なる翼が発達したというのが事実である。しかし、複数の生命が同じ解決策を見つけることは決して特別なことではない。生命にとってできないことはできないので、不可能な海などは本質的に存在しないのである。

当然のことながら、生物の適応は、祖先の形態や発生パターンに起源を持つ制約に縛られている。生物が祖先から受け継ぐ発生や成長の構造と制約は、進化的淘汰を通じて生じた境界である。この境界は、生物が理論上利用可能で、影響を受けている物理法則にどのように反応できるかを制約しているに過ぎない。これにより反応可能な領域が限定されているのである。

以上の観点は、生命が進行中の物理的な作用であるという概念を裏付けている。

- 生物は物理法則に対応し、それに引き導かれるように振る舞う分子の集合体である。

- これは宇宙の他の場所でも同様であろうと考えられている。

- このような挙動全体の中で、生物は自身が物理法則に従うという作用を進行させている。

生物が物理法則に従っているとの視点を持つと、生物についてのより普遍的な視点が浮かび上がる。地球外に生命が存在するとしたら、それは地球の生命と似ているのだろうか?生命の構造や形態には例外がないのだろうか?地球外生命の構造のどのレベルが同じなのだろうか?

物理学と生物学の間に密接な関係があるならば、

- 仮に地球外生命が存在すると考えると、それらは地球の生命に驚くほど似ている可能性があり、

- 陸生生物は、進化における一つの実験で生まれた特異な存在というよりも、宇宙全体の生命の大部分にとってのテンプレートになるかもしれない。

- このような主張は、科学的予測可能性という優れた科学理論の証しを暗示している。

以下の章では、『生命進化の物理法則』について、いくつかの例を取り上げて具体的に紹介してみたい。

第1章 生命の袋

1660年代にイギリスのロバート・フックが乾いたコルクを顕微鏡で観察した時、いくつもの穴がびっしりと並び、何列もの規則的な構造を形成しているのを見つけた。これらの小さな空間は修道院の小部屋に似ていたため、彼はそれらを英語で『cell(細胞)』と名付けた。その語源となったラテン語のcellaは、小部屋という意味である。フックはこれらの構造の重要性には思いが至らなかったものの、1665年に出版された著書『ミクログラフィア』に有名なノミの図とともに、細胞の図版を掲載した。

同じ頃、オランダのアントニ・ファン・レーウェンフックも顕微鏡を使って生命を観察していた。彼はガラスのビーズから携帯型の顕微鏡を製作し、池の水から歯石までさまざまなものにそのレンズを向けていたが、それまで誰も見たことがなかったそのミクロコスモスに彼が発見したのは、「極微動物」と名付けた生物で、それらの多くは動いているように見えた。彼はその発見を記録して、イギリスの王立協会に何通もの書簡として送った。

細胞の重要性が認識されたのは、これから二世紀後のことだった。その時になって初めて、フックが観察した小さな穴とファン・レーウェンフックが記録した微小な生物が、小さな「生命の袋」、つまり、構造の基本単位であるという理解が得られた。フックが観察したのは乾燥して空になったコルクの内部の輪郭だったが、一方でファン・レーウェンフックは生きた生物を個別に観察した。このオランダ人の観察結果はきわめて重要で、彼が微生物を観察して以降、ロベルト・コッホやルイ・パスツールの研究をはじめとする数々の研究から、微生物が病気の原因であり、またビールやワインを醸造するミクロの工場であることが明らかになった。

生命の世界の観察がさらに進むと、このミクロの領域が表舞台に登場することになる。

- 1839年、テオドール・シュワンとマティアス・ヤーコブ・シュライデンという二人のドイツ人科学者が『細胞説』を提唱した。それまで互いに異質なものとされていた複数の観察結果をまとめたエレガントな説だった。

- すべての生物が一つ以上の細胞からなり、細胞がすべての生物を構成する基本単位であり、生物のあらゆる機能の源泉であり、既存の細胞から何らかの繁殖方法によって生じるという説だった。

しかし、この説全体を支持するメカニズムはまだ実証されていなかったため、当時は過激な説だとみなされたが、現在では当然のこととして受け入れられている。そして、およそ150年にわたる研究により、この最も基本的な生命の単位を支配する原理が明らかになってきた。

では、フックやファン・レーウェンフック、そして後続の研究者たちが探求した微小な世界における生命の包み、不思議な生命のパッケージがどうやって形成されるのだろうか。

一つの単純な要因として、『希釈』と呼ばれる「基本的な物理的原理」がある。

例えば、バスタブに水を溜め、入浴剤を加えると、その分子は水と混ざり合い分散し、入浴剤の本来の色が消えてゆく。これは初期の地球でも同様に、分子が海や川に広く希釈された事象を示している。

しかしながら、分散した分子が岩石の内部など非常に特異な場所に密閉されると、他の分子と反応して更に複雑な化学機構を形成する。こうした自己複製が可能な初期の機構が最終的に小さな入れ物の中に納まり、集合した状態を保つだけでなく、その世界で自由に行動できるようになるのである。すなわち、

- 分子のケージを有することで、海などの過酷で容易に希釈される環境にも適応できるようになった。

- 要するに、「細胞は希釈への対抗策」であり、本来分散しやすい傾向を持つ水豊かな環境に生命が進出するための革新的な手段である。

- このような「区画化の普遍性」は生命の明確な特徴であり、繁殖と進化とともにすべての生命体の基礎となっている。

もちろん細胞だけで、生物圏で起きていること全体を表わせるわけではない。地球上には、細胞構造をもたない生物学的な実体も存在する。例えば、『ウイルス』はタンパク質の殻に覆われた感染性の核酸を持つ微小な構造体であり、人間で風邪などの病気を引き起こすほか、微生物にもダメージを与える。しかしながら、これらの悪名高い存在も、増殖するためには水分を含んだ細胞という宿主が必要である。ウイルスは細胞生物がいなければ増殖できないため、それを生物に含めるべきか、それとも「粒子」や「実体」といった表現で呼ぶべきかについての議論が存在する。

一方、『プリオン』(注196)という存在もある。これは異常な形状に折り畳まれたタンパク質で、他のタンパク質に異常な折り畳み構造を連鎖反応のように伝播させ、それが牛海綿状脳症(いわゆる狂牛病)などの恐ろしい感染症につながる。プリオンもウイルス同様に細胞生物を大混乱に陥れるが、それ自身は細胞を持たない。細胞がなければ何もできず、ただの異常なタンパク質でしかない。

(注196)通常,感染症を起こす病原体(細菌,ウイルス,その他)は全て自らの遺伝子(核酸)を持ち,その遺伝情報に従った方法で自己増殖するが、プリオンは核酸を持たない糖蛋白質であり、これまでの細菌やウイルスなどの病原体とは全く異なった病原因子である。なお、プリオン蛋白は、動物やヒトのプリオン遺伝子が産生する糖蛋白質で、細胞膜に結合して存在する。プリオン遺伝子が何らかの原因で変異したことによって産生されり、何らかの経路で外から伝達(接種)されたりすると、その異常プリオン蛋白が正常プリオン蛋白に働いて、正常プリオン蛋白を異常プリオン蛋白に変えていく。正常プリオン蛋白は合成後代謝されるが、異常プリオン蛋白は代謝されずに細胞表面に蓄積され、その結果、異常プリオン蛋白が雪だるま式に増え、見かけ上増殖したように見える。

少なくとも我々の世界では、「細胞を持つことが生物の特徴の一つである」というのは避けられない視点である。

実際、細胞が生命の現象で中心的な役割を果たしていることは、単純な『思考実験』を通じて容易に理解できる。たとえば、有機物の断片などを豊富に含む庭の池を想像しよう。偶然風に乗って池に飛ばされた物質が、他の要素と組み合わさって代謝作用を発展させる。池に含まれている物質が分解し、エネルギーを放出し始める。驚くべきことに、この池で核酸(DNA)が情報複製システムへと進化し、誰も気づかない一角の裏庭で細胞の原型のようなものが誕生する。この池が大きな可能性を秘めているにもかかわらず、それは地面のくぼみに閉じ込められてしまい、どこにも行けない。複製する可能性も、新しいエネルギー源や栄養素を求めて移動する可能性もない。細胞は身動きが取れない。このような庭の池で行き場を失った『細胞』は、海岸に打ち上げられた岩の隙間や熱水噴出孔の神秘的な穴など、ダーウィンを始めとする「生命の起源として考えられると喧伝されたほぼすべての環境」(77頁参照)の孤立した物理的空間に閉じ込められた複雑な生化学反応のメタファー(「隠喩」、「暗喩」とも呼ばれ、伝統的には修辞技法のひとつとされ、比喩の一種でありながら、比喩であることを明示する形式ではないものを指す。)である。しかし、初期の細胞に偶然閉じ込められた生化学反応が池から解き放たれ、地球規模で分布を広げ始めたとしよう。その際、複製能力を持つ分子は否応なく豊富に存在し、地球上の多様な環境に晒される。その結果、環境の影響を受けて分子は更に多様化し、より多くの生命が誕生するだろう。

細胞を持つことにより、

- 単に凝集された機構が誕生しただけではなく、

- 進化過程において多種多様な選択と淘汰が可能となった

のである。その意味において、

- 細胞と進化は深い結びつきをもっている。

ここで疑問が生じるのは、

最初の細胞がどのように形成されたかという問いである。分子の集合体がどのようにして自己複製可能な構造へと発展したのか、

- それは生命の歴史において単なる偶然の産物であったのか、

- あるいは物理的に避けられない結果であったのか。

これらの問いに対する答えを得るためには、その「ケージ」が何からどのように形成されたかを理解する必要がある。

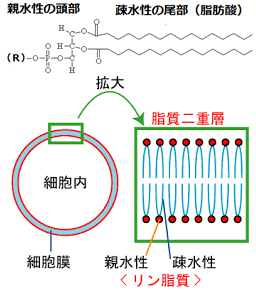

それぞれの細胞の膜とその周囲を詳しく見てみると、自己複製が可能な地球上のすべての生命体には『膜』が存在し、これは内部の全てを包み込む『袋の役割』を果たしている。この膜は単なるシート状の化合物ではなく、微小な袋のような構造をしており、膜を形成する分子は驚くべき特性と単純な美しさを持つ。

その膜の内部に収まっているのが、「頭と尻尾を持つ分子」である。二つの異なる部分を持つことが、細胞の巧みな化学的能力の秘訣である。尻尾は炭素原子が互いに連なった長鎖で、これらの炭素原子は水に溶けない『疎水性』を持つ。親水性になる電荷をもっておらず、油が水と混じり合わないのと同じで、水の侵入をしっかり防いでいる。頭部は性質が異なり、『リン脂質』と呼ばれる電荷を持つ物質で構成されている。これは膜に豊富に存在する分子の一つで、リン原子に負の電荷を持つ酸素原子が複数結合している。この頭部は『親水性』で、水に溶けやすい。つまり、一つの分子は一端が疎水性、もう一端が親水性という二つの極端の性質を併せ持つことになる。

この分子を水に加えると、驚くべき現象が起きる。具体的には、

- 異なる分子の尾部が互いに向き合い、頭部が水の方向を向くように配置される。これらの分子が形成する『二層構造』は自発的に形成され、尾部がその疎水性に基づいて水を避ける一方で、水へ向いた頭部はその親水性を発揮する。

- この脂質膜には他にも驚くべき特徴を持つ。それは水中を漂う無限のシートを形成するのではなく、エネルギー、すなわり『表面張力』を最小化するように、雨滴が球体を形成するように、この脂質層も曲がって球体を形成する。

この膜は外部からの刺激を受けずに自然に球状になり、内部に液体を閉じ込める。

これにより、細胞の一つの区画が現れる。

- 脂質の配列や脂質が球を形成しやすい特性の背後には、『イオン相互作用』という分子間に働く物理的原理と、『エネルギーを最小限』に抑える傾向があり、それが長い分子の連鎖を『細胞の袋』へと導いたのである。

- 約40億年前、このように自発的に形成された微小な球が、複製可能な分子を閉じ込めた。この安定した空間により、それらの分子による反応生成物が集積し、

- 生成物が初期の細胞内に蓄積されるにつれて、多様な反応が可能となる濃度に達する。徐々に、そして確実に、現代の細胞に見られるような代謝の複雑性が形成されていった。

これら所謂原始細胞に最初に閉じ込められた分子として、『DNA』に類する『リボ核酸(RNA)』の活性型が考えられる。これは遺伝暗号の先駆けとなるものであった。

一旦「細胞」が誕生すると、池の中に散らばっていた遺伝情報の断片だけでなく、初期の『生命の袋』に対しても、進化が作用し始める。これにより、細胞自体が「環境条件による進化を促進する対象の単位」となった。

1980年代には、カリフォルニア大学サンタクルーズ校のデイヴィッド・ディーマーが、古代の隕石から抽出した単純な化学物質から膜が形成されるかを研究し始めた。ディーマーが選んだのは隕石で、これは宇宙からの長い旅の末に地球の大気圏に突入し、光を放ちながら空を横切り、地表に落下した岩石である。これらの岩石には太陽系で最も原始的な物質が含まれることがあり、その一つが『炭素質コンドライト』(注197)と呼ばれる黒い岩石で、炭素化合物を含んでいることが知られている。

(注197)石質隕石(主成分がケイ酸塩鉱物である隕石)の中には、コンドルールという球状の構造を持つものがあり、その一つがコンドライトである。コンドライトは、熱による分化を経ていない母天体から生じるものである。

ディーマーが抽出したのは、カルボン酸という脂質に類似した単純な分子であった。脂質と同様に、電荷を持つ頭部と疎水性の尻尾を備えているが、現代の細胞に含まれる脂質よりも単純で、全般的に鎖の長さも短い。ディーマーは隕石からこれらの分子を収集し、水に加えた結果、分子は自然に集まり、袋状の構造を形成した。この実験から、膜が自然に形成可能であり、その形状は物理学的な予測や研究を容易にすることが明らかになった。すなわち、

化学反応の『区画化』(注198)から細胞構造が生まれる現象は、歴史の偶然から生じた事象ではなく、水を好む性質と嫌う性質を併せ持つ分子が地球の何処かで自然に集まる可能性が非常に高いことを示唆している。

(注198)「区画化 (compartmentalization)」とは、境界や隔壁によって生命の内部を外部環境から隔てること。現在の生命は、脂質膜を使ってエネルギーや物質を外部と交換しつつも、遺伝物質や代謝物質を内部に留める複雑な区画化を行っている。

ディーマーが実験に使用した隕石中の炭素化合物以外にも、そのような分子が存在する場所は確認されている。分子を生成する手段はいくつか存在し、それらは実験により明らかになっている。生命が出現する前の地球においても、化学反応によって膜が形成される可能性があった。単純な有機化合物であるピルビン酸は熱や圧力を加えると膜の原料を生成することが確認されている。したがって、地球上には初期の細胞の原料が豊富に存在していたと考えられる。

これらの比較的単純で独自の実験により細胞膜がどのように形成可能であるかが明らかになり、初期の地球上のどこでそれが起こったのかは議論が続いているが、

- 最も有力な候補は第三部で詳細を述べたが、深海底に生成された『アルカリ熱水噴出孔』(代表例『ロスト・シティー』)である。

ただし、袋状の膜にいくつかの分子が閉じ込められるだけでは、大きな進展は起きない。

細胞の出現とともに遺伝コードが発展し、細胞を活動させる代謝経路が確立したと考えられる。細胞の区画内で、生命の構成要素を生成する『生命の経路』は複雑性を増し、現在の典型的な細胞のように、多種多様な生命の構成要素を合成する膨大な数の経路が生まれた。

最初の細胞が生まれた場所から外の世界へ移動したときも、その形状は法則により形成された。物理法則に従うその姿は、後に更に複雑な生命体が避けられない法則により形成されることを早くから示していた。

- 新たに生命を代表する存在となった細胞が最初に経験した環境からの不可避の影響の一つに、「細胞を小さく保つ」ことがあった。ほとんどの細胞は、形状がどのようであれ、「サイズが非常に小さい」ことが特徴で、それは今も変わらない。

なぜだろうか?なぜ細胞が微小であるのかには多くの理由が存在する。

- 一つに、袋状の構造は大きくなると重力の影響を受けて破壊しやすくなる。細胞が小さいほど、重力による変形や中身の沈殿が少なくなる。この観察結果から、「重力の影響」が見て取れる。

細胞が対処しなければならない問題は他にも存在し、細胞が栄養を取り入れ、老廃物を排出する必要があるということもその一つである。

球状の細胞について考えてみると、細胞の半径をrとした場合、その表面積は4πr2で計算され、体積は、4πr3/3である。従って、半径が大きくなるにつれて、表面積は二乗の割合で増加するが、体積は三乗の割合で増加する。つまり、細胞が大きくなるほど、表面積の増加率よりも体積の増加率が高くなる、このことは、単位体積あたりの細胞の表面積(栄養の摂取と老廃物の排出に利用できる部分)が小さくなるということを意味する。

- 「細胞が小さくなれば、単位体積当たりで、生命維持に欠かせない物質交換に使える表面積は大きくなる」。

表面積の問題に加え、「細胞内部の拡散」の問題も存在する。

- 細胞が大きくなるほど、栄養素が細胞全体に行き渡る時間、つまり細胞のすみずみに至る時間が長くなる。だからこそ、細胞は小さいままである方が望ましい。

細胞が小さく保つ理由は他にも存在するだろうが、主な利点を二つ挙げるとすれば、

- 形状が崩れないようにすること

- 細胞壁を通じて効率的に物質を交換する手段を確保すること

となる。

これら二つの結果が生じた背景には単純な物理的原理が存在している。

そして、次に取り上げるのは、細胞がとりうる最小の大きさがどれくらいかという疑問である。

- 小さすぎると、DNAや生命維持に不可欠なその他の構造体を収容できなくなる。理論上の最小サイズはおおよそ0.2~0.3ミクロンとされている。

これは、何らかの遺伝物質とそれに付随するタンパク質をちょうど収納できる大きさであり、いくつかの代謝経路も収容できる。この推定値は自然界で見つかる最小の細菌にうまく当てはまる。その一つで『ペラギバクテル・ウビークウェ』と呼ばれる微小な細菌は、幅が0.12~0.20ミクロン、長さがおよそ0.9ミクロンしかない。

小ささは重要であるが、それにはいくつかの問題も伴う。栄養素が不足し、周囲の栄養素をより多く摂取するために表面積を拡大したい場合、どうすれば良いのか。単に大きく成長するのも一つの解決策であるが、前述のように球の半径が大きくなるほど、体積に対する表面積の比率が小さくなるという問題がある。細胞はこの問題を克服するために、単に球を大きくするのではなく、

- その形状を細長くすることを選択した。

例えば、半径が1ミクロンで、長さが5ミクロンの円筒形の微生物が存在するとしよう。長さを10ミクロンに伸ばすと、体積に対する表面積の比率は2.4から2.2に減少し、8.3%の減少となる。これは、利用可能な体積に対する表面積がわずかに小さくなることを意味する。比較のために、長さ5ミクロンの円筒形の微生物と同じ表面積を持つ球形の微生物を考えてみよう。その半径が、長さ10ミクロンの微生物と同じ表面積になるまで大きくなったとすると、体積に対する表面積の比率は1.73から1.28に下がる。これは26%の減少である。よって、大きくなった球形の微生物が利用できる表面積は、円筒形の微生物よりも遥かに小さく、体積に対する表面積の比率の下落幅も大きい。したがって、

- 表面積を増やしたい場合、本体を球形に肥大化させるよりも、細長い円筒形になることが有利である。

これは単なる物理学的な想像ではない。実験室や自然界で微生物を観察すると、栄養不足になった微生物が繊維状に変形する様子が確認できる。この形状変化は基礎的な数学で説明可能である。

- 物理的な法則が細長い微生物を形成させたと言える。

しかし、これは微生物が大きくなれない、または微生物が必ず細長い形になると主張しているわけではない。小さいと言っても、これは相対的な表現であり、人間の視点から見れば全ての微生物は小さく見えるが、微生物の世界では大きさの違いが存在する。ニザダイ(スズキ目ニザダイ科に分類される魚の一種。東アジア沿岸の暖海域に生息)の腸内に生息する『エプロピスキウム・フィシェルソニ』という大型細菌は、幅が0.6ミリと肉眼で見えるほど大きい。先ほど、細菌はなるべく小さくなる必要があると述べたが、この大型細菌はその主張とは完全に矛盾しているように思える。しかし、詳しく調べてみると、物理的な法則には反していない。この細菌は消化物の栄養が豊富な腸内に生息しているため、体積に対する表面積の比率が低くても、細胞は栄養素を十分に摂取することができる。また、

- 細胞膜全体にはひだがあり、有効な表面積をさらに大きく増やしている。これは表面積問題を回避するもう一つの適応である。

進化によって形成された微生物の形状の中には、驚くべきものがある。”曲線美を持つ細菌”もその一つである。その形状は長年の間、謎とされてきたが、これらの細菌は物体の表面に付着し、フィルムを形成して水流による流失を防ぐことができると考えられている。これらの微生物に作用する物理的な原理は、液体の挙動と、それが剪断応力(σ)を生じさせるメカニズムから導き出される。剪断応力が高いと、液体の流れによって微生物は表面から剥がされてしまう。剪断応力(σ)は流量(Q)と微生物を取り囲む液体の粘度(μ)、微生物が存在する水路の幅(w)および水路の高さ(h)から次の式によって求められる。

σ=6Qμ/h2w

- ここでは、栄養素の必要性ではなく、「流体力学」が生命と相対し、顕微鏡のスケールで細胞の形状や組織に影響を与えているのである。

多種多様な環境を持つ惑星では、他の物理的な特性が流体の動きに等しく、あるいはそれ以上の影響を及ぼすことも可能である。細菌にとっては水が粘つくと感じられるが、さらに粘度が高い液体の中で生存する細菌も多い。例えば、自宅の裏庭の干上がった池に存在する有機物質の泥や、動物の腸内のような流体の粘度が特に高い環境では、微生物が川の中のように自由に動くことができない場所が多数存在する。

- このような環境においては、微生物がらせん状の形態を採ることで粘つきのある世界を容易に進むことができるように見える。ここでも、粘度の高い流体内での粒子の動きという基本的な法則が効力を持っている。

モグラやテントウムシと同様に、微生物界の単細胞生物も単純な物理法則により限定された形状に収束する。その形状は、より複雑な多細胞生物と比べて特定しやすく、最終的な形状は明確に予測可能である。さらに、こうした形態について、これまで触れてこなかった重要な細部が一つ存在する。それは、

- これらの微生物を構成する細胞膜の脂質が本質的に柔軟であるという事実である。この特性は細胞を球形または不定形にする傾向がある。この問題を解決するために、生命はもう一つの重要な発明を達成しなければならなかった。

- それは、大半の微生物の細胞膜を取り囲む「細胞壁」(注199)である。この壁は『ペプチドグリカン』という物質で構成され、糖とアミノ酸が連結して金網状の形状を成す。細胞壁の存在により、細胞は形状を維持し、さまざまな形態を採ることが可能となった。

(注199)植物や菌類、細菌類の細胞にみられる構造である。動物細胞には存在しない。細胞膜の外側に位置するために細胞外マトリクスの1つである。細胞壁を形成する物質は、植物ではセルロースで、これはグルコース(ブドウ糖)がいくつもつながってできている糖鎖である。他にも、リグニンやペクチンのようなものもある。細胞壁は、二重構造(一次壁・二次壁)になっていて、たえず成長を繰り返している。細胞壁の主な役割は、防御(細胞膜から内側を守る)、改築・補強、物質補給、細胞間連絡、影響感知細胞である。また細胞壁の分子間隙は広いため、水・ナトリウムイオン・カリウムイオンなどを容易に通す。

これまでに見てきた多様な形態から、細胞壁の形成過程を説明することが可能である。金網状の構造が形成されたことで、最初の不定形微生物が形状を持つことが可能となった。形状が一定でなくとも生存は可能であろうが、環境中を目的もなく漂うこととなるであろう。細胞膜を硬化させる物質を生成することができる細胞は、突然変異や淘汰圧により球形、繊維形、あるいは曲線を描く形状を得、物体表面への付着や栄養の摂取、粘度の高い環境での移動を効率的に行えるようになった。

細胞壁は適応の一つと考えられる。それにより、生命は拡散、流体力学、粘度などの多様な物理的原理により形成され、生存や繁殖の可能性を最大限に向上させることが可能となった。さまざまな微生物の形状について、物理的原理を数式で表現し、その原理がさまざまな環境でさまざまな形状の微生物の行動と成功の可能性にどのように影響を与えるかを数学モデルで示すことが可能である。

テントウムシなどのもっと大きな生物もそうだが、物理的原理は生物の中に表われる。一方で、進化はまた、突然変異を通じて生殖年齢に到達できる可能性も提供してくれる。すなわち、

物理的原理は生物の存在に必要不可欠な条件でありながら、生存の可能性を向上させる適応の範囲を拡大する手段でもある。物理法則は新たな可能性を生み出し、細胞壁はさまざまな形状の取得と、それぞれの形状が異なる原理を利用して生殖の可能性を高める道を開く。

生命の細胞性に根ざした原理を探求する一環として、どうしても避けて通れない問いがある。それは、

- 微生物がどのようにして動物や植物と呼ばれる複雑な『多細胞の集合体』へと著しい変化を遂げたのか、という問いである。それは物理法則に促された必然的な変化だったのだろうか。

動物や植物を構成する細胞は、大半の微生物の細胞と大きく異なる。より大きな生物の細胞は『真核細胞』として集まっていることが多く、『細胞核』と呼ばれる細胞小器官にDNAが収納されているのが大きな特徴である。対照的に、これまで説明してきた細胞の大半は『原核細胞』で、細胞核を持たない。

「真核生物」ドメインには、動物や植物の他に、藻類などの単細胞生物も含まれる。これは細胞の世界で起きた革命的な変化である。

真核細胞は原核細胞よりも大きなサイズを持つ傾向がある。

- 真核細胞と大部分の原核細胞の間で細胞核の次に大きな違いは、真核細胞が他の『細胞小器官』を持っていることである。その一つが、人間も含めた大部分の真核細胞で発電所のような役割を果たす『ミトコンドリア』である。

- 「ミトコンドリア」は、ランチで食べたサンドイッチに含まれるような有機化合物と酸素を結合してエネルギーを生成する。具体的には、高エネルギーの電子と酸素分子を利用してATPを合成するので、ミトコンドリアは真核生物における「好気呼吸の場」である。

真核細胞は生命の歴史における奇妙な関係から生まれたものである。

- 『内部共生』と呼ばれるこの関係は、取り込まれた細菌とその宿主が相互に何かを提供し合うことで、奇妙な協定を結び、その結果生まれた。

- 取り込まれた細菌は栄養分と安定した環境を得られ、宿主は新しい共生者により、酸素を利用してエネルギーを生成する能力(好気呼吸、酸素呼吸)を効率化できた。これは一つの都市に発電所がいくつも存在するような状態であり、一つの細胞に何百個、あるいは何千個ものミトコンドリアがエネルギーを生成することもある。これはまさにエネルギー革命であった。

- この協力関係によって、エネルギーが限られていた原核生物の制約から生命が解放された。

加えて、真核細胞のゲノムサイズの増大とゲノムの複雑化によって、自然淘汰が作用できる生化学的なネットワークがさらに複雑化していった。

以上のように、動物の出現に至るまでには、三つの特別な出来事が連続して起こらなければならなかった。

- まず、大気中の酸素濃度が上昇し、「酸素呼吸」でエネルギーを生成する能力が出現した。これは我々自身も使用しているエネルギー生産の手法である。あなたや私も使っているエネルギー生産法である。

- 次に、「内部共生」の関係が生じなければならない。細菌が細胞に取り込まれると、発電所の役割を果たすミトコンドリアが出現し、新たなエネルギー源を生かすために、単一の大きな細胞内でエネルギーを生成する能力が強化される。

- そして最後に、そうした細胞が集合して一つの「マシン」にならなければならない。各種の器官に分化すると同時に、一つに統合して機能する何かを創造するような不可逆的な変化を遂げるのである。

生物圏が原核生物だけの世界から発展していく際に、神秘的な一連の偶然性が役立っているように見える。しかし、そうした出来事の背後には何らかの必然性が存在していたのではないだろうか。

物理的な原因は容易に見つけることができる。酸素濃度の上昇は酸素呼吸の能力を解放するために必要であった。酸素呼吸により、酸素がない環境でエネルギーを生成するよりもはるかに多くのエネルギーを生成できるようになった。新たに酸素を利用する生物は、さらに多くのエネルギーと力を生成することができた。酸素濃度の上昇そのものは光合成の副産物の蓄積の結果であった。光を取り込み、水中の電子を利用して光合成を行う微生物は、地球上で適度に日光が当たる水域をすぐに利用できるようになった。その結果、酸素が生成された。そうした能力を獲得したことによる物理的な必然性や、それにより得られる利益は明らかである。

酸素濃度の上昇は、利用可能な熱力学的に有利なエネルギー生成反応を探す進化の必然的な結果だったと考えられる。

細胞をミトコンドリアで満たしてエネルギーを生成することは、物理学の基本原理に基づいている。発電所をより多く集めることで単位体積当たりのエネルギー生成量を増やせば、細胞やより複雑な構造を形成するために必要なエネルギーを増加させることができる。多くのミトコンドリアを収容できるように進化した細胞は、さらに多くのエネルギーを成長や分裂に利用することができる。

この変化もまた必然的に起こると考えられる。内部共生の事例は地球の生命の歴史を通じて頻繁に見られてきたのである。

それでは、異なる形態へと成長する細胞どうしの協力関係はどうなるのであろうか。それぞれの細胞が特殊化し、遂行する作業に向けた複雑性と効率性を創造する協力関係であることが明らかである。

この効率性と見事な分業を細胞の集合体である生物が生存環境での生存競争として解釈すれば、容易に理解できるだろう。

例えば、変形菌(粘菌)と呼ばれる生物は普段は静かに暮らしているが、栄養分が必要となると、細胞が集まり、同時に移動を開始する。その姿はしばしば鮮やかな黄色をした網の目のようで、血管のような構造を形成しながら、森の地面を這い回って栄養分を探す。

- 真核生物の世界に900種以上の変形菌が存在するということは、結束して生存確率を高める多細胞的な行動が生物圏で決してまれではないことを示している。単細胞の自律性を再び得られる可能性を捨てて、不可逆的に特定の役割を果たすように細胞を導いた出来事そのものはわかっていないが、結束や協力関係を促す圧力は現代でも生物圏全体で見られる。

資源や生息環境を巡る競争が存在する惑星であれば、多細胞的行動が独立した多細胞生物の出現に至る可能性は十分に存在すると考えられる。

- 物理的な原理は動力を提供し、細胞構造やそれに関連する遺伝経路は手段を提供する。

- 端的に述べれば、多細胞性の出現、すなわち動物や植物が創造する複雑な生物圏の出現は、単純な物理的原理に基づいているということである。

細胞が協力し合ってより多くのエネルギーを利用するようになった理由は理解可能である。

- この現象は競争によって推進されたと考えられる。大型の動物はより優れた捕食者となる。狙われる獲物も大きくなり、捕食から逃れやすく進化した。生物の軍備競争によって、更なる効率化や時には大型化が要求されるようになった。

- いったん動物が出現すると、多細胞生物に対する進化の実験できわめて豊かな多様性をもたらす未来が確実になった。

物理的原理が生物の階層のあらゆるレベルで形態を予測可能な構造に厳しく制約しているとの主張(ここでの主張)と、進化による主要な変化は物理的原理がもたらした必然的な結果であるとの主張の間には、一つ重要な違いが存在する。それは、後者の主張がまだテストされていないという事実である。しかし、単細胞の微生物から多細胞の複雑な生命体への変化の理由と、その進行経路が物理的な利点や可能性によってどのように誘導されるかを区別することは可能である。ただし、ここまで議論してきた全ての過程を一組の方程式にまとめるのは、極めて困難である。

この壮大な移行の必然性を考慮すると、他の惑星で生命の進化に十分な時間があると仮定すれば、生命は分子を包み込んだ脂質から始まり、巨大な生物へと進化するという同じ旅に出ると推測することは、的外れな推測とは言えないかもしれない。生命の形態がどの段階まで進んでも、その過程全体を制御するのは、細胞内で作用する物理的原理であろう。

図表

図245 水の状態図

梅澤香代子「固体、液体、気体の状態を教えてください。」自然科学研究機構 国立天文台編

理科年表オフィシャルサイト,2008年 5月

(https://www.rikanenpyo.jp/FAQ/buka/faq_buka_003.html)

図246 フックが描いたコルクの細胞構造

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ロバート・フック」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%83%E3%82%AF)

図247 リン脂質分子と脂質二重層の形成

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「脂質二重層」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%82%E8%B3%AA%E4%BA%8C%E9%87%8D%E5%B1%A4)

高橋医院・健康のための栄養学

(https://hatchobori.jp/blog/5295)

図248 ペラギバクテル・ウビークウェ

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「ペラギバクテル・ウビークウェ」

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%90%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AF)