第四部 生命の進化

第1章 生命を育む仕組みとその歴史

生命の誕生に欠かせない条件の一つは、大気中のガスが適切に還元されることである。ここでいう「還元」とは、電子が二つ加えられて二酸化炭素(CO2)がギ酸イオン(HCOO–)に変化し、さらに二つ電子が加わるとホルムアルデヒド(CH2O)となり、さらに二つ加わるとメタノール(CH3OH)となる過程を指す。これにより、生命の構成要素となる前駆物質が生成される。

「酸化と還元」という化学反応は電子の移動によって生じる。

- 電子を失う反応が『酸化』であり、

- 電子を得る反応が『還元』である。

[補注:鉄は酸素に電子を渡し、自身は酸化されて錆びるのである。電子を受け取る物質-この場合は酸素-は、還元されることになる。呼吸や燃焼では、酸素(O2)が還元されて水(H2O)になる]

電子は一種の「通貨」で、エネルギーの交換を可能にする。

- 酸化反応では電子の損失と引き換えにエネルギーが発生する。

- 還元反応では電子を得ることでエネルギーが蓄積される。電子が多い物質は多量のエネルギーを蓄え、これが酸化されるときにそのエネルギーが解放される。つまり、酸化するとエネルギーが発生する。

初期の地球大気の組成については多くの見解があり、積極的に研究が行われている。窒素の量は現在とほとんど変わらなかったとされる一方で、酸素がほとんどなかった、または全く存在しなかったという見解は多くのデータに裏打ちされている。また、二酸化炭素の量は現代よりもはるかに多かったとされており、これが極度の温室効果を引き起こし、二酸化炭素圧は現在の一万倍に達していたと考えられている。

現在の大気組成は窒素が78パーセント、酸素が21パーセントで、残り1パーセント弱が二酸化炭素とメタンで構成されている。この組成は比較的近年になってからである。最近の研究では、地球の大気組成は短期間で変化することが明らかになっており、特に1パーセントの領域ではその変化が顕著である。この領域に含まれる二酸化炭素とメタンは(水蒸気と並んで)「温室効果ガス」と呼ばれ、大気組成に占める割合に対して非常に大きな影響を及ぼす。

元素の循環と地球の気温

生命を育む奇妙な状態を保つためには、体は無数の複雑なプロセスを必要とする。その多くに関与しているのが『炭素』の循環である。

炭素、酸素、および硫黄の動きによって、地球上で生命に適した環境を維持することが可能である。この中でも炭素の循環は最も重要な要素である。

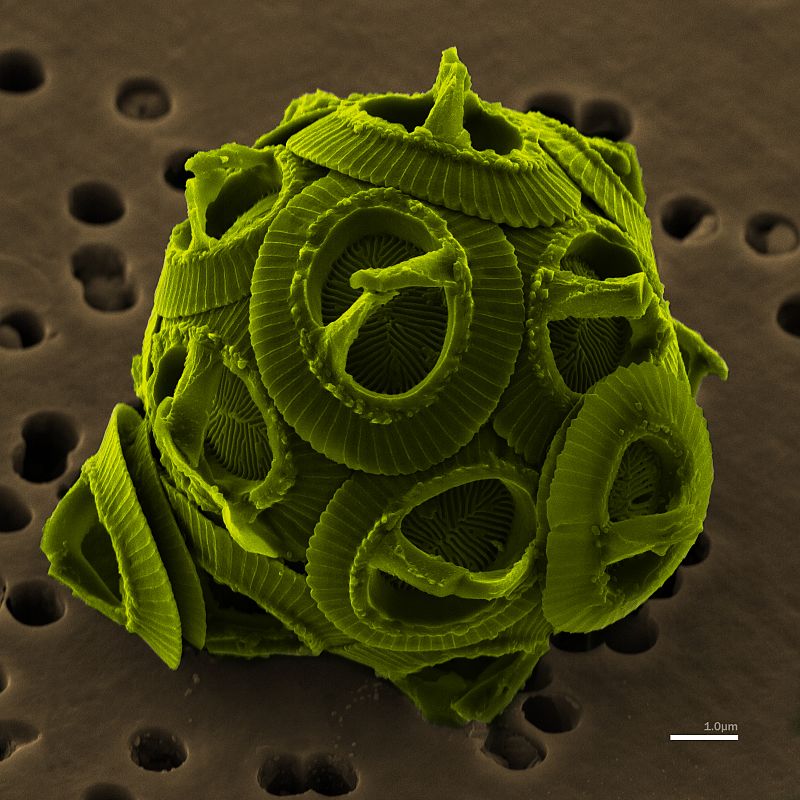

炭素は固体・液体・気体の状態を絶えず変化させながら活発に循環している。海、大気、生物間での炭素の交換を『炭素循環』と呼ぶ。温室効果ガスの濃度が変化することで地球の気温が変動するのは、この炭素の動きが大いに関与している。

炭素循環は実際には『短期的な循環』と『長期的な循環』という二つの異なるサイクル(重複する部分も存在する)で構成されている。

- 「短期的な炭素循環」は植物の生命活動によって決まる。光合成により二酸化炭素が取り込まれ、その一部が生きた植物組織として蓄積される。これらは還元された状態の物質で、後にエネルギーとして利用することができる。

- 植物が枯れたり、葉が落ちたりすると、この炭素は土に移行する。それは土壌微生物の体内に再び炭素化合物として取り込まれるか、あるいは新たな動植物の体を形成するかもしれない。この還元された炭素化合物が各生物の体内で酸化されるとき、その生物はエネルギーを得ることができる。

- 生物は同時に、エネルギーとして使用するために他の炭素分子も還元状態にする。この炭素は食物連鎖を通じて動物の体に取り込まれ、その間に呼吸により酸化され、二酸化炭素として呼気とともに動物や微生物の体から排出される。しかし、動植物の組織内に閉じ込められ、他の生物に消費されずに土壌に埋もれることもある。そうなった場合、それは地殻内に存在する有機炭素の大きな貯蔵庫の一部となり、短期的な炭素循環からは除外される。

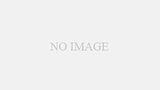

- もう一つの『長期的な炭素循環』では、まったく異なる種類の変換が関わっている。最も重要なのは、岩石から海洋や大気への炭素の移動である。これは通常、数百万年の単位で生じる。炭素が岩石に出入りすることで、短期的な炭素循環では達成できないほどの大きな変化が地球の大気に引き起こされる。それは、海洋と生物圏(生きている生物の合計)と大気を合わせた炭素量よりも、岩石に閉じ込められている炭素の量がはるかに多いからである。

すべての生物を合計しただけでも膨大な量となるので、この事実は意外に感じられるかもしれない。しかし、イェール大学のロバート・バーナー(注50)による計算では、地球上の植物をすべて一度に燃やし、その体内にあった炭素分子が大気に放出されても、

- 大気中の二酸化炭素は25パーセントしか増加しないとされている。対照的に、過去の長期的な炭素循環による二酸化炭素量の増減は1000パーセント以上に達する。

(注50)Robert A. Berner, “The Phanerozoic Carbon Cycle: CO2 and O2” OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2004.

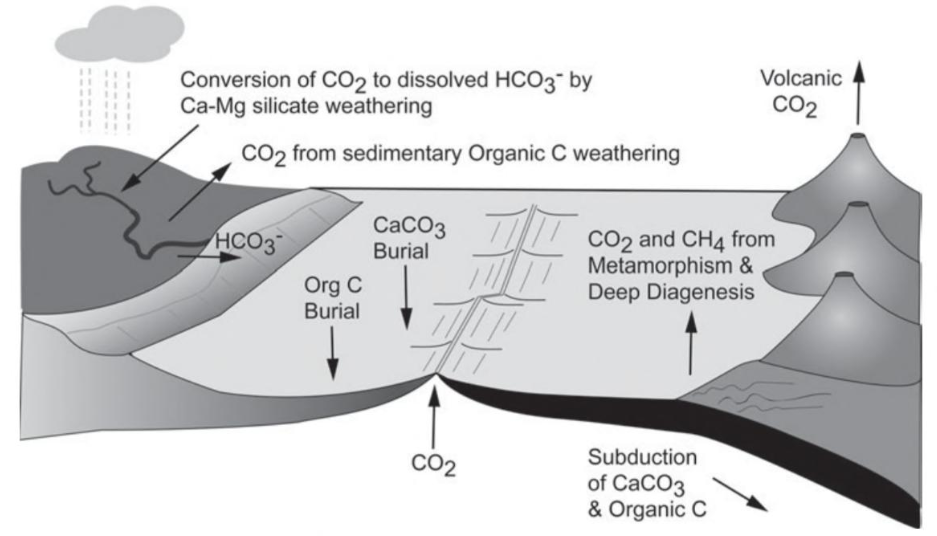

地球の炭素循環にきわめて重要な役割を果たしているのが『炭酸カルシウム(CaCO3)』、すなわち「石灰岩」の主成分である。炭酸カルシウムは地球では一般的な物質であり、骨格を持つ脊椎動物の大部分は骨格が炭酸カルシウムで構成されている。『円石藻類(えんせきそうるい)』は微小な植物プランクトンで、炭酸カルシウムを含んでいる。その骨格が沈殿して蓄積すると、『白亜』(注51)と呼ばれる堆積岩を形成する。

(注51)英語では「チョーク」と呼ばれ、未固結の石灰岩を指す。イギリスのドーバー海峡周辺で崖を形成する厚い地層は円石藻の化石(炭酸カルシウムのココリス、すなわち鞭毛虫に属する生物の外殻を形成する石灰質の小板)から成る。

これが炭素循環の基本プロセスである。二酸化炭素は生体組織に変換され、組織が腐敗した場合には他の動植物の骨格形成を補助し、その骨格は最終的に地球の深部で溶岩やガスと結合し、地表に戻ってきて再びサイクルを始める。長期的な炭素循環は大気組成に深い影響を及ぼし、その組成が地球の気温を大きく左右する。炭酸塩やケイ質の生物骨格が海中で生成される量や速度は、堆積物の埋没プロセス、浸食作用、化学的風化作用の進行によって決定される。そして、沈み込み帯に運ばれる鉱物の量によって、どれだけの二酸化炭素とメタンが火山を通じて大気に戻されるかが変わる。このプロセス全体を制御しているのは主に生物であるが、そのプロセスが生物の生存を可能にしている。炭素循環は大気中の気体濃度に影響を及ぼすだけでなく、「惑星サーモスタット」とも称される自動温度調節機能を果たしている。その理由は、炭素循環がフィードバックを受け取り、地球の長期的な気温を調節するからである。

円石藻類の骨格は、長期的な気温変動を抑制する役割を果たしており、地球を居住可能な環境にする上で重要である。プレート運動の一部として「沈み込み」と呼ばれる現象により、白亜の一部は最終的にプレートのコンベヤーベルトに載せられて沈み込み帯に運ばれる。沈み込み帯は地殻にできた長い溝であり、海洋プレートが別のプレートの下に沈んでいく。海底面よりも遙か下の、地表から何千メートルもの深さに達すると、高温・高圧により白亜質やケイ質の骨格はケイ酸塩のような新しい鉱物や二酸化炭素ガスへと変化する。この鉱物と高温の二酸化炭素ガスはマグマと一緒に地表へと上昇し、ガスを多量に含んだマグマが地表に達すると、鉱物は溶岩として押し出され、ガスは大気中へと放出される。

このサーモスタットは次のようなメカニズムで動作する。火山から放出される二酸化炭素の量が増え、大気中の二酸化炭素とメタンの濃度が上昇すると仮定しよう。これら二種類の分子が高層大気に達すると、地表から逃れようとする熱エネルギー(元々は太陽光として到来したもの)を地表に反射する。これが『温室効果』である。大気中に閉じ込められる熱エネルギーが増加すると、惑星全体の気温が上昇し、短期的には液体水の蒸発が促進され、大気中の水蒸気量が増える。水蒸気も温室効果ガスである。しかし、この温暖化によって興味深い結果が生じる。気温の上昇は、化学的風化作用の速度を加速する。これは特にケイ酸塩鉱物の風化にとって重要である。なぜなら、化学的風化作用は最終的に炭酸塩や新たなケイ酸塩鉱物の形成を促進し、同時に大気中の二酸化炭素を除去する結果をもたらすからである。

雨水に溶けた二酸化炭素が岩石中の成分と結合すると、地球の気温に一時的な影響を及ぼさない化合物が生成される。風化の速度が増すと、大気から除去される二酸化炭素の量も増加する。大気中の二酸化炭素濃度が減少し始めると、温室効果が弱まり、地球全体の気温が低下する。同時に、気温の低下とともに風化の速度が落ち、重炭酸イオンや二酸化ケイ素(シリカ)イオンが減少し、それらを材料とする骨格が沈殿する量も低下する。その結果、骨格の材料となる物質が地球内部に沈降する量が少なくなり、火山から噴出される二酸化炭素も減少する。この現象により、地球は急速に寒冷化する。

しかし、この寒冷化はプランクトンが生息する海洋表層やサンゴ礁の縮小を引き起こす。このため、大気中の二酸化炭素の必要量が以前と比較して減少する(サンゴは細胞内に共生させた植物プランクトンが光合成を行って二酸化炭素を吸収するだけでなく、サンゴ自体もそれを吸収して自身の骨格をつくっている)。最終的には、火山が放出する二酸化炭素が生物に利用される量を上回り、再び炭素循環のサイクルが始まる。

- 化学的風化作用の速度は極めて重要な役割を果たすが、それを決定するのは気温だけではない。山系が急速に隆起した場合も、気温に関わらず、ケイ酸塩鉱物の風化が促進される。山の隆起は風化を加速し、結果として大気から二酸化炭素が除去される量が増え、地球が急激に寒冷化する。

- 多くの地質学者が支持する説によれば、多くの起伏を持つ巨大なヒマラヤ山系が短期間で隆起したとき、大気中の二酸化炭素濃度が急落し、それが少なくとも一部で更新世氷河期(約250万年前から始まる)を引き起こしたとされている。

化学的風化作用に影響するもう一つの要因は、特定の種類の植物がどの程度存在するかである。

- 多細胞の植物は岩石成分を物理的に侵食させる力が強く、これにより風化作用が働く表面積が広がる。植物の数が急増したり、深い根をもつ新種の植物が登場したりすれば、新しい山系の急速な隆起と同じ結果を生じる。これは風化が促進され、地球全体の気温が低下することを意味する。逆に、大量絶滅や人間による森林伐採により植物が失われると、大気は急速に温暖化する。

大陸の移動も風化作用の速度に世界規模で影響を及ぼし、それが結果として地球の気候を変化させる。

- 風化は高温でより速く進行するため、大陸が高緯度から赤道付近へ移動すれば、気温の低い時期であっても地球はさらに寒冷化する。化学的風化作用のペースは北極地方や南極地方では遅く、赤道付近では速い。大陸が赤道付近に移動すれば、地球全体の気温に影響を与える。

- 大陸の位置に関わるもう一つの重要な観点は、大陸同士の相対的な位置である。骨格形成に不可欠な溶質や鉱物種が海に達しなければ、地球の気温は変わらない。海へ運搬するには水の流れが必要となる。

しかし、すべての大陸が合体しパンゲアを形成した約3億年前のようになると、超大陸内部の広大な地域では雨が降らず、海へ流れる河川もなくなる。そのため、大量の重炭酸塩や溶解したカルシウム、シリカイオンが超大陸の中央部で生成されても、その大部分は海に達しない。

- 雨量が減少すれば、気温が高めであっても風化速度が低下し、フィードバックシステムは大陸が分裂していた時期ほど効果的には働かなくなる可能性がある。大陸の合体によって海岸線が短くなることも、地球の気候に大きな影響を及ぼす。かつては海洋の影響を受けた湿地帯が多数存在した地域の多くが、海や水源から遠ざかる。乾燥地帯では北極地方と同様に風化の進行が遅く、鉱物と大気中の二酸化炭素が結合する機会も減少し、地球の温暖化に寄与する。

顕生代における二酸化炭素と酸素の変動

生命の歴史に影響を与えてきた要素は他にも存在する。おそらく最も重要な物理的要素として、

- 二酸化炭素(植物の生命源)と酸素(動物の生命源)の量(分圧で表される)の変化

が挙げられるだろう。

地球の「大気中の二酸化炭素と酸素の濃度」が時間経過とともにどのように変化するかは、様々な物理学的・生物学的プロセスにより決定される。

地質学的なスケールで見れば、かなり最近まで両気体の濃度は大きく変動していた。それでは、なぜその量が増減するのか。その主な要因は、炭素、硫黄、鉄など、地殻上及び地殻内に豊富に含まれる元素との化学反応である。化学反応が生じれば、酸化と還元が同時に起こる。どちらのケースでも、炭素、硫黄、あるいは鉄を含む分子と遊離酸素(O2)が結合し、新しい化合物を生成するため、酸素は大気から取り除かれてその化合物の中に蓄積される。化合物の還元を伴う反応が生じると、酸素は解放されて大気に戻る。この現象は植物の光合成で発生している。光合成は一連の複雑な反応を通じて二酸化炭素を還元し、その副産物として遊離酸素を放出している[補注:酸素発生型光合成の場合、6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6H2O + 6O2]。

一説によれば、40億年前の地球は既に生命を宿すに十分な環境と物質を有していたとされる。しかし、生物が居住可能な環境に存在するからといって、必ずしもそこに生命が存在するわけではない。地球にどのような種類の生物が発生するか(あるいは生物がそもそも発生可能かどうか)は、大気中の各種気体の濃度とそれらの相互作用に大きく依存すると言える。さらに、その生物がどのような進化の道筋を辿るかも同様に決まる。

- 酸素と二酸化炭素の濃度を注視すると、地球上の生命が辿ってきた道筋の大まかなパターン、さらにはその細部までが明らかとなる。これら二種類の気体がそれぞれ重要な役割を果たしているという認識は、21世紀に入り広く受け入れられ始めている。これは、地球史を解釈する新たな視点である。

- 最近になり明らかになってきたのは、生命の歴史には他にも重要な役割を果たしてきた二つの気体、すなわち『硫化水素(H2S)』と『メタン(CH4)』が存在するという事実である。

図表

図65 長期的な炭素循環(ロバート・バーナーによる)

Robert A. Berner, “The Phanerozoic Carbon Cycle: CO2 and O2”

OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2004.

(https://books.google.co.jp/books?id=2srWmAEACAAJ&pg=PA4&hl=ja&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false)

図66 円石藻

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「円石藻」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E7%9F%B3%E8%97%BB)

図67 炭素循環システムの概念図

週刊エコノミストonline、資源・エネルギー、鎌田浩毅の役に立つ地学

(https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20201215/se1/00m/020/061000c)

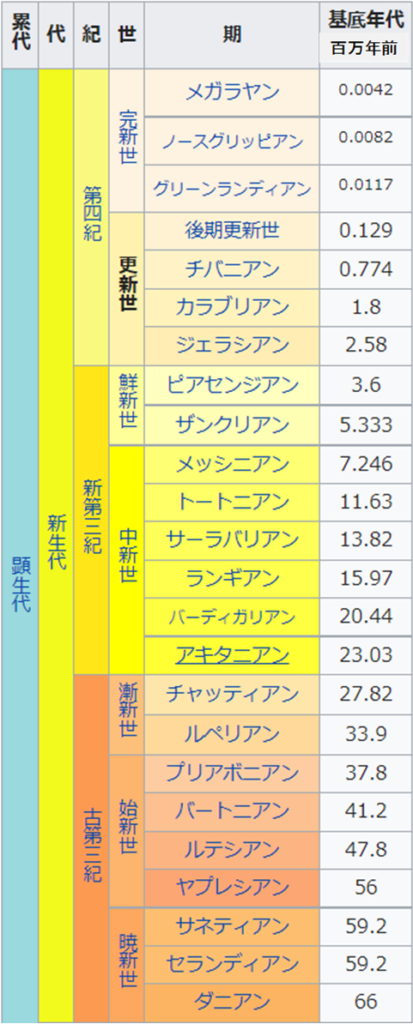

図68 新生代の地質時代区分

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「新生代」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%94%9F%E4%BB%A3)

図69 パンゲア大陸

国立研究開発法人海洋研究開発機構・プレスリリース・話題の研究 謎解き解説・

シミュレーションで大陸移動の再現に成功!

(https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/quest/20150212/)